多くの日本企業が働き方改革に取り組む中、人工知能(AI)など新しいテクノロジーの役割に注目が集まっている。生産性改善のための救世主と期待する声がある一方、労働者の雇用と尊厳を奪う警戒すべき対象と捉える向きもある。その評価には時間がかかるものの、社会的厚生を高める方向で円滑な利用が進むかどうかは、利用する側の英知次第であろう。

現在提供あるいは提案されているAIの人事面での応用は、大別して3つの領域に分類できる。まず挙げられるのは業務の効率化である。人間の作業をAIが代替することで工数を削減し、情報収集コストを低減させるようなサービスである。例えば、採用における書類選考や人事など社内サービスへの問い合わせをAIが代行する。

2つ目がマッチングの効率化である。面接の画像や口述記録、適性検査結果などの情報を最大限活用しAIに判断させることで、採用における面接者のバイアス(ゆがみ)を排除し、最適マッチングに向けた学習を可能にする。社員の人材配置についても同様に、過去の業務・評価の履歴や本人の申告するキャリアプランの希望を用いて、最適な人材配置を提案するサービスが研究されている。

3つ目が、人的資本投資の効率の改善を狙った能力開発のカスタマイゼーションである。これまで社内での人的資本投資は、上司や先輩による職場内訓練(OJT)と画一的な研修の組み合わせであった。これに対し、本人の希望や社内のキャリアパスに合わせて受講すべき研修を提案したり、本人の実際の仕事の様子を録画してAIが改善点を判定したりするサービスが現実に登場してきている。

こうした新技術への関心は、単に技術進歩によって利用可能になったという供給側の要因だけでなく、需要側にもこうしたサービスの価値を高める構造変化が生じている。本説では、2つの構造変化要因に焦点を当てたい。

◆◆◆

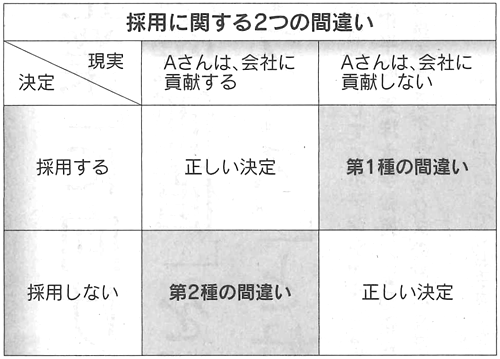

まず、少子化によって採用側の人材獲得難はますます深刻になっていく。基本的に、採用には2つの異なる種類の間違いがある。単純化すると、Aさんという応募者がいる時、Aさんが会社に貢献する、あるいは貢献しないという2つの排他的な現実があり得る。これに対し、企業は採用する、または採用しないという2つの選択肢がある。

この時、表で示したように2つの正しい決定がある一方、「貢献しないAさんを採用する」あるいは「貢献するAさんを採用しない」という2つの間違いがある。統計学の用語を援用して、前者を第1種の間違い、後者を第2種の間違いと呼ぶ。

日本企業は従来、第1種の間違いを最小化することに注力してきた。終身雇用を前提とすれば、貢献しない人を採用すると非常に高いコストがかかるためだ。さらに人事部が集権的に採用してきたことも大きい。第1種の間違いは目に見えるので、人事部が採用して現場に配置すれば人事部に苦情が殺到する。このため採用担当者は第1種の間違いの最小化を目指す。

しかし、多くの企業が人材獲得難に陥る中、第2種の間違いのコストは着実に上昇している。特に創造力やリーダーシップを持つ人材への需要が高まり、多様な人材の取りこぼしを避けたいという経営側の意向も強い。AIを用いた採用ツールが多数商品化されつつあるのは、こうした需要面の変化が大きい。

2番目に重要な構造要因として、人事の分権化が挙げられる。従来日本企業では幅広い経験と社内人脈、そして忠誠心を持つゼネラリスト集団の育成を人事部が集権的に担ってきた。しかし、グローバル化に伴い迅速な資源配分が求められるようになると、現場では専門知識を生かして効率的に業務を遂行できるスペシャリストヘのニーズが高まり、集権化した人事部の経済合理性が薄れている。

加えて社員のキャリアパスやニーズが多様化し、ワークライフバランスやメンタルヘルスに配慮した業務配分や人材配置が求められるようになり、現場が深く関与しない人事施策の運用は難しくなっている。そのため本社人事部が担ってきた採用、育成、配置に関する権限を事業部に移管する動きが加速している。

このような人事の分権化が進行し、管理職に求められるスキルの水準が上がる一方、いびつな年齢構成の下、後輩へのコーチングやメンター(指導者)の経験を十分に積まないまま管理職に昇進する社員も多く、要求されるスキルと保有するスキルの聞にギャップが生じている。管理職が担うべき育成・配置業務の支援ツールが多数考案されているのは、人事の分権化と無関係ではないだろう。

◆◆◆

しかしながら新技術は誰でも使える訳でなく、弊害が全くない訳でもない。普及の過程で、使う側の能力や意識の向上に関心が向かうだろう。まず指摘できるのは、使う側にある程度、統計的な素養とデータ分析の経験が求められるということである。現時点のAIは大量の情報の中から隠れた相関関係を拾うのは得意である。しかし因果関係やメカニズムの特定にまでは踏み込めず、最終的にはAIが提案してきた内容を人間が判断する必要が出てくる。

加えて、多くのデータ活用には、計測誤差や統計的バイアスがつきものである。結果や判定がどの程度の誤差を含み、どのようなバイアスの可能性があるかを理解して使わないと大きな聞違いを犯すことになる。こうした判断力を持つには、人事制度に関する知識に加え、統計リテラシーというべきデータ分析のセンスと経験がものをいう。

また、機械学習を使ったツールは、基本的に教師サンプルを必要とする。例えば、採用における書類選考をAIに任せる場合、過去のエントリーシートの束とその中から誰を選抜したかという記録を与え、属性や志望動機の記述と合格の間にある関係をAIに学ばせる必要がある。

この時、過去の意思決定はおおむね正しかったということが前提となる。仮に過去の選抜は、評価者の偏見に基づく判定も多く、多数の優秀な応募者の取りこぼしがあった場合、AIも同じ間違いを再生産することになる。そのためAIを導入する際には、過去の採用プロセスをまず評価することが必要となる。現在書類選考にAIを取り入れている企業のうち、一体どれだけの企業がこの評価を行っているだろうか。

◆◆◆

最後に、HR(ヒューマンーリソース)テクノロジーへの期待の陰で見過ごされかねないリスクを指摘したい。近視眼的なデータ活用は、従業員や応募者の差別につながりかねないという点である。多くの適性検査がストレス耐性などメンタルヘルスのリスクを計測する質問項目を入れている。AIによる人材配置の提案にしても、過去の業務履歴が将来の職種適性を規定するとすれば、最初の差別が長期的なキャリア形成に大きな影響を与えかねない。

男女雇用機会均等法から女性活躍推進法までの歴史は、女性は辞める確率が高いという過去の事実を基に肯定してきた統計的差別をなくす戦いでもあった。データ活用が新たな統計的差別を生み出すことになってはならない。何を目的としたAI活用なのか、データ活用はどこまで許されるのか、明確なガイドラインの確立に向けて産学官で議論すべき時がきている。

2018年2月26日 日本経済新聞「経済教室」に掲載