2020年は、世界の労働市場にとって大きな変化を余儀なくされた年となった。その最たる変化の一つは、在宅勤務だろう。日本でも4月の緊急事態宣言発出後に、この新しい働き方が急速に広がった。もちろん、職種によってはテレワークには馴染まないものもある。ただし、今般の経験からは、テレワークは無理だと考えられていた職種でも「やってみれば意外にできた」という声も聞かれた。また、国内で実施された複数のアンケート調査(例えば、内閣府[2020]、日本労働組合総連合会(連合)[2020])からは、在宅勤務の継続を希望する人が多かったことも示されている。日本では、初めて在宅勤務を経験した人も多かったはずだが、多くの人がそのメリットを体感したといえる。

ただし、在宅勤務を望んでいる労働者が多いとしても、この新しい働き方が生産性を下げるとすれば企業は積極的な導入を望まないだろう。実際、労働政策研究・研修機構(JILPT)(2020)の調査によれば、在宅勤務を行った人の割合は5月の2週目をピークにいったんは急増したものの、5月末の緊急事態宣言の解除後には揺り戻し、7月末時点では大幅に低下したことが示されている。こうした背景には、政府の要請により緊急避難的に在宅勤務にしたものの、その間の生産性の低下を憂慮して早々に通常勤務の体制に戻した企業が多かったことが推察される。

生産性を下げることなく在宅勤務を実施するためには、どのような条件や政策が必要になるだろうか。森川[2020]が2020年6月に行った調査によれば、コロナ禍における在宅勤務の平均的な生産性はオフィス勤務の 60~70%程度で、特に新型コロナを契機に開始した人は平時から行っていた人に比べてかなり低かったことが示されている。在宅勤務がどの程度普及し、それが生産性にどのように影響するのか、といった点を見極めることは、2021年以降の日本の労働市場がどう変化を遂げていくべきかを考えるうえで極めて重要といえる。そこで、以下では筆者らが、同志社大学奥平寛子准教授および早稲田大学大学院経済学研究科北川梨津氏とともに行った在宅勤務調査の分析結果の一部を紹介する。

緊急事態宣言以降の在宅勤務と生産性

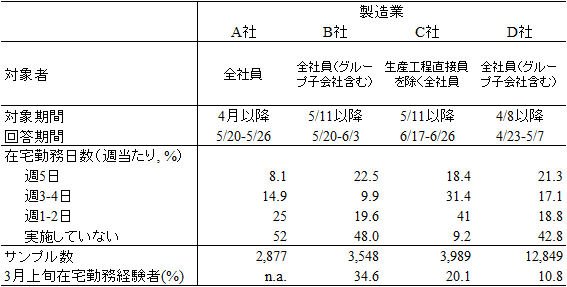

同調査は、大手製造業4社のご協力を得て、2020年4月の緊急事態宣言以降から6月にかけて各社の全社員または在宅勤務可能な職種を対象として実施した。概要をまとめた表1には、企業毎に週当たりの在宅勤務を行った日数別割合を示した。これをみると、在宅勤務の日数には同一企業内でもばらつきがあること、週5日の完全在宅勤務を実施した割合は1~3割程度であったことがみてとれる(注1)。

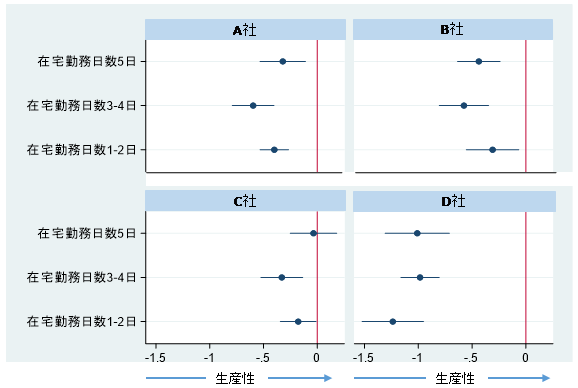

まず、在宅勤務の多寡によって生産性にどの程度影響があったかを比較した。ここで生産性は、WHOが開発したHPQと呼ばれる主観的生産性尺度を参考に質問票への回答に基づき計測した。その結果を示したのが図1である。図1は、期間中「在宅勤務を実施しなかった」グループの生産性の変化(以前の生産性から緊急事態宣言後の生産性の変化)に比べて、在宅勤務を実施したグループの生産性がどの程度異なるかを示したものである。各図の中央付近にある垂直の赤線は、在宅勤務を行わなかったグループを示しており、そのグループをベースとして在宅勤務を行った週当たりの日数別に生産性がどの程度異なったかを図中の丸印で示している。図中の丸印を串刺しするように入っている横線は統計的な信頼区間を示し、これらの横線が図中の赤い縦線にかかっていれば統計的に有意な差はなく、逆に赤い線から離れていれば統計的に有意な差があると解釈できる。同図をみると、企業による差はあるものの、在宅勤務をしなかったグループに比べて在宅勤務をしたグループのほうが、生産性が5~10%程度落ちていることがみてとれる。なお、D社は他社に比べて生産性の落ち込みが大きいが、この背景としてアンケートの実施時期が緊急事態宣言から2週間後の4月下旬であったことも関係している可能性がある。

何が生産性を下げるのか

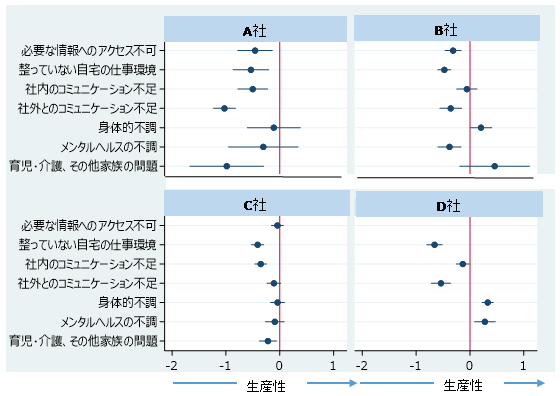

何が生産性の低下要因となっているのかを明らかにするため、図2では、調査期間中に在宅勤務を行った回答者を対象に、「仕事の生産性が下がる要因」について選択してもらった情報(複数回答)を用いて分析した結果を示した。A、B、C、D社に共通しているのは、「整っていない自宅の仕事環境」および「(社内外の)コミュニケーションの不足」である(注2)。前者はハード面、後者はソフト面のインフラの未整備と捉えることができる。つまり、在宅勤務自体が生産性を低下させるのではなく、これらの環境を整えていくことで生産性は回復しうることが示唆される。

もちろん、在宅勤務を導入するかどうかは生産性だけでなく、各社の従業員が在宅勤務という働き方を望んでいるかが重要である。この点については、A社がアンケートに「通常の勤務体制に戻った後、どの程度の頻度で在宅勤務を利用したいですか?」という設問をいれている。回答結果では、在宅勤務を経験した社員1,381名のうち、「利用したくない」と答えた割合は僅か7.2%であり、「週1-2回を希望」が52.3%、「週3回以上を希望」する社員も22%に上ることが分かった。

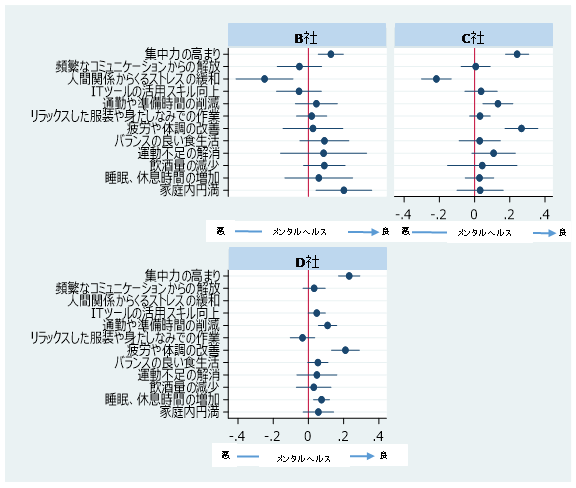

実際、今回の調査では4社に共通して、在宅勤務実施者の方がメンタルヘルスやワークエンゲージメントは良好で、ストレスも低いことが明らかになった。それらの結果の一部として、図3では、メンタルヘルスの改善に影響を与えた要因について分析した結果を紹介しよう。図では、横軸が右側にいくほどメンタルヘルスが良好であることを意味しており、B、C、D社に共通している要因として、「集中力の高まり」が指摘できる。C、D社については「疲労や体調の改善」や「通勤や準備時間の削減」などもメンタルヘルスの改善につながっている。また、この2社については、睡眠時間の増加とメンタルヘルスの改善やストレス軽減が強く相関していることも別途確認されている。このように、集中力の高まりと疲労の軽減による心身の健康改善が多くの社員で観察されており、在宅勤務の推進が生産性向上と健康増進の両方につながる可能性を示唆している。

新しい働き方~2021年への展望

生産性低下の要因が主としてインフラの未整備であるということ、在宅勤務を行うことで集中力の高まりと疲労回復を通じた心身の健康を感じている人が数多くいるということは、在宅勤務環境整備のために企業が積極的に投資を行い、今後も在宅勤務を一つの選択肢として提供することの必要性を示唆しているといえよう。

在宅勤務の継続希望の声が多かったことは冒頭で紹介したが、こうした希望は日本に限らない。2020年11月にEurofoundが公表したEU加盟国の労働者を対象としたアンケート調査(Eurofound[2020])では、在宅勤務実施者のうち約半数は今回初めて在宅勤務を経験したこと、全回答者のうち、「COVID-19が収束した後も在宅勤務を望むか」という問いに対して「週に数回程度希望」が32%、「毎日希望」が13%で、「望まない」と答えた人は22%だったことが報告されている。今後、世界的に在宅勤務という新しい働き方が定着していく可能性が予想される。

こうした中、各社で必要なのは、生産性の落ちこみを受けてただちに「在宅はNG」とするのではなく、なぜ落ちたのかを冷静に分析し、在宅勤務の生産性を改善するために必要なインフラ整備を行うこと、そして経営者の明確なメッセージの発信である。4月以降の数か月は緊急避難的に在宅勤務を導入し、インフラ整備については様子見をしていた企業も少なくなかったと考えられる。経営者の中途半端なスタンスは、中間管理職や一般社員の在宅勤務への姿勢にも影響してくる。

本コラムを執筆している12月上旬時点では新型コロナの感染者数は拡大傾向であり、おそらく2021年を迎えても当面の間は先行きが見通せない状況が続くだろう。良いニュースは、在宅勤務を支援するオンライン会議、職場のコミュニケーション促進、業務の進捗管理などのためのICTツールの開発と普及が2020年に加速し、今後とも進展が期待されることである。また、在宅勤務拡大に伴い、業務の選別やペーパーレス化、自動化などこれまでなかなか進まなかった働き方改革の現場レベルでの浸透が進みつつある。在宅勤務と補完的なこうした業務の変化が進めば、さらに柔軟な働き方への後押しとなる。こうした変化は、育児・介護・病気や障がいなど様々な事情で、時間制約があるためにフルタイム勤務や出張・転勤を前提とする正社員の職に就くことができなかった人にも門戸がひらくことになる。中長期的に、正規非正規の格差の縮小にもつながることも期待できる。

2020年は全世界にとって大きな試練の年だった。2021年は、従来の働き方がベストという固定観念から脱却し、新型コロナという大きな負のショックをきっかけに、各々が知恵を絞ることでより良い環境に変えていくことを期待したい。