人口減少と空間的偏在

今日盛んに言われている「地方創生」は、元をたどれば「人口問題」に端を発していることは想像に難くない。高度経済成長時代に問題となった「過密・過疎の問題」という国内の空間的な人口アンバランスの問題、それに加えて日本全体の少子化が止まらず高齢化が進行して、人口ピラミッドが歪になっていくことの「人口問題」である。つまり、空間的な人口分布とわが国全体の人口動態のことである。6〜7年前の「地方再生」が叫ばれたときに比べて、状況は逼迫してきている感がある。

人口の空間的アンバランスを住民基本台帳調べの人口統計でみると、日本全体の人口は2009年をピークにして減少傾向にあるのだが、これを都道府県別にみると直近の5年間「2010年3月末〜2015年3月末」で、5万人以上人口が減少した地域が6つ、4万人台の減少を示した地域が8つ、3万人台の減少が5つ、2万人台の減少が13地域と最も多く、1万人台が7つある。つまり、47都道府県のうち39の道府県で人口が減っているのである。人口が増えているのは、大都市圏をもつ地域(都府県)あるいはその隣接地域である。原発事故のあった福島県を除くと、最も減少数が多いのは北海道の11万2138人で、3番目が新潟県の6万6779人であるが、その減少率はそれぞれ2.0%と2.8%である。減少率ではもっと大きな地域がいくつもある(注1)。例えば、秋田県は減少率が5.0%で減少数も5万5249人、青森県も減少率が4.0%で減少数が5万6180人と、両県とも率・数ともにマイナス値が大きい。ちなみに岡山県の人口は、1.1%の減少率であり、減少数は多い方から16番目の3万7613人である。

減少幅が大きい県の多くでは、社会増減に関しては従来からのマイナス幅で推移してはいるものの、高齢化の進展で死亡者数が増えているのに対して若者の減少などで出生者数が減少し、自然減の幅が大きくなりつつあるのが実態である。

これらに対して人口が増加した地域は僅かに1都6県の7つの地域であり、それらには首都圏が3つ含まれている。他に愛知県、福岡県、そして沖縄県、滋賀県となっているが、中でも東京都の増加数が27万231人と2位の神奈川県の6万5202人を大きく引き離している。この5年間をみても人口の空間的偏在が進んでいると言える。

考えてみると、高度経済成長を経て、様々な過疎対策を講じてきたにも拘わらず、過疎・過密問題は解決するどころかひどくなっていることがわかる。そして過密問題についても、日本全体での人口減少という現実に対して、それがどのような状況に向かうのか不明瞭である。

総合戦略とKPI

このような趨勢としての人口減少を眺めたとき、それをどのように受け止めて、どのように社会の再構築をするかが、各地方自治体に課せられた地方創生の本質であると考えられる。地方創生における人口ビジョンと地方版の総合戦略が、これまで多くの地方自治体で作成されてきているが、(個人的印象として)残念ながら、まちの産業・経済構造を思い切って変えるようなビジョンを持った戦略を見る機会があまりない。もちろん、個別の施策で面白そうなものは幾つかあるのだが、その前段階において、人口減少社会を受け入れてどういった「まちの経済構造」にしていくかという展望がなかなか見えてこないのである。

市町村によっては、自然増減や社会増減をバランスさせて人口維持を図ろうとするところもあれば、「国立社会保障・人口問題研究所」が示した減少率を少しでも底上げできるような予測プランを描くところもある。そのための施策は、それぞれ意味はあるのだけれども、施策を実施したときの人口や雇用に対してどのように変化をもたらすかというインプットとアウトプットの間のつながり(メカニズム)が十分説明されていない。

確かに今回の戦略で考え出した新たな施策の企画もあるであろうが、おそらく多くはこれまで類似した施策を実施してきたはずである。総合計画や振興ビジョンが既にあるところで、地方版総合戦略だからといって、それも短期間に簡単には新機軸は出せないからだ。結局のところ、どうしてこれまで実施してきた施策が、着地点としての雇用増加や人口維持につながらなかったのか、ここの理論的な解明なくしてはKPI(注2)も意味をなさない。

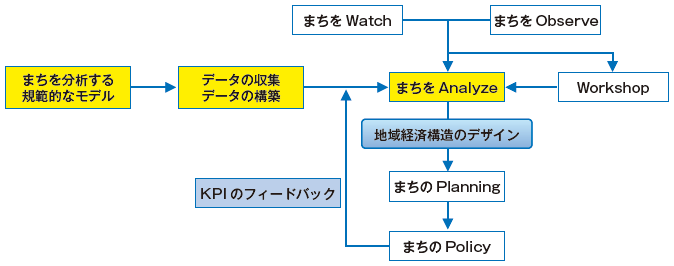

図表1は、広義のまちづくりの流れについてKPIを意識して描いたものである。まち歩きをして、課題を見つけ、その解決のためのワークショップをする。これは、まちづくりについてよく行われることである。しかしながら、「何をすれば、何がどうなる」という規範的な理論(モデル)と客観的なデータを用いた解析がそれに伴わないと、ワークショップの結論に客観性が生まれてこない。まちを分析することで、KPIという形で都市計画や都市政策にフィードバックされるのである。

きちんとした調査と規範的な理論に基づく経済構造分析に基づいて地域社会の新たな産業構造を描くことで、そこから維持可能な人口なり雇用が生まれてくる。地域内で希薄な産業間のつながりを改善し、また移入超過という外部依存の経済を改善するための「まちの産業経済構造」はどうあるべきかを考え、そこに向かって地方創生の交付金が活用されるべきであろう。

稼ぐ力と経済循環

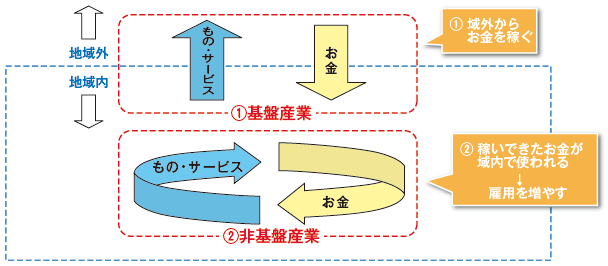

活力ある地域社会を実現するための必要条件は「稼ぐ力」の顕在化である。「稼ぐ力」には、地域の外にものを売ることやサービスを提供することで域外マネーを獲得するということと地域の中にものやサービスを販売することでマネーを得ることの2種類がある。

後者の場合は、需要者(購入者や利用者)の多くは、その地域に住む人であり企業である。もちろん、地域の外から買い物に来ることや医療や教育といったサービスを受けに来る人もいるが、それは実はまちの外からのマネーを得ているので、前者の範疇に入ることになる。地域の中の様々なところでものやサービスが需要されるということは、それだけお金が循環していることを意味しており、多くの人の収入になっていることを示唆している(図表2の(2))。

循環させることは大切だが、しかしながら、これだけでは地域経済は持続可能とならない。資本は減耗することも含めて、経済活動を維持するためには需要面では域外からお金を稼がないといけない(図表2の(1))。

ただ域外からお金を稼ぐことは「移輸出主導型」の経済を意味するので、これは別の面で域外経済依存型でもある。したがって、国内経済ならまだしも世界経済の影響を受けやすい。基盤産業でも国内という内需型と海外という外需型のバランスが必要になってくる。成長国へのサービス輸出、成熟国への食材や文化の輸出など、地域資源に由来するものを輸出することも考えないといけない。「稼ぐ力」のある産業を見つける、創り出す、そして育てる。これらは容易なことでないし、時間も費用もかかることであるが、地域の情報を駆使して、また内外の人脈を活用して、絶対にやらなければならないことである。

他方で図表2において域内循環を高めることは、経済波及効果が大きくなることを意味する。その1つは域内調達率を高めることであるが、これを無理に高めると高コスト構造という非効率な状況に陥る。域内調達を誘致企業に求めるには時間がかかるし、域外資本の大手量販店には容易に太刀打ちできない。身近な経済から循環を形作っていくことから始めるべきであろう。

地域振興を考える際の誤解

企業誘致の誤解

ほとんどの地方自治体では企業誘致に熱心である。たとえ、誘致企業は景気が悪くなると出て行ってしまうと言われても、雇用吸収に即効性があり、地域の生産額も視覚的には増えるからである。しかし、企業誘致には戦略が必要である。1つは、いまある企業の景気変動に対する反応とはできるだけ逆方向になる企業の立地を考えるべきだということである。たとえば、輸出企業は円安には良いが円高には打撃を受ける。こういった企業が地域経済の中心であると、地域経済は為替レートに敏感となり、安定性を欠くことになる。したがって、地域の産業構成には、できるだけ多様性があることが安定的な経営となる。

もう1つは、経済循環を考えた誘致施策である。誘致した企業の生産活動で、仕入れ品の多くが地域外からで、地域に落ちるのは従業員の給与だけだという話は少なからずある。地域に供給源がない場合は仕方がないが、食料品製造業の場合は地元からも供給が可能な場合もある。こういった現実を考えないで、誘致した企業の経済波及効果を推計すると過大評価になってしまうことがある。データは、あくまでもこれまでの趨勢。具体的な立地企業に経済循環の構想を念頭に置いた調査・ヒアリングやグローバル情勢を読んだマーケット分析が必要となる。

比較優位の誤解

地域振興でよく言われるのが「まちの比較優位な産業を活性化せよ」である。このときの比較優位とは、他の地域と比べての優位性を言うものではない。あくまでも自分の地域の中での相対的に優れているもの(産業)のことである。それは、自地域の中で労働生産性のより良いもの、その進展型として全要素生産性(注3)のより高いものが該当する。そういった産業を見つけ育てていくこと、さらにそれに特化していくことが大切である。これは、リカードの比較生産費説に基づいた考えであり、一国の産業振興のあり方に対してもこの考えが使われることもある。

しかしながら、多くの場合はその比較優位な産業に市場性があるかどうかまでは言及されない。比較優位な産業に特化するに当たっては、(潜在)需要が十分にあるか、価格優位性があるかといった市場性の概念が必要であり、それらを有するかどうかの判断が大切である。需要が小さいと、いくら頑張っても稼ぐ力は大きくなれない。価格優位性とは、市場で直面する(他の財との)相対価格の問題であり、他の地域における比較優位な産業と比べて価格的に優れているかという判断である。仮に価格に関して優れていない場合は、製品差別化ということで対抗するしかない。これは、経済用語でいうと「代替の弾力性が小さい」、つまり簡単には取り替えがきかないものを生み出すということであり、これにはイノベーション(技術力)が必要である。実際、今治タオルは、これでV字回復した経験がある。

経済循環の誤解

「マネー資本主義から里山的資本主義への転換」というのは、とてもマスコミ受けするフレーズである。「里山的資本」主義の考え方は、それ自体、環境に負荷を与えず、経済循環を重視するもので素晴らしい。また、非経済面でも、人的資本(ソ-シャルキャピタル)に価値をおくことは大切なことである。しかし、その循環型経済が閉鎖的な経済になってしまうことは良くないし、同時にすべてを自地域内で循環させることだけでは地域は持続しない。地域にないものは沢山ある。経済規模の小さな地域であればなおさらである。供給できる財やサービスの種類に限りがあるからである。ないものを地域のもので代替できる場合と、できない場合がある。

化石燃料は再生可能エネルギーと代替できるが、家電製品や自動車はどうだろうか? かなりのものは外からの移入に依存せざるを得ない。そうすると、地域の交易収支は赤字になり、それが財政バランスを悪くする。そして、交付税のような財政移転で補填することになる。結局、地域の稼ぐ力が必要になってくるのである。これは正に移出産業の必要性を意味している。過疎地の振興例として頻繁に取り上げられる徳島県の上勝町の場合は「葉っぱビジネス」が移出産業であり、そこで得た外貨を地域内で循環させて、新たな投資に向けていることがポイントである(注4)。

域際収支の誤解

このように移出をして外からお金を稼いでくることは大切なことであり、それに関連して地域経済の自立性を見る尺度として「域際収支」がしばしば用いられる。そのときに使われる収支とは、地域が地域外に販売した額や地域外の人や企業にサービスを提供した額と、地域外から財やサービスを購入した額との差として定義されている。確かにこの数値がプラスで大きいほど地域経済は黒字であり、それは自立していることの証と言えるだろう。

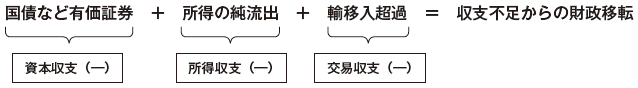

しかしながら、これは域際収支を構成する1つである。地域間の所得の移動である所得収支、地域を越えて投資が行われる資本収支の概念が抜けており、域際収支を国際収支のアナロジーとして用いるのであれば、交易収支に加えて、個人や企業の所得移転や域外からの投資なども考慮に入れておく必要がある。

こういった状況では財政も収入が支出を賄えなくなり、そのギャップは財政移転によって埋められている。生産活動から生まれた付加価値額は所得として分配されるのだが、しかしながら、それが地域外に出て行く方が入ってくる額よりも多い場合は、地域での使える所得は生み出された所得より小さくなる。また、地域での所得で貯蓄に回ることは経済循環からの漏出を意味するのであるが、それが投資(融資)という形の需要になれば、再び、経済循環に戻ってくる。ところが、地方ではしばしば有望な融資案件が少なく投資不足に陥ることもあり、その差額が有価証券やコール市場での運用という形をとるならば地域経済循環システムからの漏出となる。そして、民間経済の供給力が地域の需要を満たせていない場合は、交易収支は赤字となる。こういった資金不足の地方経済の特徴は、財政移転に支えられた次のような事後的に成り立つバランス式で説明できよう。

基盤産業の捉え方

域外マネーを獲得するという「稼ぐ力」を持っている移輸出産業のことを基盤産業と呼んでいる(図表2を参照)。これまで基盤産業には、農林水産業、鉱工業、宿泊業(観光業)などが、交易財を生産する産業として先験的に規定されてきた。当然のことながら、そこには産業分類の細かさが大いに識別に影響してくることになる。また多くの場合、農業部門や鉱工業部門に属する産業は移出産業と見なされることが多い。しかし、東京や名古屋、大阪のような大都市を考えてみると、確かに農業も存在するが、そこでの生産物が移出されている額は非常に小さく、むしろ移入額の方が圧倒的に大きいと考えられる。そういった場合、東京などの大都市での農業部門は、純移出がプラスであるという基盤産業の必要条件からすれば基盤産業とはならない。

そこで、「基盤部門に従事する従業者」という考え方で、特化係数を用いてそれを推計することを試みる。つまり、ある地域において特化係数が1.0を上回っている部分の従業者は移出部門に相当する人数ととらえるのである。

例えば、あるまちの繊維工業の従業者数が600人で、まち全体の従業者数の1.5%であるとする。他方、全国では繊維工業に従業する者の割合は1.0%であるとする。このときそのまちの繊維工業の特化係数は1.5となる。いま、繊維生産販売の市場が国内で閉じている(海外と交易しない)と仮定する。しかし、まちにとっては国内他都市への販売が可能である。全国水準と同程度の従業者だと、600÷1.5=400人となる。このときの差、200人がまさに移出部門の従業者であると考える。このように考えると、どの産業においても特化係数が1.0を上回ることはあり得るし、どの市町村においても移出産業(基盤部門)の従業者は存在することになる。

| 基盤部門従業者数 | 非基盤部門従業者数 | 経済基盤乗数値 | |

|---|---|---|---|

| 岡山市 | 38,032 | 322,578 | 9.482 |

| 倉敷市 | 42,763 | 172,757 | 5.040 |

| 津山市 | 9,736 | 40,175 | 5.127 |

| 玉野市 | 7,640 | 17,954 | 3.350 |

| 笠岡市 | 5,408 | 15,238 | 3.818 |

| 井原市 | 5,637 | 10,943 | 2.942 |

| 総社市 | 7,780 | 16,765 | 3.155 |

| 高梁市 | 5,062 | 11,026 | 3.178 |

| 新見市 | 4,176 | 8,952 | 3.144 |

| 備前市 | 6,813 | 11,474 | 2.684 |

| 瀬戸内市 | 5,349 | 10,440 | 2.952 |

| 赤磐市 | 4,445 | 9,299 | 3.092 |

| 真庭市 | 6,125 | 14,497 | 3.367 |

| 美作市 | 3,901 | 8,084 | 3.072 |

| 浅口市 | 3,450 | 6,684 | 2.937 |

| 和気町 | 1,700 | 3,533 | 3.078 |

| 早島町 | 2,643 | 3,787 | 2.433 |

| 里庄町 | 2,937 | 2,668 | 1.908 |

| 矢掛町 | 2,417 | 3,536 | 2.463 |

| 新庄村 | 131 | 100 | 1.768 |

| 鏡野町 | 2,635 | 3,823 | 2.451 |

| 勝央町 | 2,827 | 3,510 | 2.242 |

| 奈義町 | 1,690 | 1,314 | 1.778 |

| 西粟倉村 | 323 | 172 | 1.533 |

| 久米南町 | 952 | 777 | 1.816 |

| 美咲町 | 2,181 | 2,902 | 2.331 |

| 吉備中央町 | 2,149 | 3,042 | 2.415 |

| 注)基盤乗数値は、基盤産業従業者数をLB、非基盤産業従業者数LNB、LT = LB + LNB とすると、⊿LT/ ⊿ LB として定義される。 | |||

図表3は、岡山県の市町村について、上述の考え方で基盤部門の従業者を求め、それ以外の従業者を域内市場向けの非基盤部門とし、基盤部門就業者に対する全就業者の比率、すなわち、経済基盤乗数を示したものである。これによって、各市町村で、基盤部門の従業者が1単位増えることでの全体産業への波及が判る。

基盤産業から波及効果が最も高いのは岡山市の9.48であり、次いで津山市と倉敷市が5.0を上回っている。基盤産業からの雇用の乗数効果の高さは、まちの産業連関のつながり度と産業の多様性を反映したものとなっている。基盤産業の裾野が広く地域にその産業があること、まちの産業構造が偏っていないことなどが基盤乗数値の大きさの決め手となる。また、乗数値は人口規模とも相関があり、人口規模の小さな町村の基盤乗数が小さいのは産業構成の厚みがないことに加えて、地域の潜在的な労働供給量にも課題があることを示していると言えよう。

基盤産業と雇用

「稼ぐ力」のある産業は、移出型産業で地域経済にとって発展の原動力となる基盤産業である。これを如何に見極めるかについては、統計的にさほど困難ではない。「地域産業連関表」という主体間と地域間の取引表を見ることで、地域における交易結果である域際収支がプラスの産業部門が基盤産業に該当することがわかる。しかし、この表は作成に時間と手間がかかることから5年以上の遅れとなる。そういった時に比較的早期に公表され信頼度もより高い産業別の従業者数を使う方法がある。これが「特化係数」である。この解説と使い方については、総務省統計局のURL「地域の産業・雇用創造チャート-統計で見る稼ぐ力と雇用力-」で筆者が詳しく説明しているので、ここでは割愛する。

この考えに基づいて岡山県の「稼ぐ力」と「雇用力」の産業中分類(97産業部門)における上位を表にすると、「稼ぐ力」では製造業が上位にくる(図表4)。水島工業地帯に代表される鉄鋼業、石油製品製造業、輸送用機械器具製造業などに加えて、岡山県の伝統的地場産業とも言える繊維製品、窯業・土石製品製造業なども特化係数が高い数値となっている。他方「雇用力」の方では、7.7%の「医療業」、6.8%の「社会保険・福祉・介護」、5.9%の「飲食店」などサービス部門に属する部門が上位を占めているのに対して、稼ぐ力があるとされた製造業は2.4%の「食料品製造業」、2.3%の「輸送用機械器具製造業」まで現れない。この結果は何を物語っているのであろうか。

| 稼ぐ力のある産業、修正特化係数 | 雇用力のある産業、従業者割合 | ||

|---|---|---|---|

| ゴム製品製造業 | 2.66 | 医療業 | 7.7% |

| 鉄鋼業 | 2.49 | 社会保険・福祉・介護 | 6.8% |

| 繊維製品 | 2.23 | 飲食店 | 5.9% |

| 石油製品製造業 | 2.14 | 飲食料品小売業 | 5.3% |

| 水運業 | 2.13 | その他の小売業 | 4.4% |

| 窯業・土石製品 | 1.82 | 学校教育 | 3.8% |

| 輸送用機械器具製造業 | 1.78 | 道路貨物 | 3.5% |

| 生産用機械器具製造業 | 1.69 | 総合工事業 | 3.3% |

| はん用機械器具製造業 | 1.66 | その他の事業サービス | 3.0% |

| 化学工業 | 1.50 | 食料品製造業 | 2.4% |

| 郵便業 | 1.48 | 輸送用機械器具製造業 | 2.3% |

| 建材,鉱・金属材料卸 | 1.42 | 地方公務 | 2.2% |

| プラスチック製品 | 1.39 | 繊維製品 | 2.0% |

| 機械器具小売業 | 1.34 | 設備工事業 | 2.0% |

| 道路貨物運送業 | 1.33 | 機械器具小売業 | 1.9% |

| 注)「経済センサス基礎調査」(総務省統計局、2014 年)から作成。 修正特化係数とは、通常の特化係数を国内自給率で修正したもの。 |

|||

このことは、稼ぐ力と雇用力は上位においてあまり連動していないことを示唆している。そもそも同じ従業者数という単位で計ったものであるのに対して、異なる結果となっている。これでは、上位の産業の需要が伸びても雇用増加につながらない可能性がある。域外への出荷需要が伸びれば、当該産業の収入は増え、同じ賃金でより多くの雇用を吸収できるはずだ。あるいは、今の雇用者に対して賃金を上げることができる。いずれの場合も、雇用を呼び込む必要条件ができることになる。ところが、雇用が増えないのは、その仕事に対しての供給側の事情があるからだ。仕事がつらいとか時間が不規則とかでインセンティブが働かない。それをカバーするには、賃金プレミアムを設定するか住宅や子育て支援といった厚生福利を向上させるしかない。

もう1つは、より下流の産業部門へのつながりである。稼ぐ力のある製造業からは卸売業や流通業へ、また対事業所サービス業へと域内でつながれば、稼いだお金はまちの誰かの収入になることで循環する。これが当然、雇用にも反映することになる。表の左と右を見ると、右側にはいくつかそういった産業も現れているといえよう。

エコノミック・ガーデニングによる地域力の向上

「エコノミック・ガーデニング」とは、一言でいえば、地域の特性や資源を踏まえて地元企業の育成と長期的な安定成長を目ざす取り組みである。企業誘致とは対照的に地域の中小企業を育てるための環境づくりを「ガーデニング」に例えている。

これは「都市を庭にたとえれば、企業は樹木」というコンセプトで、地域という土壌を活かして地元企業を大切に育てることによって地域経済を活性化させる考え方であり、1989年にアメリカのコロラド州リトルトンで生まれた施策である。アメリカ中小企業白書に依れば、リトルトンでは、1990年から2005年までの新規雇用者数は1万4907人から3万5163人、その増加率は135.3%というすごいものであった。アメリカ全体の平均である21.4%の約6倍と雇用創出効果の高い施策であることが分かる。また、売上税の税収も、1990年から2005年の間に3倍に増加した。こういった施策を考えた背景は、経済循環の論理がある。

企業誘致は雇用創出効果があるように見えるが、誘致した企業が生み出した利益が地元に分配される割合は低く、本社(多くは東京)に流れる割合が大きい。これに対して、地域の企業が生み出した利益は地域に還元される。特に小規模企業は、地域の経済や雇用を支える極めて重要な存在である。わが国でも、中小企業庁は、これまでの中小企業政策を転換し、小規模企業振興基本法および小規模支援法とそれに基づく小規模企業振興基本計画を策定した。ポイントを箇条書きにしてみると、次のようになる。

(1)工場誘致より地元の企業、特にやる気のある成長志向企業に焦点を当てる。これは横並び主義からの決別を意味している。

(2)産業振興で成果が出るには時間がかかることから、長期的視点での産業振興予算の継続、さらに担当者の継続性が不可欠である。

(3)企業間連携、産官学連携 これは製造業者だけでなく農林水産業者から金融機関、消費者までの真摯な交流。

(4)データベースの提供、情報分析、GIS活用、マーケティング

これらは、中小・中堅企業にとって、最も弱い部分である。

どれをとっても地域産業振興にとって特段目新しいものではないが、1つ1つは地域振興にとって不可欠のもので、それらがエコノミック・ガーデニングという概念の中で一体的に実施されることにその価値があると言える。産業連関構造の観点でいうと、(1)と(3)では、如何に産業を組み合わせるかが関連してくる。生産現場だけでなく、企画・開発・管理部門の誘致や地元中小・中堅企業との連携などが重要な要素となる。これによって工場から域外の本社へのマネーの流出を押さえることができ、まちの産業連関を稠密にすることにつながる。また、(4)のところに地域産業連関表の活用が加われば、よりパワフルになる。

移住支援と産業振興

エコノミック・ガーデニングの考え方でも判るように、まちの活力には、その場所での生産・分配・消費がうまく循環していることが重要な条件となる。他方、多くの自治体では地方創生の総合戦略とのからみで移住推進課とか定住促進課のような課を設けて、積極的に転入増加を促そうとしている。この地方への移住ということと経済循環は無関係なことではない。

ここで移住施策についてきちんと押さえておかないといけないことがある。それは単に移住で人口を増やすことだけを目的としていいのかということである。人口の減少は、転入よりも転出が多くなったことよりもむしろ、出生数が低下し高齢化により死亡者数が多くなってきたことによる自然減が強く影響している。そうすると、少々移住者が増えて空き家が埋まったからといってもまちの人口減少傾向に歯止めがかかるわけではない。

このためには、地方創生に関わる地域振興の諸々の施策をできるだけ「人口増加あるいは人口維持に絡めていくこと」が必要と思われる。つまり、人口維持という大枠の中で様々な地域経済循環を図る振興策が実施され、それが人口に反映するというロジックを実践するのである。

たとえば、経済学でいうと「労働」と「資本」は二大生産要素である。これらは大いに地域間を移動する。資本であれば、工場移転、企業の新規立地、大型店の出店や撤退がそれに当たる。労働であれば、それは正に人口移動となる。これらを比較すると、これまで多くの自治体は企業誘致に力を注いでいたが、人の誘致にはあまり関心は注がれてこなかったことがわかる。

資本はその収益率(収益÷投資)の高いところへ移動する。労働は賃金の高いところに移動する。雇用機会が多い所に行くと言われるかも知れないが、雇用機会が多いところは労働需要が強いので賃金は高くなる。勿論、賃金(雇用機会)だけではないが、これは移動要因の8割以上を占めると思われる。

そこで人の移住を人の誘致ととらえてみよう。若年層の誘致に成功すれば、それは出生率の上昇につながる。元気なUターン組の誘致に成功すれば、死亡率が低下する。Uターンは、経験や知識、技能を持った人の人材誘致でもありまちの生産(付加価値の創出)に寄与する。様々な階層の人が入ってくると、まちに刺激が出て健康寿命も延びることが期待される。

こういった人材誘致のコンセプトで移住施策を展開すれば、必ずそういった都会でのキャリアを持った人と地域の人々との交流によって、まちに仕事を創り出すことができる。これがまちを変える小さなイノベーションであり、そういう仕掛けと仕組みをまちが作ることが、延いてはまちの活力につながるのである。そして、移住者が基盤産業に従事して移出に貢献すれば、それでまちに対する経済効果は一層大きくなるのである。

岡山経済研究所『MONTHLYREPORT』2016年4月号に掲載