世界貿易機関(WTO)はここ10年余り、多角的通商交渉(ドーハ・ラウンド)の難航を受け、交渉機能のまひが危ぶまれてきた。近年は紛争解決機能や行政機能も低下し、危機的な状況にある。米中対立が激化し、最終審にあたる上級委員会の機能停止が現実味を帯びた2018年夏から、主要国首脳会談での懸念共有、欧州連合(EU)による改革案公表、改革推進派有志国連合(オタワグループ)の結成など、WTO改革の議論が本格化した。

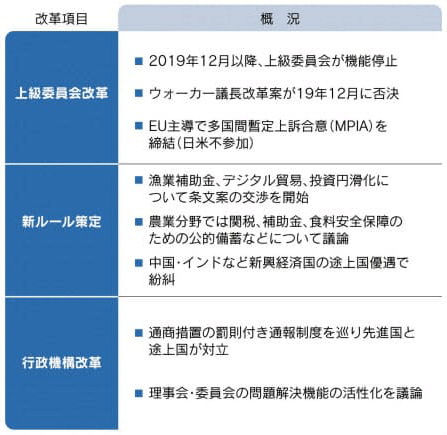

WTO改革には3つの柱がある(表参照)。第1に上級委員会改革だ。米国は上級委員会の司法積極主義が加盟国の権利を侵害すると主張し、17年夏以来上級委員の後任指名を阻止してきた。19年12月以降、委員が審理に必要な最低数(3人)を割り込み機能は停止した。ウォーカー一般理事会議長の主導で改革案が取りまとめられたが、これも米国の反対で否決された。

第2に新ルール交渉だ。ここ数年は難航するドーハ・ラウンドの後を見据えた交渉が活発化し、特にデジタル貿易、漁業補助金、投資円滑化については具体的な条文案が議論されている。交渉は20年6月のカザフスタンでの閣僚会議までの実質的な進展を目標としていた。だが関係国の利害対立が激しく、また中国、インドなど新興経済国の途上国優遇を巡り紛糾し、合意への道のりは遠い。加えてコロナ禍の影響で閣僚会議自体が延期された。

第3に行政機構としての機能強化だ。加盟国による通商措置の通報制度や、日常的な通商問題を議論し解決に導く委員会・理事会の機能が、各国の政治的思惑や一部途上国の消極的な姿勢により徐々に硬直化している。特に通報の改善は、日米が中心となり一定の罰則を伴う改善案を提出したが、途上国が反発している。

◆◆◆

WTOを取り巻く環境は依然厳しく、早期の改革進展は期待できそうもない。

まず20年1月の米中合意にもかかわらず、米中によるユニラテラリズム(一国主義)の応酬に収束の気配はなく、パンデミック発生の責任追及、香港国家安全維持法の制定などで状況は悪化している。さらに米国によるカナダのロブスター関税やEUのデジタル課税への対抗措置、中国によるオーストラリアに対する牛肉の輸入制限や大麦の関税引き上げなど、米中二大大国によるWTOルールの軽視に歯止めがかからない。

WTO改革に最も利害を有する米国のリーダーシップには期待できない。そもそも米トランプ政権の国際機関に対する不信感は強いうえ、米国はコロナ禍対応の優先を理由に、WTO改革に一層消極的な姿勢を示している。政権交代なら民主党のバイデン氏はWTO改革に比較的協力的との見方もある一方、いまだその通商政策の全容は明らかではなく、楽観はできない。

また5月には、ロベルト・アゼベド事務局長が任期途中の20年8月末での辞任を突然発表した。退任までに後任が決まる可能性はほぼなくなった。WTOの運営に事務局長のイニシアチブは不可欠であり、事務局長不在による政治的空白が長引けば痛手だ。

さらにコロナ禍でジュネーブでは3月以降会合が開催できなかった。テレビ会議で代替してきたが、対面によらない実質的な意思決定に慎重な加盟国が多く、延期された閣僚会議の日程再調整さえままならない。

コロナ禍は国際貿易体制に新たな課題も提起した。パンデミック発生後、マスクや人工呼吸器などの医療物資や食料の輸出制限が問題となった。ポストコロナのWTOでは、こうした措置の透明性や協定整合性の確保だけではなく、不可欠物資の市場アクセス改善や国際的な備蓄・分配が問題になるだろう。WTOの試算では、コロナ禍で前年比最大3割超の世界貿易減少が予想される。関税引き下げや貿易金融による回復の後押しが求められる。

一方で、人の越境移動がリスクになる世界では、データ移動の自由を中心にデジタル貿易ルールの重要性が高まる。アラン・ウルフ事務局次長は、WTOがポストコロナの役割を担えるか否か、その根本的な価値が問い直されると指摘する。

◆◆◆

多国間貿易体制の未来が明るいとは言い難い状況でも、日本は通商国家であり続けることに活路を見いださざるを得ないし、米中のようなパワーによる通商戦略は選択肢になり得ない。ならば改革に関与することでWTO体制による「法の支配」を維持することが、日本の最善の選択だろう。

従って引き続き方向性が同じ有志国と連携のうえで改革を主導することが重要だ。その意味で、19年の20カ国・地域(G20)大阪サミットでWTO改革への積極的なメッセージを議長国として主導したことはもとより、三極貿易相会合での米・EUの仲介、オタワグループへの参加、デジタル貿易ルール有志国会合の共同主催も評価に値する。

EUが20年4月に中国、カナダなど20余りの有志国と、上級委員会に代わる当面の枠組みとして締結した多国間暫定上訴合意(MPIA)にも参加すべきだ。

日本は現行の上訴制度から利益を得ており、本来上級委員会問題では米国と利害は一致しない。現在も数多くの紛争がWTOで係属中である以上、法の支配の空白を作らないことも肝要だ。米国がMPIAを「中国・EU協定」と批判して参加しないことは、日本の不参加の理由にならない。

日本は引き続き大規模自由貿易協定(メガFTA)の展開を進めるべきだ。WTOでのルール形成が困難ななかで、メガFTAはデジタル貿易、国有企業、投資といった新しい規律を生む。東アジア地域包括的経済連携(RCEP)および日英経済連携協定(EPA)の妥結、さらに環太平洋経済連携協定(TPP11)の東アジア・東南アジアへの拡大を急ぐべきだ。

もっとも、メガFTAはWTOを補完し、開放的な多国間通商体制の維持と発展に資するものでなければならない。この点、19年合意の日米貿易協定は自由化率が低く、FTAとして関税貿易一般協定(GATT)の最恵国原則の例外となる条件に適合しない。日米がそろってWTO体制を軽視する誤ったメッセージになりかねない。早急に第2段階の交渉を始め、市場経済の二大大国にふさわしいWTO協定適合的でハイレベルな合意を目指すべきだ。

パスカル・ラミー前WTO事務局長は「WTOなしよりも米国抜きのWTOの方がマシだ」と喝破する。そこまで極論しないまでも、引き続き米国に改革への関与を働きかけつつ、他方で代替策を模索するしたたかさが日本に求められる。それには、対米配慮や掛け声だけのWTO改革の必要性を超えて、国益に根差した日本独自のWTOの将来像を具体化せねばならない。

WTO体制の動揺は国際法と国家の関係の再定義、グローバリゼーションのリスクや富の分配の重要性など、多くの課題を突き付けた。持続可能な新たなWTO像を提示すべく、日本の知的貢献が求められる。

2020年7月15日 日本経済新聞「経済教室」に掲載