1995年の設立から25年目に入った世界貿易機関(WTO)は、国際的紛争解決フォーラムとして最たる成功例といわれる。これまで580件の紛争が付託され、この中には米・欧州連合(EU)のエアバス・ボーイング事件、日米のフィルム事件のような大型紛争も含まれる。

これらの紛争には、一審の小委員会(パネル)、そして上訴審の上級委員会の判断に至ることなく、手続き内での協議で解決した案件も相当数にのぼる。WTOでは多角的貿易交渉(ドーハ・ラウンド)が進捗せず、その立法機能はもはやまひしつつあるが、その一方で、多くの貿易紛争を実効的に解決する紛争解決手続きは、WTOの「王冠の宝石」と称賛されてきた。

しかしこの宝石は今やその輝きを失いつつある。紛争解決手続きの要ともいうべき上級委員会が、その機能を著しく低下させているからだ。

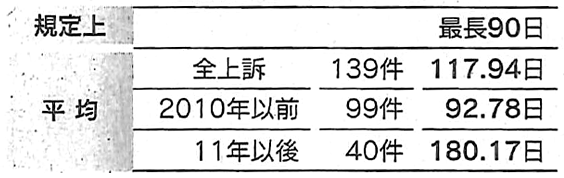

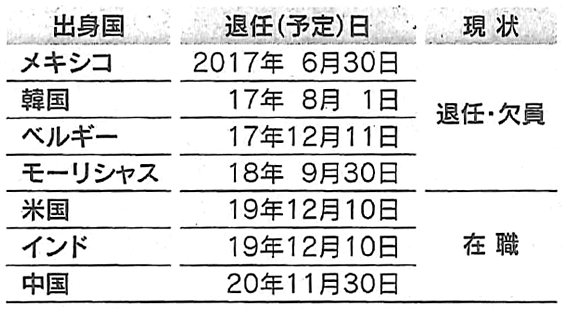

既にここ数年、上級委員会の審理に遅れが目立つようになっている(表1参照)。加えて2017年夏以来、上級委員会に不満を持つ米国が上級委員(任期4年、再選は1回可)の欠員補充を阻止してきた。目下その数は3人に減少し、これを下回ると個別事件を審理する部会を構成できない。しかもうち2人は19年12月で任期が満了し、上級委員会は実質的に機能停止に陥る(表2参照)。今なお事態収束のめどは立たない。

◆◆◆

米国が強硬手段に訴える理由の一つは上級委員会の審理期間だ。規定上、上級委員会は90日で判断を提示することになっているが、最近では1年を超える案件も出てきた。案件の増加、事案の複雑化、補佐に当たる事務局法務官の不足などが理由だ。

もう一つは任期満了後の上級委員による審理継続だ。現行ルールでは当該委員が在任中に担当した案件が未了の場合、ほぼ自動的に退任後も引き続き審理できる。米国はこの継続が加盟国の決定を経ないことを問題視している。

さらに米国の最大の懸念はこうした技術的問題を超えた上級委員会の司法積極主義にある。米国によれば、上級委員会は個別紛争の解決に不要な法的判断(傍論・勧告的意見)を示すこと、WTO協定の解釈を通じて新しいルールをつくること(司法的法創造)、自らが示した判断や協定解釈に後続事件を扱うパネルが従うことを求めること(先例拘束性)により、本来WTO加盟国が与えた権限を超えて、不当に加盟国の政策裁量を制限しているという。

米国の批判は特にアンチダンピング(不当廉売)税や補助金に対する相殺関税などの貿易救済措置に関する判断に向けられる。こうした通商措置は、トランプ政権が重視する鉄鋼産業保護や対中貿易摩擦対応の重要な政策手段だ。

米国による批判対象の代表例は、アンチダンピング税率のかさ上げをもたらす特殊な計算手法である「ゼロイング」に関連する一連の判断だ。WTOダンピング防止協定は明示的に言及していないが、日本、EU、韓国、メキシコなどの訴えを受け、上級委員会は協定解釈により公正な計算手法でないと認定した。

またWTO補助金協定は、加盟国政府とその「公的機関」が補助金を交付する場合、損害を被る他の加盟国が相殺関税を発動できると規定する。だが上級委員会は「公的機関」たる条件を厳しく解釈し、中国の国有企業は単に政府の所有下にあるとの理由だけでは該当しないと判断した。この結果、米国は相殺関税の対中発動が困難になった。こうした上級委員会の解釈は広く支持を集める一方、米国、特に鉄鋼産業を代弁する有力弁護士の間で批判が根強い。ライトハイザー米通商代表部(USTR)代表はその筆頭だ。

◆◆◆

加盟国は米国に上級委員の欠員補充に同意するよう再三働きかけている。しかし米国は新委員の指名に先んじて前述の懸念への対応をかたくなに主張し、事実上コンセンサス(合意)でのみ動くWTOは袋小路に陥っている。

膠着を打開すべく、有志加盟国、特にEUは昨夏よりWTO改革の一環として紛争解決手続きの改正も積極的に提言している。審理の迅速化、やむを得ない期限延長の手続き、上級委員の退任後審理継続に対する加盟国承認など、米国の懸念を受けた紛争解決手続きの改正も含む。だが米国は不十分として上級委員の欠員補充に依然同意しない。またこうした比較的技術的な手続き改正もコンセンサスを要し、実現は容易ではない。

さらに司法積極主義の問題は、対応を誤ればWTO紛争解決制度を著しく損なう恐れがある。例えば先例拘束性を制限すれば、国際ビジネス環境に大きな影響を及ぼすWTOルールの運用が事案ごとに一定せず、グローバル展開する企業にとっては市場の安定性と予見可能性が失われる。

解釈で協定の意味を明確化することは協定上、上級委員会の責務であり、その手法も国際法(ウィーン条約法条約)上の正統な解釈手法を用いている。ほかの解釈手法を考案することも難しく、また上級委員会が加盟国の意向を忖度(そんたく)し、中立公平な視点から解釈を示せないとなれば、その判断は権威を失う。

加えて米・EU間の司法観の差が事態の収拾を一層困難にする。米国と異なり、欧州司法裁判所や欧州人権裁判所の成功体験から、元来EUは国際システムの司法化に積極的だ。今回も上級委員の任期を長期化し、再選なしとすることで今回のような加盟国の政治介入を防ぐほか、委員・事務局法務官の増員、委員の欠員選任の自動化など、むしろ上級委員会の自律性強化を図る提案もしている。インドや中国も、米国の一方主義封じ込めの手段として強力なWTO手続きが有用であると評価しており、これを支持する。

他方、米国の主張にも傾聴すべき点はある。現行協定上、上級委員会は上訴されたすべての論点についての判断を求められ、もともと個別案件の勝敗を決するのに不要な判断を余儀なくされている。加えて一部の案件では、個別紛争の解決を超えた意見表明ととられる判断を示していることも確かだ。WTO紛争解決手続きの機能が加盟国間の利害調整にあるとすれば、これらは上級委員会に本来期待される役割を超えている。

また現行制度では上級委員会の判断は言いっ放しで、判断に対する加盟国の評価を上級委員会が的確に認識する機会が限られる。短期的に制度改正が難しければ、一部加盟国が提唱するように米国の批判も受け入れつつ、上級委員会が解釈や判断について加盟国と予断なく議論し、加盟国の温度を感じ取るフォーラムの設置は最低限急ぐべきだ。

◆◆◆

そもそも米国の指摘は、発効から約25年を経てルールが現実に適合しないことによる問題も含んでおり、「公的機関」の定義などはその一例だろう。こうした問題は上級委員会の解釈変更ではなく、協定自体の改正で臨むべき問題だ。WTOの紛争解決機能の回復は、交渉によるルール策定・改正の機能回復と不可分であることを認識すべきだ。

この間にも未決の上訴案件は増え、今後は18年来のトランプ政権による一方的措置に関する案件が多数上訴される可能性もある。以後数年単位で紛争解決手続きの機能低下は不可避だが、その正常化は急務だ。今夏の20カ国・地域(G20)大阪会合で議長国たる日本がWTO改革に指導力を発揮することが望まれる。

2019年3月29日 日本経済新聞「経済教室」に掲載