ビッグデータ

情報通信技術の発達で、少し前までは考えられなかった様々なビッグデータの利用が可能になってきている。社会科学の面で言うと、個人や事業所単位のデータであり、それらの活動に関わる移動といった空間的側面も数値情報として利用できるようになっている。当然、ビッグデータの活用でまちづくりや地域振興のあり方も変わってくることが予想される。

豊岡市では、地方版総合戦略において「観光見える化戦略」という基軸を立て、ビッグデータを活用している。城崎温泉を擁する旧城崎町は外国人観光客も多い。インバウンドブームもあって2014年に1万3877人であった外国人宿泊者数は、2015年には3万1442人、そして2016年では4万345人に大きく増加した。WiーFiとスマホによる外国人観光客のビッグデータを解析すると、京都や大阪方面からの列車で訪れることもさることながら、意外に姫路城の観光を経由してバスでやってくる外国人観光客が多いことがわかった。これとチェックアウト時間の分析でバスの発車時間の見直し、また国によって宿泊日数の違いを見出しその理由を分析することで、これまで経験や勘、思い込みなどで施策を考えていた部分を、ビッグデータの利活用によって新たな発見があり、ニーズに合わせた宿泊対策を取れるようになった。こういった観光客の動線に関するビッグデータは、国が提供しているRESAS(地域経済分析システム)にも一部搭載されており、客観的データを活用して施策を考えることの有効性が高まってきている。

規範的見方の必要

RESASはその提供開始から次々とデータベースが充実し、ビッグデータを使った地域情報も利用できるようになっている。しかしながら、データがあってもそこに分析する理論(モデル)がなければ、具体的な「打ち手」を考える施策にまで到達できない。良好な漁場があって新鮮な魚を沢山捕ってくることができても、魚を上手にさばくことが出来ないと美味しく食べられないのと同じである。

そこでデータをどうやって読み解いていくかが課題となってくるのであるが、それには規範的なモデルと問題解決のストーリーが必要となる。「ここがこうだから、ここはこうなっている(はず)」、そして「ここをこうすれば、ここがこうなる(はず)」といった因果関係の明確化、その関係についての仮説の確認や検証である。実際、地域分析のための経済モデルとして有用なものには、「経済基盤モデル」の他に「産業連関モデル」や「都市階層理論」などが挙げられる。いずれも都市経済や地域経済を規範的視点から読み解くのに威力を発揮するものである。

「経済基盤モデル」は、域外市場産業と域内市場産業と産業を2つに分けて、域外市場産業である基盤産業が頑張ることで地域内需要産業へ波及が及び、まち全体の雇用や人口がどの程度増えるかということを示した理論である。そこからさらに産業分類を細かくして、産業間や産業と消費者などとのマネーフローを記述した表を使ってより細かく分析できるモデルが「産業連関モデル」である。また、「都市階層理論」を用いると規模に応じたまちの役割分担のあり方を考えることができる。これらについては、最近では政策との絡みで比較的わかりやすく示されることも多くなってきている。特に、市町村では財やサービスの出入りが大きい開放経済であるので、それを読み解くために地域産業連関表を作成することで、地域経済のつながり(連関)を読み解き、様々な経済波及効果を測定することが「地方創生」の実践の中で広がってきている。

データの見方

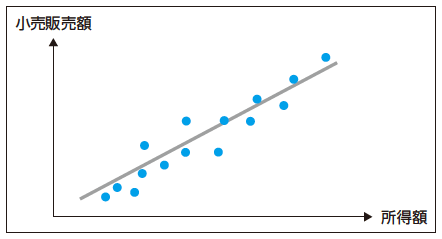

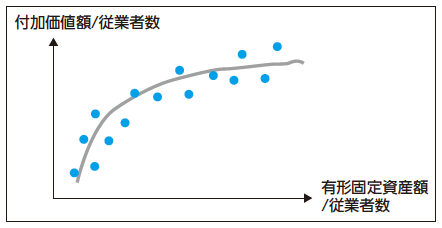

データの見方としては、他自治体との比較、商圏単位や就業圏域での地域間比較といった横断面で見ることが1つに考えられる。もう1つは、定点観測で全国の変化の状況とまちのそれとを比較するといった時系列で考える方法である。その時に必ず意識しておかないといけないことが、既に述べた因果関係を必ず念頭においてデータを見ることである。因果関係のとり方は、例えば(図1a)でみるように、「まちの所得が大きいとそのまちの小売販売額は高くなる(はず)」ということである。また、(図1b)のように、経済学の生産関数の理論からも導ける「資本労働比率が高いと労働生産性は高くなる(はず)」という規範的な考え方である。さらに、対個人サービス業でいうと、人口集積が高いとサービスの提供効率は高まるので、「1人当たりでみた収入額は人口集積とともに高まる(はず)」という都市経済の集積理論に基づく考え方である。

それぞれの図においてプロットしている点は市町村であって、その間を通る直線もしくは曲線は縦方向のバラツキをもっとも説明できるように導かれた基準線で回帰線と呼ばれる。もちろん、全ての点が基準である(回帰)線上に位置しているわけではない。各々の市町村がその上下に位置しているのだが、それがどうして乖離しているのかを考えて見ることが大切である。(図1b)でみると、わがまちの〇〇工業の位置が曲線よりも高い位置にあれば、それは資本装備率(有形固定資産額÷従業者数)に対して相対的に労働生産性が高いということを示唆している。逆に、低い位置にあれば労働生産性が低いことが考えられるので、そこで固定資産の新しさ(更新)や稼働率、また従業者の労働の質というものを精査してみることになる。

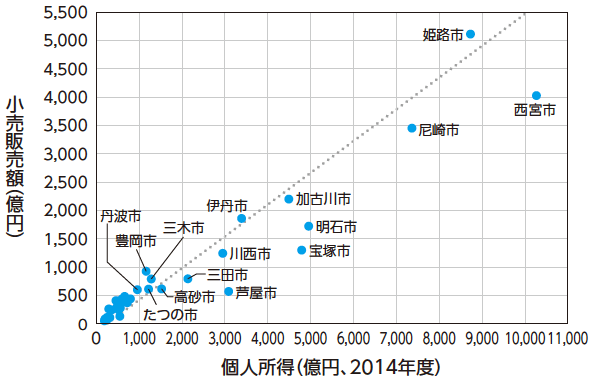

ここで(図1a)についての具体例を考えて見よう。(図2)は、兵庫県の市町を対象に、横軸には個人所得(課税者所得+年金所得)、縦軸に小売販売額をとってプロットしたものである。概ね、比例の関係になっている。 回帰線より上方に位置するということは、兵庫県の所得・消費関係の基準より、まちの所得に対して小売り販売額が多い市町といえる。その理由として、まちの外から買い物客が多く流入していることが因果関係から想像できよう。そうすると、縦方向の差がまちの外から購買を吸収している金額かということがわかる。回帰線よりも上方には、姫路市や豊岡市、三木市などが位置している。姫路や豊岡はその地域での中心市であり、また三木市や丹波市は大型商業施設やロードサイド店が立地しており、周辺からの消費の流入がある結果と判断できる。逆に、大阪市に近い西宮市や尼崎市、芦屋市、宝塚市などは相当額が域外に流出していると考えられる。この様な見方をすることで、そのまちならではの有効な商業対策を考えることができる。

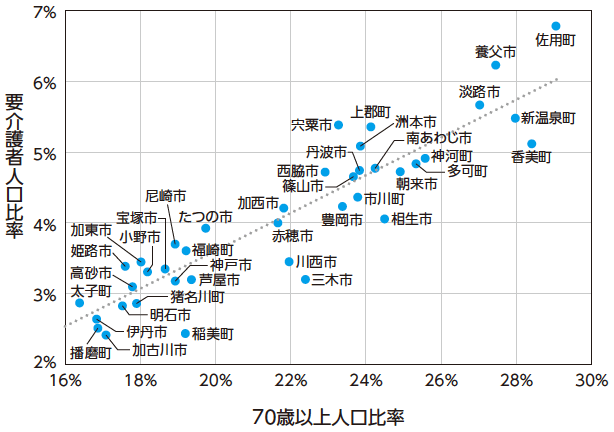

もう1つの例として、(図3)に高齢化率と要介護者の対人口比率をプロットしたものを示している。高齢化率が高いとそれに応じて要介護の対人口割合も高まってくると考えられるが、これは理論というよりも自明のことでもある。(図3)でみると、両者には比例関係があることがわかるが、全て直線上に位置しているわけではなく、佐用町や養父市、宍粟市、上郡町などは高齢者の割合に比べて介護率が相対的に高いところにあることが分かる。逆に、三木市や相生市、川西市などは高齢化率に比べて認定率が低いところに位置している。また稲美町のように、都市郊外で町外への通勤者の多い比較的若い世代の多いところも特徴的である。外部からではなかなかその理由は分からないが、市や町の当事者であれば、その原因が施策によるものなのか、まちの特性によるものなのか分かるかも知れない。それによって、まちの高齢者への介護政策を客観的に見直すことが可能となってくる。

総合戦略とKPI

地方版総合戦略では、出生率の低下を食い止め転入者を少しでも増やすことで、自然増減と社会増減をバランスさせて人口維持を図ろうとする市町村もあれば、「国立社会保障・人口問題研究所」が示した減少率を少しでも底上げできるような予測プランを描くところもある。そのための施策は、それぞれ意味はあるのだけれども、施策を実施したときに人口や雇用に対してどのような変化をもたらすかという「インプット」と「アウトプット」の間のつながり(メカニズム)について十分に説明がなされている自治体はあまり見当たらない。

そこに「何をすれば、何がどうなる」という規範的な考え(理論モデル)と客観的なデータを用いた分析を伴っていないと、仮に施策の効果がなかった場合(目標としたKPIに到達できなかった場合)に、どのように原因にフィードバックしていけば良いのかはっきりしない。やはりKPIというのは、こういった客観的分析から出て来る数字であるべきであろう。希望的な目標値を掲げれば良いというのは大きな誤りである。ただ定量的な分析をする際には、必ずしも個別のビッグデータそのものではなく、市町村単位に集計されていることが多いので、なかなか細かな部分までの分析はできない。これは、基本はまちのマクロ経済の分析なので、主体的にも空間的にも限界がある。しかしながら、規範的なモデルに基づいて分析した結果からは、全体としての方向性が客観的な数字で示される。それをベースにした政策や個別の施策であれば、必ずその実施結果からの検証・施策再考というようなフィードバックをすることができ、まちをよりよくする次なる施策へとつながるはずである。

『ひょうご自治』平成29年7月号に掲載