マネー、モノ、情報の統括機能が東京に集中しているという構造的問題について前号で述べたが、これが続く限り地方が人口を回復することは容易ではない。しかし、地方創生の最大の焦点は、いかに地域の人口減少を食い止めるか(あるいは最少にするか)ということである。それには、まちの構造改革をする戦略が必要であるが、その前に問題のメカニズムを解明しておくことが不可欠である。

人口移動

人口移動からも背後にある構造的問題を見ることができる。高度経済成長期を経て、地方から大都市圏へ若い世代が多く転出してきた。これによって地方の出生者数が減少することと相まって高齢化率が高まり、それが自然減へとつながってきたのである。人口移動率が逓減する中、人口減の大きな要因は出生率の低さと高齢化率の高さにあると言える。しかしながら、国と異なり、人やものの出入りの多い開放性の高い市町村では、社会増減の方に政策効果がより早く反映すると言えよう。

人口移動には、人をそこから押し出すプッシュ要因と他のまちが人を惹きつけるプル要因がある。前者は自分の求める働き場所がないとか田舎にいても面白くないといったものであり、後者は雇用機会の豊富さや消費機会の多様さなどといったいわゆる都会が人を惹きつけるものである。

2015年の国勢調査結果から、過去5年間での年齢階層別・男女別の転入者数と転出者数がわかる。これは2015年に当該市町村に居住している人の中で、何人が過去5年間で他市町村からの転入者であるかという数字と、2015年から5年前に当該市町村に居住していた人で、2015年までに何人が他市町村に転出したかという数字である。

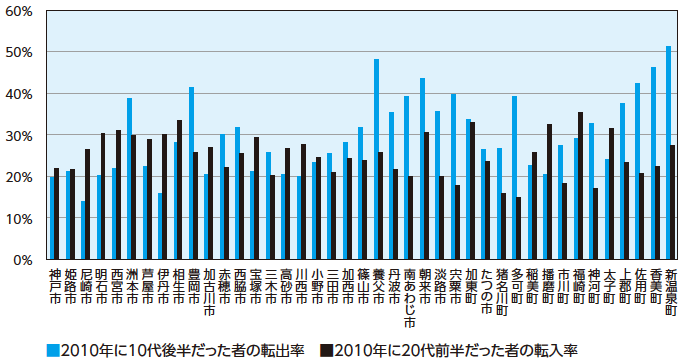

図1では2010年時点で10代後半だった人の何%が2015年にかけて転出したかという数字と20代前半だった人の何%が転入したかを表したものである。高校卒業時がある15歳〜19歳の転出率が高いのは、大きな都市圏から離れた大学が立地していない市町村であることがわかる。これに対して各市町村の右側の棒線は20代前半の転入率であり、そこには大学卒業時のUターン就職が含まれる。両者が拮抗していることは、割合の上で出て行った若者がその後地元に戻ってきていると解釈できる。逆に、転入率が転出率よりもかなり低い市町村では、若い人材が戻ってきていないことを意味している。近年の大学進学率は55〜56%程度であるので、高校卒業して働く者も何割かはまちの外へ出て行っていることになる。前者は大学がないという構造的問題で、後者は雇用機会の多様性がないという産業構造の問題である。

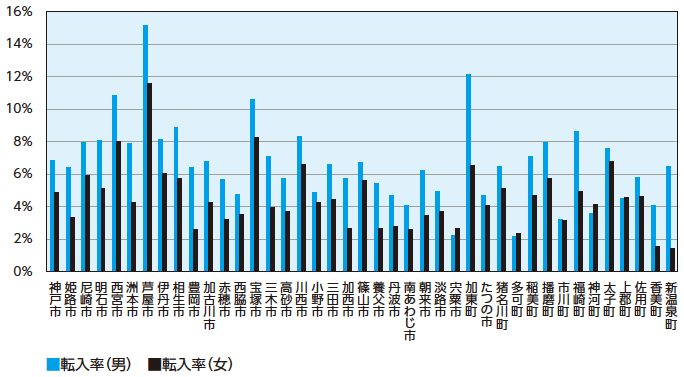

もう1つの図2は、40歳代の人の転入率を男女別で見たものである。転勤を伴うサラリーマンにとって40歳代は子供の学校の関係で転勤に単身赴任が多い年代である。図をみると、ほとんどの市町村で女性の転入率が男性のそれをかなりの程度下回っている。特に、阪神地域の自治体は全て女性の転入率が低い。支店や出先機関のあることで、単身赴任の多さを物語っている。東京一極集中という構造的問題の帰結であると言えよう。

このような構造的問題へ対処するには国が進める本社機能の立地といった直接の構造改革もあるが、自治体としては企業誘致という手段で雇用機会を増やす構造変革がわかりやすい。

雇用の創出:企業誘致の留意点

企業誘致という手段は、雇用拡大との関係で昔から産業振興策に必ず盛り込まれるものである。企業誘致そのものは、地域の経済活性化の重要な手段であることに変わりはないが、幾つか留意しておく点がある。

企業誘致によって確かに目に見えて雇用は増えるかもしれないが、その雇用形態はどうなのかということである。コールセンターなどの誘致は女性の雇用の場として意味があるが、永続性のある雇用の場であろうか。更にその前に、誘致企業が必要としている職種と地域が供給できる人材がマッチしているのかどうかも大切である。工業高校や商業高校の生徒たちの大学進学意欲も高まりつつあるなか、その労働意欲に即した職種を誘致企業が提供できるかどうかという点である。

雇用の次は、誘致企業の仕入れの問題である。往々にして誘致工場は本社の指示に従って原材料の仕入れを行うことから、従来からの取引先を優先し、あまり地元に取引先を見出そうとはしない。これだと工場が操業しても地域に落ちるのは固定資産税と従業員の所得だけであって、企業利潤や中間取引の便益は地元をスルーすることになる。こういった状況は、せっかくの工場誘致の波及効果が半減してしまうのである。時間はかかるかも知れないが、地元調達を可能な限り実現できるような誘致にしたい。

人口移動と仕事の創出

経済学でいうと、労働と資本は付加価値を生み出す二大生産要素である。これらは地域間を容易に移動する。資本であれば、工場移転、大型店の出店や撤退がそれに当たる。労働であれば、それは正に人口移動である。これまで多くの自治体は企業誘致に力を注いできたが、これからは人の誘致に知恵と資金を投入すべきである。

人の地方移住であるUIJターンを経験や知識、技能を持った人の人材誘致としてとらえると、それはまちの付加価値アップに貢献する。まちの将来にとって必要な職種を逆指名するくらいの感覚で、まち(の産業)にとって必要な人材を積極的に誘致するのである。その結果、都会でのキャリアを持った人と地域の人々との交流によって、まちに仕事を創り出すかも知れない。そういう仕掛けと仕組みを作ることが、移出産業に貢献する人材を確保し、延いてはまちの活力につながるのである(注1)。

雇用拡大の論理

ここで既存産業の雇用が増加する筋道を考えて見よう。生産額や分配される所得水準を高めることも重要なポイントであるが、それ以上に重要なことはまちの雇用が増えるメカニズムを考えることである。

しばしば産業振興における雇用効果の考え方は、「1単位の生産をするのにどれだけ雇用者が必要か」という概念を用いる。これを「雇用係数」という。たとえば、10億円の出荷額を出している事業所で80人働いているとすると、雇用係数は、80人÷1000百万円=0.08(人/百万円)となる。この係数を使って、この事業所の生産額(出荷額もしくは販売額)が1億円増えると雇用は8人増えると考える。ただこれだけでは、雇用変化のメカニズムはわからない。

そこで、域外からの需要の増加によって、まちのある産業の移出額が増加した場合を考えて見よう。移出が増加するのは、域外の所得の高まりもあるが自地域で生産されているものの品質向上や価格差別化によることもあるので、域外依存型ではなく内発的な努力も必要である。

移出増加による生産額の増加は賃金上昇をもたらし、雇用が増えることにつながる。移出産業の雇用増加は、その人たちの消費によって生活関連サービスを初めとする域内市場産業の雇用を増やすことに波及するであろう。これは移出産業を基盤産業として地域が発展する「経済基盤仮説」の考え方である。他方で、この産業の生産活動の活性化は、その産業が生産活動に投入する要素の需要を増加させることになるから、投入要素を生産する産業にも川下産業からの後方連関効果として影響が及ぶことになる。これによって、所得・消費の波及効果が生まれ、全体としてまちの経済水準を押し上げることになる。ただしこれは、あくまでも労働需要の側面から見た雇用効果の理想型である。移出需要による生産が高まった場合、実際に企業の多くは、幾つかの対応を考えるであろう。たとえば、機械設備の稼働率を上げること、あるいは雇用の臨時増加で対応する。さらに中長期に生産増が見込めると判断すれば、設備投資に踏みきるであろう。そして、本当に人が必要となると雇用者を増やすことになる。

反対に、分野によっては雇用者を増やしたくてもその分野への労働供給が少ないという実態もあり、特に福祉・介護分野ではそれが顕著である。実際の雇用量は、労働需要と労働供給のバランスで決まるので、そこには企業側が提示する「賃金」や「就労環境」といった供給側の問題もある。前者については、IoTや人工知能、ロボットなど資本代替により労働生産性を上げ、賃金を高くできるようにすることが必要である。

地方創生と経済成長

このように、人口と並んで雇用の創出、地域所得の増加ということも総合戦略の目標になっているが、経済成長を追い求めることには批判的な見解も少なからずある。しかしながら、誰だって昨日よりは今日、今日よりは明日、良い暮らしをしたいと思うのであるから、そこには実質的な経済成長が必要条件となってくる。ただし、それは良い暮らしをするための十分条件ではない。必要十分条件となるには、非経済的価値も含めた持続可能な成長の道を探らないといけない。言い換えると、総合戦略の中でも、背伸びをせず正しい身の丈に合った成長を目指すことが肝要となってくる。

もちろん、いくら持続的な経済成長を目指すといっても、まちの外からお金を稼いでこないと、まちの総生産額が実質的に増えることはありえない。そのための技術開発や効率性向上の努力が不可欠である。

『ひょうご自治』平成29年6月号に掲載