第2次トランプ米政権(トランプ2.0)の経済政策が日本経済に負の影響をもたらすかもしれないという懸念は多く聞かれる。しかしトランプ2.0がどうなろうとも、はっきりしていることが2つある。

一つは米国が今後数十年は世界の先端技術の中心であり続けることだ。もう一つは新興・開発途上の「グローバルサウス」諸国が世界経済でより大きなシェアを持つようになることだ。インドの国内総生産(GDP)は2028年までに世界第3位になると予想され、東南アジア諸国連合(ASEAN)もほぼ同程度の経済規模を有する。日本はこの2点を踏まえてトランプ2.0に対処すべきだ。

◆◆◆

まず米国が先端技術の中心である限り、対米輸出が縮小したとしても、米国との知的ネットワークを維持・拡大していくことが肝要だ。筆者らの研究によると、国際共同研究や研究開発をともなう対内・対外直接投資は日本企業の技術開発力や生産性を大幅に向上させる。技術力こそが経済成長の源泉なのだ。

しかし日本の国際共同研究は低迷している。国際共同研究による特許の割合は主要国中でワースト2に位置する。逆に中国は先進国との共同研究によって高度成長を遂げた。近年は政治的対立を受け米中の共同研究は急速に縮小しており、この傾向は加速する。ここに日米の共同研究を拡大する余地がある。

よって日本政府が「新しい産業政策」として、半導体分野で米国など友好国との国際共同研究を支援しているのは理にかなう。

例えば政府支援を受ける半導体企業ラピダスはIBMや米国立半導体技術センター(NSTC)などの海外企業や研究機関と共同研究を行っている。台湾の半導体大手、台湾積体電路製造(TSMC)は政府の支援で茨城県つくば市に研究開発拠点を設け、多くの企業や大学と連携している。

これらの共同研究は互いの国に新技術をもたらし、経済成長の起爆剤となり得る。半導体に限らず、友好国との知的な連携を拡大する「知のフレンドショアリング」がトランプ2.0における優先事項だ。

海外で適切な共同研究のパートナーを見つけるのは企業努力だけでは難しく、政策が必要だ。国際展示会や見本市を通じたマッチング支援が効果的であることは、様々な研究が実証している。最近、日本貿易振興機構(ジェトロ)は米半導体研究施設の運営企業と提携し、日米共同研究の支援を行うと発表した。今後の産業政策は補助金だけでなく、このようなつながり支援も強化すべきだ。

トランプ2.0では安全保障を理由とした技術移転規制の拡大も想定され、日米共同研究の障害となりうる。これを防ぐには日本との共同研究が米国の利益にもなることを、官民が手を携えて米政府に説明し、実証していく必要がある。

トランプ政権に受けいれられる形で日本企業が利益を得るには、米国で製造拠点とともに研究開発拠点も設置するような直接投資を行うのがよいだろう。高関税を課されれば、米国への製造拠点の移転は一定程度避けられない。それに合わせて研究開発投資を行い、米国の先端技術を日本に取り込むべきである。

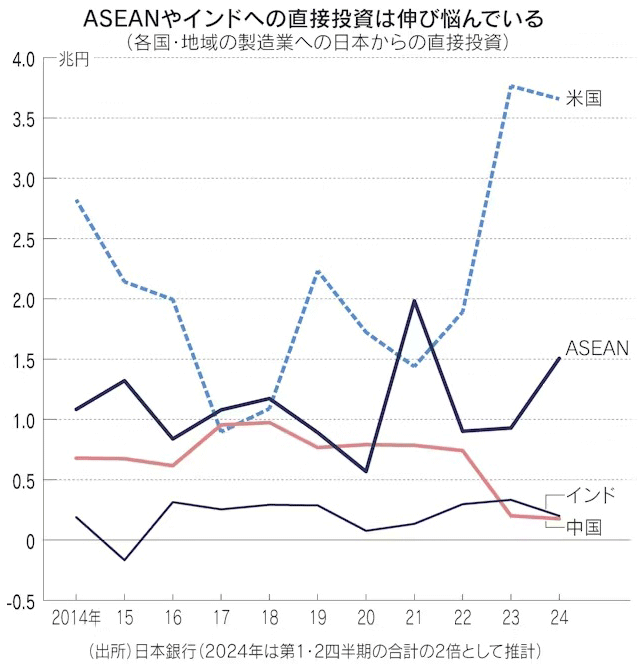

ただし17〜21年の第1次トランプ政権下で日本の製造業の対米投資が伸び悩んだ点には注意を要する(図参照)。その後のバイデン政権では米中分断とともに日本の対中投資は減り、対米投資が増加した。この流れを止めてはならない。

トランプ氏は日本製鉄によるUSスチールの買収に反対する意向を示している。米企業のM&A(合併・買収)ではなく、米国に新しく拠点をつくる「グリーンフィールド投資」でなければトランプ政権で認められにくいことは念頭に置いておくべきだろう。

一つの好例は、TSMCの米アリゾナ州への生産拠点の誘致により、周辺地域で日系企業の投資も増えていることだ。アリゾナ州立大学が主導した半導体関連の共同研究にも日系企業は参画している。産官が連携してこのような研究開発を伴う対米投資を増やし、日米がウィンウィンの関係を深めることが望まれる。

◆◆◆

台頭著しいグローバルサウスへの販路拡大も、トランプ2.0下の日本には不可欠となる。中国とのサプライチェーン(供給網)に途絶リスクが高まっていることから、生産・調達を一定程度グローバルサウスに移管する必要もある。

ただし日本企業のグローバルサウスへの供給網拡大には様々な障壁があり、進展していない。ASEANやインドの製造業への直接投資額は、米中分断前の16〜18年とコロナ禍後の22〜24年で水準がほぼ変わっていない(図参照)。

停滞理由の一つは中国との競争だ。グローバルサウスは政治的にも経済的にも西側諸国側に立つわけではなく、自分自身の利益のために米中とバランスよく付き合おうとしている。

しかも中国は「一帯一路」を通じてグローバルサウスにインフラを供与し、経済的な恩恵を与えてきた。対して保護主義に傾く米国は市場を十分開放していない。新興・途上国の多くが中国との関係強化に動くのも理解できる。

日本は他の西側諸国と連携し、インフラ支援や技術協力を通じてグローバルサウスとの関係を深めなければならない。自由で開かれたインド太平洋(FOIP)などの多国間枠組みや、柔軟な運用が可能となった政府開発援助(ODA)がその手段となるだろう。

グローバルサウスへの供給網拡大には他にも大きな課題がある。欧米諸国が民主化や人権、環境で先進国並みの高い基準を要求していることだ。欧州連合(EU)は25年末から、域内で流通するパーム油やカカオなどが森林破壊を引き起こしていないとの証明を生産者に求める。インドネシアやマレーシアは基準の押しつけに強く反発している。

二国間の民主化度合いや経済的自由度の差異が大きいほど貿易額が減少する傾向は、経済協力開発機構(OECD)諸国のデータに見られる。制度の差異がグローバルサウスとの経済関係の障害になっているのだ。

アジアに位置する後発先進国の日本は欧米よりグローバルサウスの実情を深く理解できる。日本は民主化や環境などの面で漸進的な改善を許容することで欧米とグローバルサウスの架け橋となるべきではないか。

石破茂首相は25年早々にインドネシアとマレーシアを訪問する。約70年前の1955年、インドネシアのスカルノ大統領は当時の途上国が参加したアジア・アフリカ会議(バンドン会議)を主導し、平和共存による結束を打ち立てた。

日本政府にはこれを機に、グローバルサウスの実情に合った制度改革の方向性を示す「新バンドン・コンセンサス」の提案を期待したい。トランプ2.0は制度的な差異に柔軟である可能性もある。日米が連携してグローバルサウスの信頼を獲得するチャンスも探っていくべきだろう。

2024年12月26日 日本経済新聞「経済教室」に掲載