新型コロナウイルス感染が拡大する前の主要国経済は、2008年のリーマン・ショックの後遺症のためか投資や賃金が伸び悩み、インフレ率が低かった。その状態をローレンス・サマーズ米ハーバード大教授は「長期停滞」と表現した。インフレ率の上昇を招くほどの規模の投資を生むには、実質金利がマイナスにまで下がる必要がある状態だ。

長期停滞下、主要国では財政政策と金融政策の一体化が進んでいった。コロナ不況からの回復過程でこれがさらに加速するだろう。

日銀が国債残高の半分近く(約550兆円)を購入しながら2%インフレを達成できなかったのは、金融政策の「失敗」と評価される。だが同じ行動を財政政策として眺めれば、国債残高の半分をマネーに変えながらハイパーインフレどころか、1%インフレで済んだのは奇跡的な「成功」だ。

◆◆◆

現状では財政と金融は一体として効果を考えるべきだ。ゼロ金利近辺では流動性のわなが発生し、景気刺激には金融より財政政策が有効になるのは経済学の常識だ。それでもゼロ金利政策には金利負担を低く保つことで財政コストの膨張を抑える重要な役割がある。

金融と財政の一体化の傾向を示す証左をさらに2つ挙げる。第1に日本では戦争直後の一万田尚登・日銀総裁以来例がないが、今日の主要国では財政と金融のリーダー間のシフトが頻繁だ。米連邦準備理事会(FRB)議長から米財務長官になったイエレン氏、欧州中央銀行(ECB)総裁からイタリア首相になったドラギ氏、仏財務相からECB総裁になったラガルド氏がこの動きを代表する。今や政策遂行能力を高めるキャリアパスと評価される。

第2に米バイデン政権による1.9兆ドル(約200兆円)規模の経済対策の是非を巡る論争の焦点は「インフレの発生」だ。金融政策ではなく、財政政策がインフレを発生させるかが議論の焦点なのだ。積極財政に呼応し中央銀行がゼロ金利政策をとるのは、中銀が発行するマネーで積極財政を賄うヘリコプターマネー的政策だと認識されながらも、現状では必要と一般的に認められている。

財政・金融の強力なポリシーミックスを受け主要国の株式相場は好調だが、インフレ率の上昇は抑えられた。なぜか。サマーズ氏らの論文はその謎に踏み込む。

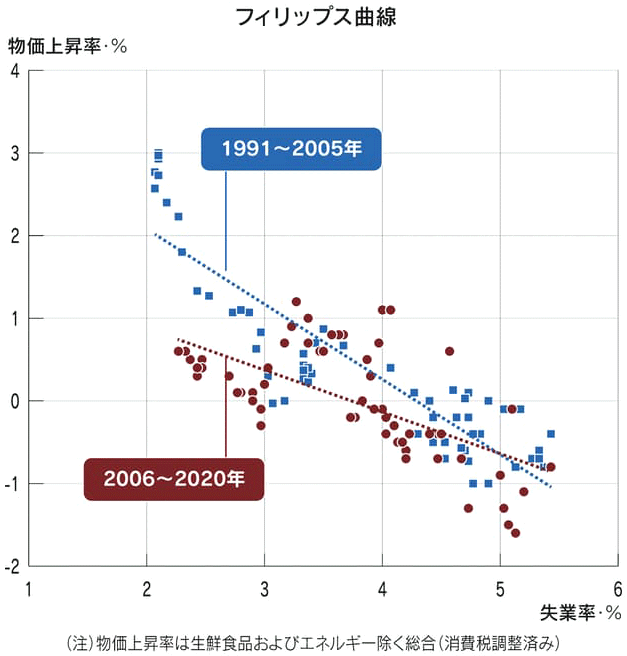

認識の出発点には米国での労働組合の交渉力低下がある。かつては好況期に失業率が低下すると組合の交渉上の立場が有利になり、大幅な賃上げが勝ち取られた。それがコストプッシュ要因となり、失業率低下が物価上昇を招くフィリップス曲線の関係が明確にみられた。だが昨今は組合の交渉力が低下し、失業率が下がる好況期にも賃上げが起きず、インフレ率が低くとどまるようになった。

他方、賃上げ抑制により生産所得のより多くの割合が資本に分配されるので、好況予想が株価上昇に直結するようになった。高株価と低インフレの共存をサマーズ氏らはこう説明する。

インフレ率と失業率の関係を示す日本のフィリップス曲線も00年代に傾きが緩やかになっており、失業率低下はインフレ圧力を招かなくなった(図参照)。

サマーズ氏らのモデルには、米国での投資低迷を説明できない問題がある。トマ・フィリポン米ニューヨーク大教授らの研究が、その解決になるかもしれない。米国の産業独占度は近年上昇しているが、それで資本収益が拡大し、株価上昇がさらに進む一方、価格つり上げのために企業は生産を絞るので、投資も抑制されると研究は指摘する。

コロナ危機の大不況下で財政・金融のポリシーミックスの必要性はさらに高まる。米政府は巨額の財政発動に踏み出し、FRBも低金利の継続を示唆する。

サマーズ氏はこれに批判的だ。未曽有の不況に直面して経済対策が不可欠なのは認めるが、問題はその規模だ。200兆円という規模は現在の米国の国内総生産(GDP)ギャップからみて過大で、インフレを招きかねない。しかも4人家族に約60万円をほぼ無条件で給付する措置は経済的根拠に乏しい。それよりは経済成長率の改善につながるインフラ投資に予算を振り向けるべきだと彼は言う。

肯定派のポール・クルーグマン米ニューヨーク市立大教授も「インフラ投資こそ必要」との点では同意しながら、社会隔離が続く中では給付が消費を刺激する効果は少ないためインフレは起きにくく、対策は基本的に所得補償の性格のものだと指摘する。無条件の給付は経済的根拠に乏しくても、労働所得の低迷を背景にした社会の混乱(つまりトランプ政治)を考えれば、政治的に有意義だという。

◆◆◆

両者の議論からも分かるように、総需要政策には経済の潜在供給力を上回らないよう注意を要するという「制約条件」がある。供給力を上回る総需要は高インフレを引き起こす可能性があり、その場合には拡張的な政策を止めるべきだというのがマクロ経済学者の合意である。だが供給力を上回る総需要の超過分はインフレを起こさないまま、輸入の拡大により補われるかもしれない。そうなった場合には経常収支が悪化する。

結局、何が総需要政策を実施するうえでの制約条件になるかは、日本と米国で異なる。米国の場合、制約条件となるのはインフレだけだ。たとえ供給力を上回る総需要が生まれ、それが輸入拡大を通じ経常収支赤字(対外借り入れ)を増やしても、米国の債務、つまりドルは国際取引の決済手段でもあるので当面支障は生じない。ドルの信頼が低下すれば対外債務を増やし続けることは困難になるが、米インフレ率はドルへの信頼の指標でもあるので、究極的にはインフレの制約だけを考えればよい。

他方、円にはドルのような国際取引の決済力はないので、日本の経済政策の運営ではインフレ率に加え、対外純債務を増やさないよう注意が必要だ。経常収支赤字は、財政赤字よりも重要な経済政策運営への警告となる。総需要(GDP)の拡大を目指すにしても、供給力は超えられないのだ。

ならば経済政策の立案では、限られた供給力の有効利用を目指すべきだ。総需要の拡大が必要な場合も将来の生産力の拡大につながる政策、つまり人的資源や研究開発(R&D)、IT(情報技術)ネットワークへの投資などを優先すべきだ。

もう一つ重要なことがある。コロナ危機で打撃を受けた企業も、今は多くが潤沢な公的支援により存続できている。収束後には一部は自立できるだろうが、依然公的支援を必要とする実質的に破綻している企業、つまりゾンビ企業もある。一国の生産資源が、価値を生み出せないゾンビに張り付けば、供給力は低下する。ゾンビの整理が必要だ。

米航空会社の多くは存続のため公的支援を必要とするが、政府は支援と引き換えに航空産業の独占度を下げる改革をすべきだという声が米国では強い。日本でもコロナ後には、ゾンビの秩序だった整理による経済活力の回復が不可欠だ。

2021年4月27日 日本経済新聞「経済教室」に掲載