米国の緊密な同盟国であり経済パートナーである日本は、トランプ大統領が発表した相互関税により大きな経済的打撃に直面している。当初全ての日本からの輸入品に課される予定だった24%の関税は90日間、10%にとどめる猶予期間が与えられた。

しかし日本の自動車・自動車部品への25%の関税は維持されており、依然として痛手である。この予測困難な関税政策は目下、短期的な世界経済の混乱を引き起こしている。

長期的により深刻な問題は、トランプ政権の保護主義的政策が世界貿易システム全体への構造的な脅威となり、日本を含む世界の繁栄を損なうことである。この脅威に日本をはじめ世界各国がどう対応するかが世界経済の将来を左右する。

最も懸念すべきは、保護主義的な動きが世界全体に「伝染」するリスクである。トランプ政権の関税水準は90日間の猶予措置を考慮しても、1930年のスムート・ホーリー関税を上回っている。この水準は19世紀の米国を基準とすれば突出して高いものではないが、歴史が示す教訓は関税率の絶対水準ではない。

むしろ関税を契機として1930年代に引き起こされた報復関税の連鎖と通貨安競争こそが、世界大恐慌を深刻化・長期化させ、世界経済のブロック化を招いた点にある。

そこでまず重要なのは、米国の関税に対する報復措置を避けることである。中国は報復に踏み切り、カナダや欧州連合(EU)も同様の姿勢を見せた。国内政治的に弱腰と見られることを避けたいとの判断もあるだろう。

しかし報復措置は自国経済のみならず、サプライチェーン(供給網)を通じて他国経済にも悪影響を及ぼす。トランプ政権から譲歩を引き出す交渉材料としての報復措置であっても、その見返りは極めて不確かでリスクが大きい。

◆◆◆

多くの国がトランプ大統領との交渉を試みているが、脅しに屈しやすいとの印象を与えかねない危険な賭けだ。日本は他国に先がけてトランプ政権との閣僚級協議を開始した。しかし日本自身の広範な国益に関する明確なビジョンなしに建設的な交渉は望めない。

安易な交渉は米国への一方的宥和(ゆうわ)に終わり、貿易と繁栄の基盤であるルールに基づく国際秩序を弱体化させかねない。米国が自ら署名し順守を約束した自由貿易協定(FTA)を事実上ほごにした経緯を踏まえれば、仮に何らかの合意に達しても誠実に守られる保証はない。

日本にとって最善の道は多角的貿易体制を守るための国際的な取り組みを主導することである。米国は世界貿易システムから距離を置こうとしているが、他国も引きずられてシステムの崩壊や経済秩序の混乱を甘受する必要はない。世界貿易機関(WTO)を中心とする多角的貿易体制は窮地にあるものの、まだその機能を失ってはいない。

ルールに基づく多角的貿易体制への信頼が崩壊すれば、貿易への依存度の高い東アジア地域に大きな打撃となる。米国の保護主義的行動は国際ルールの正当性を弱め、結果として中国のような大国が国際規範から逸脱する誘因を高める。

特に中国経済がグローバルなルールや市場メカニズムの規律から離れれば、地域全体の不安定要因となる。経済規模の小さい東南アジア諸国連合(ASEAN)は最も深刻な脅威にさらされるだろう。

日本は北東、東南アジア諸国の協力を主導し、現在の危機的状況を好転させる能力と影響力を持つ。中国も重要なプレーヤーだが、国際社会が中国のリーダーシップを受け入れるには、中国自身が国際規範やルールを尊重することが前提となる。日本はこの点で、地域協力の枠組みを構築するために重要な役割を果たすことができる。

実際、トランプ氏が大統領1期目の就任初日に離脱を表明した環太平洋経済連携協定(TPP)を、その後「包括的・先進的環太平洋経済連携協定」(CPTPP)として妥結に導いた実績は、日本の影響力を証明している。

アジアで集団的な協調を推進する上で有力な基盤となるのが東アジアの地域的な包括的経済連携(RCEP)だ。その目的は米国への対抗ではなく、ルールに基づく秩序の擁護にある。

RCEPはASEAN主導の構想で、オーストラリア、ニュージーランド、北東アジア主要国が参加し、世界の貿易額、国内総生産(GDP)、人口の約3割を占める。現在の米国が世界貿易額に占める割合は11%にすぎない。

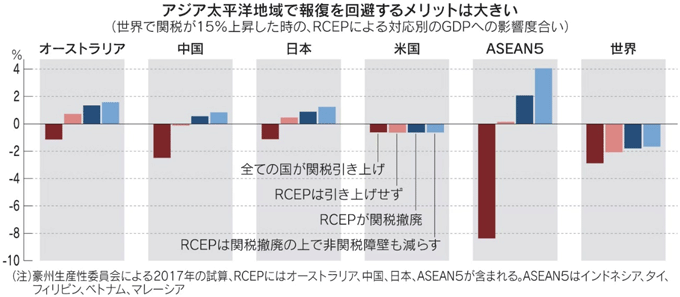

豪州や他の東南アジア諸国は米国に対し報復措置は取らないと明言している。豪州生産性委員会は2017年、トランプ政権1期目の保護主義的脅威に対応し、世界的な関税引き上げ競争が経済に与える影響を試算した。

結果は、世界の関税が一律15%上昇すれば、世界のGDPは2.9%減、日本は1.2%減、ASEAN主要5カ国は8.5%も縮小するというものだった。

重要なのはこの試算によれば、RCEP加盟国が報復を回避すれば、アジア内の貿易深化により、ASEAN経済はマイナス成長に陥らない点だ。日本経済も0.5%プラス成長を達成できるとされている。

さらに世界的に保護主義が広がっても、RCEP加盟国が率先して関税自由化を進めれば、ASEANの経済成長率は2%、日本の成長率は1%近く押し上げられる。RCEP加盟国が非関税障壁の削減などの改革を進めれば、成長効果はさらに高まるだろう。

もちろん現状を踏まえた新たな試算は必要だが、基本的な結論は変わらない。すなわち保護主義の連鎖に対し、報復の回避が経済的損害を最小限に抑え、それを各国が協調して実行することが相互利益を増幅させる。世界経済が動揺する中でも、各国が自由貿易の推進と国内市場の改革を継続することこそが、トランプ関税による危機を乗り越える最も確実な道筋である。

◆◆◆

日本は今年のASEAN議長国のマレーシアや、経済大国となったインドネシアとの連携強化を皮切りに指導力を発揮できる。両国は現在、東南アジアで報復措置回避の共同歩調を主導している。こうした取り組みを豪州や欧州などにも広げ、多角的貿易システムを堅持する必要がある。

またインドネシア、中国、台湾などが関心を示すCPTPPへの新規加盟プロセスを開放していくべきだ。高いレベルのルールを受け入れる前提でRCEPの枠組みを拡大していくことも、参加国の国内改革を促し、自由貿易体制の防衛につながる。

現在の困難な状況下で、多国間の協調行動を主導できる国は限られる。日本はその数少ない国の一つだ。「力が正義」となりかねない世界に対抗し、ルールに基づく国際秩序を守るため、日本は今こそ志を同じくする国々との連携を強化し、国際社会の安定と繁栄を確保する責任を果たすべき時である。

2025年4月22日 日本経済新聞「経済教室」に掲載