2019年10月1日に消費税率を現行の8%から10%へ引き上げることが予定されている。この増税はこれまで2度(15年10月と17年4月)にわたり延期された。背景には、14年4月に消費税率を3%引き上げた際に、消費の駆け込み需要と反動減で景気が著しく落ち込んだことがある。

だが国・地方の債務が国内総生産(GDP)比200%を超え、人口の高齢化で社会保障費の増大が見込まれる中で、財政再建は喫緊の課題だ。政府は25年までの国・地方を合わせた基礎的財政収支の黒字化を掲げる。そこで消費税増税の環境を整えるため、消費税率引き上げによる駆け込み需要・反動減といった経済の振れをコントロールし、需要変動の平準化、ひいては景気変動の安定化に万全を期すことを目指している。

◆◆◆

消費税は高い財源調達力を有し、税収が経済動向や人口構成の変化に左右されにくく安定している一方、低所得層の負担が重く逆進的との批判がある。だが経済学的にいえば、消費税は所得税・法人税で課される多段階の流通取引税だ。このとき事業者間取引で発生する消費税を累積させない仕組みが「仕入れ税額控除」だ。課税事業者であれば、売り上げにかかる消費税から原材料などの仕入れで支払った消費税を控除できる。これに対し、消費者が消費税を負担するのは、課税事業者でなく仕入れ税額控除を受けられないからだ。従って消費税の負担は生産過程に累積しない。企業の設備投資も即控除扱いのため阻害しない。

一方、法人税は設備投資を減じるなど中長期的には経済の成長力に悪影響を及ぼす。

また消費税は国内企業の国際競争力に対し中立的だ。製品やサービスを消費する国で課税する「仕向け地主義」をとるので、輸出についてはゼロ税率が適用される一方、輸入は課税対象になるからだ。日本の消費税は海外市場で競争する国内の輸出企業に影響しない。地方、海外からの輸入品にも消費税が課されるため、競合する国内の課税業者は競争上不利にならない。

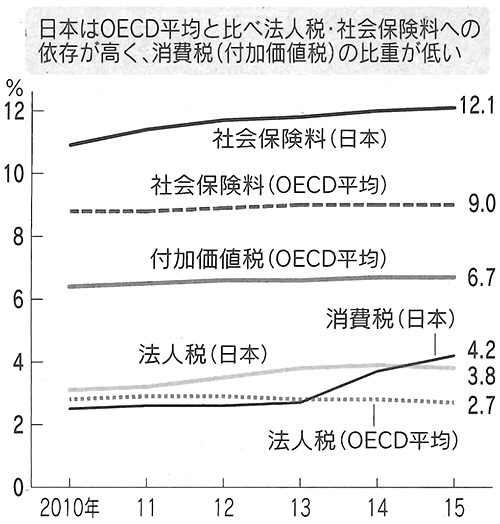

対照的に事業拠点のある国で課税する「源泉地主義」をとる法人税や、実質的な人件費課税である社会保険料は国内企業の生産コストを高める結果、税の低い国の製品に対する競争力を損ねてしまう。

ヒト・モノ・カネが国境を越えて移動するグローバル経済で仕向け地主義課税の優位性が高まっている。実際、欧州諸国では法人税や社会保険料を抑えて、消費税(付加価値税)に代替するのが税制改革の潮流となっている。また米下院共和党が16年に提案した「仕向け地主義キャッシュフロー税」は実現こそしなかったが、国内企業の国際競争力確保という狙いは同じだ。

このように消費税は「仕入れ税額控除」の仕組みと「仕向け地主義」の性格により、法人税などの他の税目や社会保険料に比べて経済的に好ましい。経済学の最適課税論に則して言えば「生産効率性」を満たす。

◆◆◆

とはいえ前回の増税時の経験から消費税は経済に悪影響を及ぼすと思われがちだ。

ここで経済活動を短期の景気と中長期の成長を区別してもらいたい。短期の景気は消費などマクロの需要に左右されやすく、消費税率引き上げの影響を被る。他方、中長期の成長を決定するのは供給サイドの方だ。働き方改革や規制の見直しを含む構造改革も供給サイドの生産性の向上を図るものだ。消費税はこうした生産性を損ねない税であり他の税に比べ成長促進的だ。

内閣府の試算によれば、社会保障給付費は18年度の120兆円から40年度には190兆円に拡大する。給付の適正化に努めることは必要だが、財源の確保も求められる。

仮に消費税でなければ、社会保険料を引き上げる必要がある。だが社会保険料は勤労世帯に負担が集中するなど、消費税と違い世代間で広く負担を分かち合う仕組みになっていない。国民年金や国民健康保険の保険料には定額部分があるため、低所得層の負担は重く、逆進的だ。加えて厚生年金や組合健保など企業の払う社会保険料は正規雇用への課税にあたり正規雇用に代えて非正規雇用を拡大する誘因を助長しかねない。

国民にとって消費税は痛みを伴う税かもしれないが、雇用への悪影響を含めて社会保険料の痛みはもっと大きい。

法人税や社会保険料を軸とした従前の税制は、社会保障の支え手である勤労世代の人口増と高い経済成長を前提としてきた。今後は社会の高齢化や経済のグローバル化などの新しい経済環境に対応した消費税を中心に据えた新たな税体系の構築が求められる。

これは国税に限らない。消費税増税に合わせて地方税収の偏在性(人口1人あたり税収格差)が問題視されてきた。消費税の一部は地方消費税(都道府県税)であり、2%の増税のうち0.5%は地方消費税の増税となる。結果、東京都など大都市に増税分が集中して地域間で地方税の税収格差が拡大するという。

政府は「地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置について検討」するとした。もっとも偏在性が顕著なのは地方消費税でなく、地方法人2税(法人住民税・法人事業税)の方だ。地方税全体でみれば人口1人あたり税収の最大と最小の格差は2.4倍程度だが、法人2税では6.1倍だ(16年度決算)。

法人2税への依存は偏在性だけではなく、自治体の税収を不安定にしてきた。例えば東京都は08年のリーマン・ショック後、税収が1兆円余り減った。「偏在性が小さく、安定的な地方税体系」の観点から、法人2税は望ましくない。むしろ地方消費税を基幹税と位置付けるべきだろう。

◆◆◆

今回の消費税増税は財政再建と合わせて、国・地方の体系の再構築の契機とすべきだ。そのため最終的に税率10%にとどまらないだろう。経済同友会は消費税率17%を提言している。国際通貨基金(İMF)や経済協力開発機構(OECD)も10%超への税率引き上げを求めてきた。

無論、増税のたびに駆け込み需要と反動減を繰り返すことは望ましくない。政府は大規模な経済対策を講じる方針だが、それに頼るだけなら財政再建に逆行しかねない。既に、19年度予算の概算要求も100兆円を超えている。経済対策はこれに上乗せとなる。増税のためにさらに財政を拡大させるなら本末転倒だ。

むしろ消費税の柔軟な転嫁を促すべきだ。事務負担に配慮する観点から、消費税転嫁対策特別措置法で認められた外税方式を改め、総額(税込み価格)表示を義務化するのが一案だ。外税方式では価格変更が税率引き上げのタイミングに引きずられがちなのに対し、総額表示なら消費者への転嫁の時期を課税事業者が柔軟に選択しやすくなる。

また事業者間での取引については新たに導入される「インボイス(適格請求書)」を活用する。現行の帳簿方式と異なり、インボイスで消費税額を明記すれば、仕入れ税額控除になる消費税額もおのずと明らかになる。税抜き価格による取引を徹底させることで、いわゆる買いたたきを防止できるだろう。消費税増税の環境整備のため、転嫁しやすい仕組みづくりが必要だ。

2018年9月25日 日本経済新聞「経済教室」に掲載