第7次エネルギー基本計画の策定に向けて議論がスタートした。基本計画の法的根拠は2002年に議員立法で成立したエネルギー政策基本法である。安定供給の確保・環境適合性・市場原理の活用というエネルギーにおける3つの原則が明記され、翌03年に最初の基本計画が策定された。

それ以降、ほぼ3年おきに基本計画が改定され、その時々のエネルギー状況を踏まえた計画がつくられてきた。特に11年の東日本大震災以降はエネルギーシステム改革が進捗するなか、市場原理を活用したエネルギー効率化の観点を押し出した点が特徴であった。

第7次計画では、40年度に向けたエネルギー需給に関する計画を策定する。20年に一応の完了をみた電力システム改革の影響がしだいに顕在化するなか、基本計画に求められる役割も変わってきている。以下では、今次の基本計画で踏まえるべき点を3つ論じたい。

◆◆◆

第1に、産官がビジョンを共有するツールとして基本計画の役割を再確認することである。自由化されたエネルギー市場のもとで将来のエネルギー需給を基本計画で示しても、計画が達成される保証はない。

しかし自由化でエネルギー市場が細分化され、発送電分離などでサプライチェーン(供給網)全体をエリアごとに俯瞰(ふかん)できる事業者がいなくなった。わが国のエネルギー需給の将来像を事業者間で共有し、将来に向けての投資見通しと、投資に向けたインセンティブを下支えする重要性は高まっている。

投資計画を立てるうえで重要なのは将来の需要想定である。地域独占の時代、大手事業者は自社での販売量が長期で確定できたために、液化天然ガス(LNG)などの形で燃料を長期契約により確保できた。

しかし16年に電力小売りが全面自由化され発電部門と小売部門が分離し始めると、小売部門は競合他社にシェアを奪われたり、自ら市場で調達する割合を増やしたりすることになった。発電部門は長期で見通しが立てられる販売量が減少すると、燃料の長期契約量を減らさざるを得なくなるとともに、電源投資へのインセンティブも低下する。

自由化で自社需要の先行きが読めなくなるなか、日本における将来需要の見通しを立てることは、総事業期間が40〜50年と長期に及ぶ発電投資をメーカーや事業者、金融機関に促すための大きな一助となる。

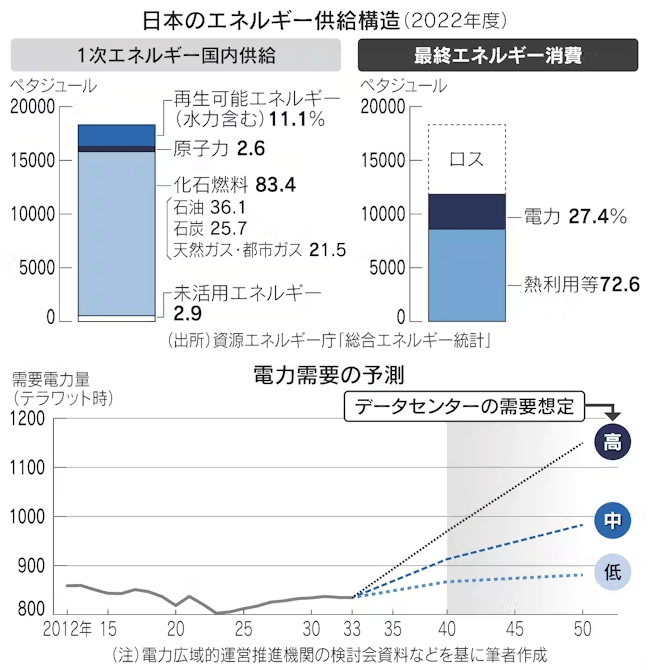

需要想定においては生成AI(人工知能)の普及に伴い、半導体製造やデータセンターの新増設が大きく増えるという予測がある。一方で人口減少や省エネ・節電によって需要が減少する可能性も指摘される。

システム改革のなかで誕生した「電力広域的運営推進機関」の検討会における公開資料を分析すると、シナリオ分析ごとに電力需要に大きな振れ幅がみられるものの、控えめなシナリオを取り上げても40年の電力需要は1割程度は伸びることが予想される。高経年化して休廃止する電源の新陳代謝を進めながら、新たな電源投資が求められる。

第2の論点は安定供給と脱炭素の重要性の高まりである。1次エネルギー自給率が13.3%(21年度)と主要7カ国(G7)で最低の日本だが、燃料の海外依存の低減を目指しつつも、しばらくは化石エネルギーに依存せざるを得ない。

ロシアのウクライナ侵略以降、LNGなどの化石燃料やウラン燃料の調達では地政学的なリスクが顕在化している。同時に中国やインドなどのエネルギー需要が増大し、わが国が燃料調達で買い負けるリスクも高まっている。

50年のカーボンニュートラル(温暖化ガスの排出実質ゼロ)達成に向けた取り組みも加速化する。日本は30年度に13年度比46%削減を宣言しているが、23年のG7広島サミットでの宣言や、国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告書は、35年に19年比60%削減を求める。これを踏まえると、25年2月までに定めることとされる日本の35年までの削減目標(NDC)は、13年度比66%にまで積み増される可能性さえある。

日本は累積で20兆円以上の賦課金を電力料金から徴収して再生可能エネルギーの電気を買い取り、再エネ比率をこの10年間でほぼ倍の約20%に拡大させた。この比率を、洋上風力発電の普及などによってさらに高めるには時間がかかる。

こうした状況と将来需要想定を踏まえると、脱炭素火力への新規投資は不可欠といえる。既存設備が「座礁資産」となることを避けつつ、燃料の製造・輸送や受け入れ・流通まで含めたトータルコストで比較した場合に新たな投資を要しない、費用対効果が高い手法が選ばれるべきだろう。

水素・アンモニア火力に目が向きがちだが、二酸化炭素(CO2)を実質排出しない合成メタン(e―メタン)や、CO2の回収・貯留(CCS)活用もしっかりと検討の俎上(そじょう)に載せるべきだ。

◆◆◆

最後の論点は産業政策の視点である。日本の最終エネルギー消費は約3割が電力だが、残る7割は化石燃料を燃焼させて自動車や給湯・乾燥・工業炉で活用する「熱利用」等である。運輸や産業用需要が多く、中小企業の割合も高い。こうした熱利用分野の電化や産業プロセスの脱炭素化がカーボンニュートラルの達成には不可欠となる。

製造プロセスの脱炭素化は、産業立地・クラスターごとの脱炭素サプライチェーンの整備と歩調を合わせる必要がある。ここで自治体の果たす役割は大きい。例えば東京都が商用車や羽田空港周辺で水素需要を生み出そうと様々な取り組みをしている。国のGX(グリーントランスフォメーション)の取り組みとパッケージ化する形で、国と地方の新たな協業のあり方を模索する必要がある。

水素やアンモニアなどの海外資源のみに頼った脱炭素化は、エネルギー自給率の向上につながらず、国富の更なる流出を促すことになる。わが国の国民生活と国内雇用を守るためには、安価なエネルギーの安定的な供給が不可欠である。脱炭素化はわが国の経済成長と両輪をなす形で、産業政策の観点から進められるべきであろう。

多額の国民負担を生んでいる再エネ買い取り制度は、多くが海外製の事業用太陽光発電に費やされ、国内産業の育成にはほぼつながらなかった。さかのぼれば京都議定書で米国やロシアの主要国が離脱するなか、温暖化ガス6%削減を達成できなかった日本は総額1兆円ほどのクレジット購入を余儀なくされた。

23年の第28回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP28)で行われた、脱炭素の進捗検証「グローバル・ストックテイク(GST)」では、目標を上回る温暖化ガスを排出する国が多いなか、わが国は目標通りに削減が進んでいることが明らかになった。真面目な国民性があだにならぬよう、国益にかなう、したたかな基本計画の策定を期待したい。

2024年6月20日 日本経済新聞「経済教室」に掲載