3月22日の東日本地域での電力需給逼迫は、国民に大きな動揺を与えた。季節外れの寒波到来と福島県沖地震による発電機の計画外停止といった不測の事態を背景に、史上初の需給逼迫警報を発令するに至った。

2020年度の冬にも、液化天然ガス(LNG)の在庫が不足して市場価格が高騰しており、電力需給逼迫が近年恒常化していることがうかがわれる。ウクライナ情勢の悪化に伴う燃料調達への不安と相まって、安定供給の観点から電力システムのさらなる改革を望む声が高まっている。

11年の東日本大震災とそれに伴う東日本地域での計画停電を契機に始まった電力システム改革は、2年前に一応の区切りを迎えた。

電力システム改革は、大手電力による垂直一貫システムを解体し、発電と小売りにさらなる競争を導入しながら、消費者に改革のメリットを還元する素地を作り上げた。小売り全面自由化は、多くの消費者に幅広い選択肢を与えた。事業者は少しずつではあるが、供給者視点から顧客視点に切り替えて事業に取り組むようになった。これらの点は、改革がもたらした大きな成果の一つといえるだろう。

他方で、電力にとって欠かせない側面に、安定供給がある。何か事故があっても、電力は滞りなく供給されねばならないという考え方だ。燃料を海外に依存しすぎず、電気を確実に消費者に届けるために、電気の需給を秒単位で一致させ、停電を防ぐことが、重要な政策目標となってきた。

一見すると、経済効率性と安定供給は対立関係にあるようにみえる。経済効率のためには余分な設備を持つべきでないが、安定供給のためには需給逼迫時に備えて余分な設備を持っておく必要があるからだ。

電力システム改革では当初から経済性が強く打ち出された。十分な設備量があることを前提に、政策的にやや強く経済性を打ち出しても、安定供給はすぐに揺らがないという楽観的な見方があったかもしれない。

だが18年の北海道地震をはじめ、度重なる自然災害と大停電をきっかけに、電力の安定供給の重要性が再認識された。22年4月の法改正では、災害時に迅速な復旧を促すための制度的な手当てがなされた。残された課題は、災害時でない局面での安定供給をどう確保するかということだ。

以下では平常時の安定供給に関連して3つの相互に関連する課題を述べたい。

◆◆◆

第1は再生可能エネルギーの主力電源化に対応した安定供給を支える仕組みの再整備だ。日本では10年に1回程度の割合で発生しうる夏冬の厳気象のときに供給力不足が発生しない程度の供給力を調整力として確保することとし、その量を供給力の3%としてきた。

だが太陽光を中心に再エネが主力電源化するなか、曇雨天での太陽光発電の出力不足を支える調整力電源の必要量が増えている。3月の需給逼迫のように猛暑・厳寒でない時期でも、需給逼迫が発生する状況にある。必要な調整力を、厳気象時に限らず、より細やかに算定・調達する仕組みを設ける必要があるだろう。

他方で太陽光に関しては、晴天では需要を超えて発電されることから余剰が生じ、停電を避けるために出力抑制がなされている。出力抑制を回避するため、既存制度の運用面で工夫を積極的に試行すべきだ。例えば太陽光が増加する晴天の昼間帯に需要をあえて高めるよう電気料金を安くしたり、スマートメーター(次世代電力計)を使って個別の需要家のニーズに応じた行動変容を促したりするなど、デジタル化による機動的な需要喚起策も有効だ。

また今は1銭を下限としている市場価格をマイナスにできれば、太陽光が余剰のときに需要を増やすインセンティブ(誘因)はさらに高まることになる。

第2は電源投資不足についてだ。日本の発電量の8割近くを占める火力発電は、太陽光発電の増加とともに収益性が悪化し、退出傾向にある。それに拍車をかけているのが脱炭素化の流れだ。非効率な石炭火力発電の退出を政策的に進めているが、そもそも火力発電への融資は金融機関から得られにくい。そのため需給逼迫時には市場に十分な量の電力が供給されず、燃料コスト上昇と相まって市場価格も高騰している。

市場調達に過度に依存する小売事業者は、量の確保ばかりか、調達コストが販売価格を上回る逆ザヤにも苦慮しており、顧客の新規受け付け停止や事業撤退に踏み切る会社も出始めた。

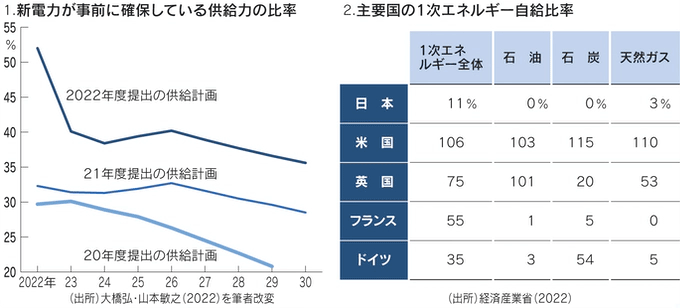

そもそも小売事業者には需要家に販売するための供給力を確保する義務が課せられている。他方で、新電力では本来必要な供給力の半分すら実際には確保されておらず、成り行きの市場調達に頼る新電力が多く存在する(図1参照)。

日本では市場価格の過度な高騰を抑えつつ、長期の収入見通しを与えて発電投資を促す仕組みとして、4年後の電力供給力を調達する容量市場を開設した。だがその効力は24年から発揮されるので、それまで供給力に不安が残る。実際に22年度の電力需給の見通しは厳しく、とりわけ今冬は東京から九州にかけての広範囲にわたり必要な調整力を確保できない状況にある。

小売事業者の供給力確保義務を実効性のあるものにしつつ、休停止火力発電所を再稼働したり発電所の補修点検時期をずらしたりするなど、追加供給力対策を早急に進める必要がある。

◆◆◆

最後の論点が燃料調達についてだ。日本の1次エネルギー自給率は11%と、主要7カ国(G7)のなかでも最低水準にある(表2参照)。ウクライナ情勢の悪化などで国際的なスポット価格が高騰するなか、海外資源に依存する間、日本は割安となる長期契約を目指すべきだ。

長期の燃料調達を促すには、調達した燃料を確実に収益化できる裏づけを与えることが早道だ。先物取引の活性化や、発電・小売事業者間での相対取引の促進がそうした手法として考えられるだろう。なお、これらの手法は電源投資のファイナンス確保に応用でき、電源投資不足の解消にも効果がある。

ウクライナ危機の長期化で、燃料価格の高騰とともに燃料調達の不足という20年冬と同様の事態が生じることが懸念される。海外の燃料市況に影響を受けない電源を確実に確保することはもちろん、合成燃料や持続可能な航空燃料(SAF)など脱炭素燃料の国産化を進めることも、安定供給を守るうえで重要な視点だ。

カーボンニュートラル(温暖化ガス排出実質ゼロ)は電力セクターだけでは達成できない。農業政策でも、食料以外に燃料を作物から作ることを安定供給の概念に取り込むなど、国全体での脱炭素化への取り組みを加速させる必要がある。農業の担い手確保など、積年の課題を同時に解決することにもつながるだろう。

電力システム改革は20年に一区切りしたが、安定供給や脱炭素化の点からはまだ道半ばだ。さらなる経済効率や脱炭素化を目指すため、安定供給を再構築する次なる改革が必要である。

2022年5月20日 日本経済新聞「経済教室」に掲載