産業競争力という言葉は多義的だが、経済学的には生産性と交易条件という二つの要素に分けて考えることができる。いずれの面から見ても、平成時代の30年間を通じて日本の産業競争力は低下傾向をたどっており、世界経済の中での日本のプレゼンスは大きく低下した。ただし、近年、わずかながら生産性向上、交易条件改善の兆しも見られる。生産性向上と交易条件改善とがトレードオフとなるケースもあるが、新製品・サービスの開発という意味でのイノベーションや労働力の質の向上は、いずれの指標に対してもプラスに働く可能性が高い。交易条件の改善は実質為替レートを円高化する方向に働くが、それは良い円高である。産業競争力を向上させ、国民の実質所得を高めるためには、製造業、サービス産業を含めて研究開発や人的資本への投資を促すような制度的環境を整備することが望ましい。

Ⅰ 日本経済のプレゼンス低下

日本の産業の競争力の現状を評価するとともに、それを強化するための課題を考察することが本稿に与えられたテーマである。おそらく日本の産業競争力が低下しているというのが暗黙の前提であろう。「産業競争力」という言葉は様々な意味で用いられており、売上高や輸出の伸び、利益率の高さ、世界市場におけるシェア、新製品・新サービスの開発力、国際競争力ランキングなど様々な意味で使われている。産業競争力、国際競争力といった単語は、経済学的な概念として曖昧なので、私自身は論文や書籍を執筆する際、原則として使わないようにしている。しかし、政策や企業経営の実務で頻繁に用いられる用語なのも事実である。本稿は、日本の産業競争力を①生産性、②貿易の交易条件という二つの指標で捉えることとし、平成時代30年間を通じたその推移と今後の課題について整理する。

最初に平成時代30年間の日本のマクロ経済パフォーマンスを簡単に回顧しておきたい。平成初頭の2年間だけはバブル経済の末期で5%近い経済成長率だったが、1990年代以降現在までの実質GDP成長率は平均年率1.0%で、1980年代の平均年率4.5%と比べて大きく下方屈折した。一方、この間に中国をはじめとする新興国が高い経済成長を遂げてきた。

この結果、世界経済に占める日本のプレゼンスは大幅に低下した。世界全体のGDPに占める日本のシェアは、ピーク時の1994年には約18%だったが、2018年には6%を切るに至っている(注1)。つまり世界経済の中での日本の相対的な地位が約三分の一に縮小したわけである。米国と比較すると、日本のGDPは1995年には7割強だったが、足元では約四分の一になっている。国全体のGDPのサイズは人口の伸び率にも影響されるので、国民1人当たりGDPを見ても、米国の1.5倍だったのが現在では6割強に低下している。

この間に日本企業の世界的なプレゼンスも低下し、驚くべきことに平成時代の初めには世界企業の株式時価総額ランキングで上位50社のうち32社を日本企業が占めていたが、2018年にはトヨタ1社のみとなっている。

これらはドル換算する際の為替レートが変化したことの影響を含んでいるが、後述するように円レートの減価自体、この間の日本経済の実力の低下を反映して生じたものである。

Ⅱ 生産性から見た産業競争力

1990年代以降の日本の経済成長率が低かったのは、潜在成長率つまり日本経済の実力自体が低下したためである。内閣府や日本銀行の試算によれば、足元の潜在成長率は1%前後であり、需要不足のために現実のGDP成長率が低いわけではない。少子高齢化・人口減少に伴う労働投入量の減少もマクロ的な潜在成長率低下の要因として無視できないが、より重要なのは生産性上昇率の鈍化である。1980年代後半の日本の生産性上昇率は年率2.7%と欧米主要国を大きく上回っていたが、1990年代以降は平均年率0.6%に過ぎず、米国やドイツに比べてかなり劣っている(注2)。

生産性のレベルを比較しても、最近時点の時間当たり労働生産性は、米国を100とすると、ドイツ100、フランス97、イタリア80、イギリス77、カナダ74、日本64であり、G7諸国の中で最下位となっている(注3)。こうした中、毎年策定される経済成長戦略において、生産性向上が経済政策の最重要課題とされてきている。2018年には生産性向上特別措置法という名称の法律も策定された。

政府による一連の経済成長戦略の中で、「産業競争力」が最も強調されたのは、2013年に産業競争力会議が設置された頃である(注4)。同会議での審議を受けて策定され、2014年初に施行された産業競争力強化法は、「産業競争力」を「産業活動において、高い生産性及び十分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう」と定義している。最終的な目標は収益性(=利益率)を高めることで、生産性はそれを実現するための手段として位置づけられている。

産業競争力強化法の最終的な目標である収益性に関しては、政策の効果かどうかは別として、かなり達成されたと言えるだろう。日本の法人企業全体の利益率(2017年度)は、4.4%と平成初めのバブル期を上回り、高度成長期が終わって以降で最も高い水準になっている(注5)。製造業は5.1%と1980年度以来の高水準、非製造業は4.1%で遡及可能な1960年度以降最も高い数字となっている。

しかし、生産性を計算する際の分子に当たる付加価値額(マクロ経済的にはGDP)の中で企業の利益(営業余剰)が占める割合は比較的小さく、賃金を中心とした雇用者報酬が大きな部分を占める。このため、歴史的に高い利益率にも関わらず、雇用者報酬の伸びが低いこともあって、経済全体としての生産性の改善は限られている。つまり企業の「稼ぐ力」は経済全体のパフォーマンスの部分集合に過ぎないので、国全体の豊かさという意味では生産性に焦点を当てるのが適当である。

長期にわたる生産性の停滞は日本経済のプレゼンス低下をもたらしてきたが、世界経済危機以降は少し状況が変わってきている。すなわち、米国をはじめ欧米主要国の生産性上昇率が大幅に鈍化し、「長期停滞論」が盛んに論じられるようになった。米欧の低成長は世界経済危機による一時的な現象ではなく、長期的・構造的なものであるという議論である。

この結果、2008年以降に限って見れば、日本がG7諸国の中で最も高い生産性上昇率となっている。ただし、日本の生産性上昇率の改善もごくわずかに過ぎず、問題が解決したわけではない。「失われた二十年」の時と異なるのは、生産性向上が日本だけでなく主要先進国共通の政策課題となったことである。そして生産性上昇には、イノベーション、人的資本の質の向上、企業の新陳代謝などが重要な役割を果たす。具体的な処方箋については、拙著『生産性誤解と真実』(森川、2018)で詳述しているので、関心のある読者は参照いただきたい。

Ⅲ 交易条件から見た産業競争力

前述した「産業競争力」の法律上の定義は、国際貿易と直接には関連付けられていない。国際経済学の伝統的な理論では、輸出入は生産性(≒絶対優位)ではなく比較優位に基づいて決定されると考えられており、国の平均的な生産性が貿易パタンを規定するわけではない。国全体の生産性が上昇したからと言って、輸出が増えるとは限らない。

国際貿易との関係で産業競争力を議論するとすれば、生産性ではなく「交易条件」がカギになる。交易条件は、貿易理論の基礎概念で、輸出財価格の輸入財価格に対する比率である。自国が輸出する財の価格が輸入する財の価格に比べて高くなった場合、より少ない輸出量で多くの輸入ができるので、交易条件が改善したと表現される。逆に、例えば1970年代の石油危機の際には、日本が輸入するエネルギーの価格が大幅に上昇し、日本の交易条件は悪化した。最近はサービス貿易が増加しているので、モノの輸出入価格だけでなく、財・サービス輸出と財・サービス輸入の相対価格で交易条件を捉えるのが望ましい。

製品やサービスを高い価格で売れるようになったとしても、製品やサービスの販売数量が増えたり、質が向上したりしていなければ、生産性上昇を意味するわけではない。日本は企業間の競争が激しく、また、消費者の目が厳しいのでマージン率が低いことが問題であり、価格を引き上げることができれば生産性上昇になると論じる人が少なくないが、これは誤解である(森川、2018)。交易条件の改善と生産性上昇とは区別して考える必要がある。

海外への輸出を考慮に入れても、何かの事情で輸出財・サービスの価格が上昇し、マージン率が上がっても、生産量・輸出量に変化がない限り生産性上昇を意味しないが、交易条件は改善する。例えば、日本の製品・サービスへの外国の消費者やユーザー企業からの評価が上がって高い価格で輸出できるようになれば交易条件が改善し、交易利得が生じるのである。交易条件の改善は「国民経済計算」において実質GDPの増加にはカウントされない。マクロ経済の生産性を測る際の分子はGDPだから、統計的にも生産性上昇にならない。

意外に思われるかも知れないが、生産性上昇が交易条件を改善する保証はない。例えば、優れた大量生産技術の導入によって同じ人員・機械で安価に多くの製品を生産できるようになった場合、これは生産性上昇にほかならず実質GDPの増加を意味するが、製品の輸出価格は低下し、交易条件は悪化する可能性が高い。俗にいう「豊作貧乏」である。農産物などの一次産品を輸出する発展途上国では、交易条件が傾向的に低下する傾向を持つことがかつて盛んに論じられた。つまり、国際貿易を考慮した場合、生産性と交易条件は国の豊かさを規定する要因として別々のものである。

日本の交易条件を見ると、平成の30年間を通じて約4割悪化した(注6)。すなわち、交易条件で評価した日本の産業競争力は大きく低下したことになる。交易条件の悪化はGDPにマイナス寄与するわけではないが、国民の実質的な所得水準には影響する。統計的には、実質GDPに交易条件の改善による交易利得を加えた数字が実質GDI(国内総所得)である。逆に交易条件が悪化した場合には、交易損失をGDPから差し引いてGDIが計算される。さらに、海外への投資からの配当などの所得(要素所得純受取)を加えたものが、実質GNI(国民総所得)である。国の実質所得の変化を表す指標としては実質GDP成長率よりも実質GNI成長率の方が適切である。

1990〜2018年の間、日本の実質GDPは128兆円増加した(年率+1.0%)が、実質GDIの増加は116兆円(年率+0.9%)であり、この差は交易条件の悪化による負の交易利得▲12兆円である。ただし、海外からの所得純受取額が16兆円増加したので、実質GNIの増加は132兆円と実質GDPよりも大きい。

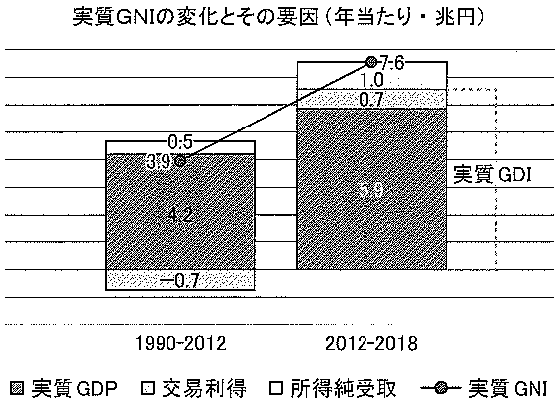

2012年にアベノミクスが始まる前と後を比較したのが図1である。比較しやすいように年当たりの数字を示している。1990〜2012年の間、交易利得は年当たり▲0.7兆円であり、実質GDI、実質GNIを引き下げる方向に働いていたが、2012〜2018年の数字を見ると交易利得は年当たり+0.7兆円のプラス寄与に転じている。どの程度が政策の効果なのかは別として、実質GDPの伸びも年当たり4.2兆円から5.9兆円へと増加しているので、アベノミクス開始以降の実質GNIつまり国民全体の豊かさの増加幅は、年当たり7.6兆円とそれ以前の3.9兆円よりもかなり大きくなった。

2012年以降、名目為替レートの円安化にも関わらず、日本の工業製品の輸出数量の伸びは限定的だったが、日本企業は外貨建て価格を維持することで円ベースの手取り額を大きく増やした。つまり、交易条件で見た日本の産業競争力が、近年いくぶん向上した可能性を示唆している。中国をはじめ新興国の工業化、世界的な付加価値連鎖の深化の下、コモディティ的な財の生産を海外に移転する一方、他国では生産できない資本財・中間財、差別化された高級な消費財などの輸出に特化するようになったことが、最近の交易条件改善につながっている可能性がある。

どうすれば交易条件をさらに改善することができるだろうか。世界経済の成長を前提とすると、自国の輸出財・サービスに対する海外需要の所得弾力性が高く、輸入財・サービスに対する自国の所得弾力性が小さいほど、交易条件は改善する。また、自国の輸出財・サービスと競合する国が多いと交易条件は改善しにくい。一般論として言えば、プロダクト・イノベーションは交易条件を改善する傾向を持つのに対して、コストダウン型のプロセス・イノベーションは(生産性にはプラスに働くが)交易条件を悪化させる可能性が高い(注7)。したがって、独自性が高く日本しか供給できないような財・サービス(特殊な素材・部品、高度な資本財、ニッチなサービスなど)をどれだけ開発、輸出できるかがカギになる。

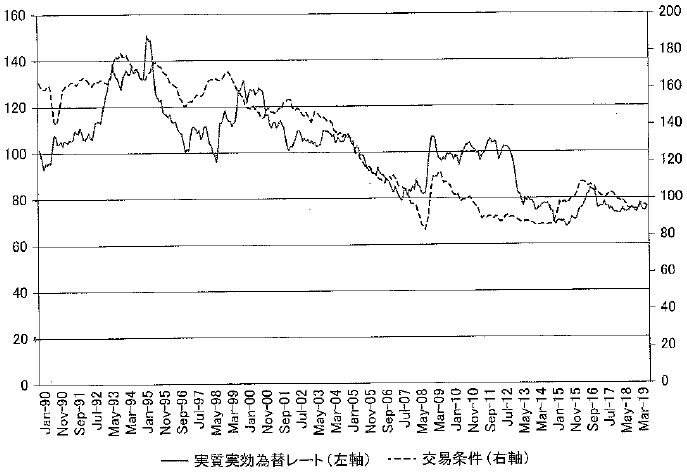

交易条件は実質為替レートと密接な関係がある。図2は、日本の交易条件と実質実効為替レートの長期的な推移をプロットしたものであり、両者がほぼ並行して変動してきたことがわかる(注8)。実効レートというのは対米ドル、対ユーロなどを貿易ウエイトで加重平均した対世界での円レートという意味である。図の縦軸の上方ほど交易条件、円レートが高いことを意味する。

企業や政府の中には円高が日本経済にとって望ましくないという見方が多いが、長期的には実質為替レートは交易条件の影響を受けて決まる内生変数である。仮に、日本の産業競争力が向上し、交易条件が改善するならば、実質実効為替レートを円高化する力として働く。産業競争力が高まる過程での実質為替レートの円高化は自然なことであり、「良い円高」と言える。

この図に基づいて過去を振り返ると、世界経済危機のあった2008年から2012年にかけて、交易条件すなわち競争力から乖離した実質円高水準だったことがわかる。乖離幅は名目の円ドル・レートが70円台を記録し「超円高」と言われた1995年よりも大きくかつ持続的だった。市場関係者やエコノミストの間では、アベノミクスの下での日銀の金融緩和政策によって円安化したという解釈が多いが、本質は過度な円高という不均衡からの調整だったことがわかる。

Ⅳ サービス経済化の下での産業競争力

産業競争力は製造業を念頭に議論されることが多いが、サービス経済化が進んだ現在の先進国経済では、産業競争力の担い手は製造業に限られない。たしかに、製品・サービス市場の地理的範囲、国際競争の経営への影響についての企業の認識を調べると、サービス企業に比べて製造業の方がグローバル化している(森川、2018)。

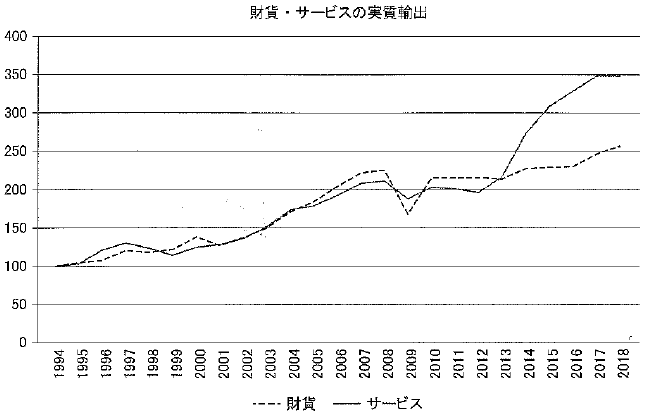

しかし、世界全体でサービス貿易はモノの貿易よりも伸び率が高く、日本も例外ではない(図3参照)。2012〜2018年の間、モノの輸出は年率3%の成長だが、サービス輸出は年率10%の伸びである。2017年にはサービス輸出額が20兆円を超え、財貨・サービス輸出全体のうち20%を占めるに至っている。一番わかりやすいのは外国人訪日客の増加であり、彼らのホテル・旅館への宿泊は、宿泊サービスの輸出を意味する。

サービス輸出は日本の生産性にも影響する。一般に輸出企業は非輸出企業に比べて生産性が高いが、輸出企業と非輸出企業の生産性格差は、モノ輸出企業20%に対してサービス輸出企業は28%であり、サービス輸出を行っている企業の生産性は高い(森川、2016)。サービス輸出が成長すると、生産性の高い優良企業の生産シェアが高まるので、再配分効果を通じて日本全体の生産性にプラス寄与するのである。これが「新々貿易理論」における貿易の生産性効果である。

前節で論じた交易条件という面でも、1994〜2018年の間、モノの貿易の交易条件はアジア諸国との競争激化などを背景に約4割悪化しているが、サービス貿易は約2割の悪化にとどまる(注9)。旅行サービス以外では、知的財産権使用料(=技術輸出)、業務サービス、輸送サービスの輸出額が大きい。特に特許をはじめとする知的所有権のライセンス料など技術輸出は、その本質として独占性を持っているので、優れた技術であれば交易条件の改善という意味でのメリットが大きい。

サービス貿易としては、国際旅行客フロー、技術輸出といった直接輸出だけでなく、モノの貿易に体化されたサービスの間接輸出の重要性が近年注目されている。例えば、国内で生産される自動車には、完成車メーカーにおける組立作業、使用される部品・素材のサプライヤーの工場での付加価値といった製造部門だけでなく、開発、設計、検査、保険、輸送など多くのサービス部門の付加価値が乗っている。貿易統計で把握されているのは直接輸出・輸入だけであり、それを見る限り依然として世界貿易に占めるシェアはモノがサービス貿易の約2倍だが、国境を越えて取引された付加価値の貿易で測ると、サービスの方がモノよりも多くなっているとの試算もある。

そうした中、製造業においても工程間分業が深化しており、各国間の比較優位パタンも、産業レベルではなく工程レベルになってきている。そして、いわゆる「スマイル・カーブ」の中心に位置する製造・組立よりも前工程の開発・デザイン、後工程のマーケティング、アフ ターサービスなどの付加価値が大きく、先進国は高学歴労働者への依存度が高いサービス生産活動に特化する傾向を強めている。また、多くの実証研究は企業を顧客とした事業サービス業の効率性が、それを利用する産業・企業の生産性に大きく影響することを示している。交易条件の改善という意味でも、サービス・セクターの重要性が高くなっている。

おわりに:産業競争力向上への課題

産業競争力というのは多義的で曖昧な概念だが、経済学的には生産性、交易条件という二つの指標から解釈することができる。そうだとすると、日本の産業競争力を強化するための課題は、第一に生産性を向上させること、第二に交易条件の改善につながるような産業・貿易構造を実現していくということになる。

生産性向上は近年の経済成長戦略が重視してきたイシューであり、その二つのエンジンはイノベーションと人的資本の質の向上である(森川、2018)。最近は、人工知能をはじめとする「第四次産業革命」への関心が高まっており、そうした新技術の開発・普及は多くの産業の生産性を飛躍的に高める可能性がある。ただし、コストダウン型のイノベーションは、国内の生産性を高める一方で、輸出財・サービスの相対価格を低下させ、交易条件の悪化につながる可能性もある。これに対して、イノベーションの中でも独自性の高い魅力的な新製品・サービスを生み出すプロダクト・イノベーションは、生産性上昇だけでなく貿易の交易条件の改善を通じて追加的なメリットをもたらしうる。

人的資本の質の向上は、就学前教育、学校教育、企業内訓練、自己啓発など人のライフサイクルを通じた投資によって実現される。一般に幼児期の投資ほど収益率が高いと考えられているが、筆者の分析によれば、日本において企業内教育訓練の投資収益率は非常に高く、現状は過少投資となっている可能性が高い。人的資本の質の向上も、おそらく生産性と交易条件の間のトレードオフがないので、産業競争力を強化する上で有効である。

これらに加えて、優れた新規企業の参入・市場シェア拡大、非効率な企業の縮小・撤退という資源配分の効率改善、すなわち新陳代謝のメカニズムも生産性向上に重要な役割を果たす。そのためには、自由な企業活動への制約の除去・低減、具体的には社会的規制の緩和、実益の乏しいコンプライアンスの除去などが重要になる。最後に、世界経済の不確実性が高まる中、安定的な国際経済秩序を維持することが、輸出企業にとっての不確実性を低減し、生産性向上につながるリスクテーキングに寄与することを指摘しておきたい。

『世界経済評論』2019年11月12月号に掲載