産業政策の活発化と経済分析

近年、各国で産業政策が活発化している。日本でも3年ほど前から経済産業省が「産業政策の新機軸」―ミッション志向の産業政策―を提唱している。世界各国の産業政策の実態を捉えるIMFの「新しい産業政策観測データベース(NIPO)」によれば、新しい産業政策の波は主に先進国で起きており、補助金が政策手段として最も使われている(Evenett et al., 2024)。

産業政策の範囲は非常に広い。筆者は「EBPM概論」という大学院の講義の中で産業政策―産業・企業を対象とした政策―に関する部分を担当しており、研究開発補助金・税制、企業税制・政策金融、規制・競争政策、企業法制、産業立地政策、貿易政策を取り上げている。

広範囲の政策をカバーする形で産業政策に関する研究をサーベイした論文として、Pack and Saggi (2006), Harrison and Rodríguez-Clare (2010), Juhasz, Lane, and Rodrik (2024)が挙げられる(注1)。それぞれにニュアンスは異なるが、「市場の失敗」―外部性、学習効果、コーディネーションの失敗など―があるときに産業政策が理論的に正当化されるという点は一致している。他方、産業政策の有効性を因果関係の形で明らかにした研究は限られており、実証的評価はコンセンサスにほど遠いのが現状である。なお、Juhasz, Lane, and Rodrik (2024)は、産業政策には経済学的な根拠があることを指摘した上で、サービス産業(小売業、サービス業、医療、介護など)の生産性向上に焦点を当てた産業政策を検討すべきだと指摘しており、同感である。

本コラムでは、視点を変えて、どのような企業や就労者が産業政策を支持しているのかについて、企業および就労者へのサーベイに基づく観察事実を紹介する。国際経済学の分野では、例えば保護貿易政策を支持する/支持しない人の個人特性など政治経済学的な分析が多数行われている(日本の研究例として、Ito et al., 2019; Tomiura et al., 2019)。所得再分配政策についてもそうした研究は多い(e.g., Ohtake and Tomioka, 2004)。しかし、産業政策全般を対象に、それを支持する企業や就労者の特性を示した研究を目にすることはない。エビデンスに基づく政策形成(EBPM)系の研究とは次元が違うが、産業政策の企画・立案に当たって潜在的支持層/不支持層の特徴を知ることは有益だろう。

産業政策を支持する企業の特徴

日本企業に対するサーベイでは、最近の産業政策についての認知状況を聞いた上で、積極的な産業政策への評価を尋ねた(注2)。政府が成長分野への戦略投資など積極的な役割を果たす「ミッション志向の産業政策」を知っているかどうかを尋ねた結果によると、「良く知っている」3.2%、「聞いたことはあるが良く知らない」39.3%、「聞いたことがない」57.6%だった。直接に政策対象となる企業数が限られているからかもしれないし、個別具体的な政策にブレークダウンすると事情が違う可能性はあるが、産業政策全般への日本企業の認知度が高いとは言えない(注3)。

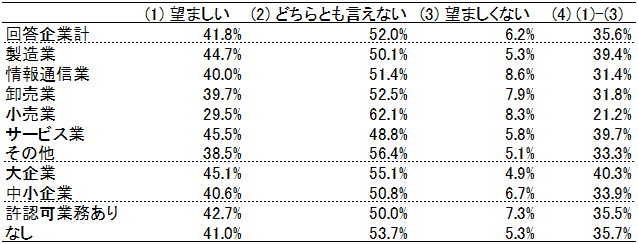

「政府が産業政策を積極的に行うことについてどう評価しますか」と尋ねた結果を集計したのが表1である。「望ましい」約41.8%、「望ましくない」6.2%、「どちらとも言えない」52.0%という分布で、賛成でも反対でもない企業が過半ではあるが、日本企業は産業政策にかなり肯定的という印象である。

産業別に見ると、製造業とサービス業の企業で産業政策への支持が強い傾向があり、小売業の企業は相対的に支持が弱い。表には示していないが、製造業の中でも機械工業の企業は「望ましい」という回答が52.2%とかなり高い(注4)。国内の半導体や蓄電池の生産を振興する産業政策が強力に進められていることを反映しているかもしれない。このほか、大企業は中小企業よりも産業政策への支持が強い。許認可の対象となる事業を行っているかどうかによる違いは見られない。

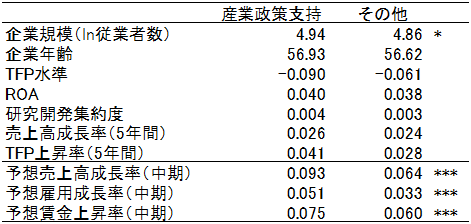

「望ましい」と回答した企業、それ以外を選択した企業の特性を比較したのが表2である。生産性(TFP)、収益性(ROA)、研究開発集約度、過去の成長率など観測可能な企業パフォーマンスには有意差がない。この表には示していないが、投資減税、研究開発減税などの政策税制を利用しているかどうかによる違いも観察されなかった。一方、産業政策を支持する企業は、今後5年間の自社の予想成長率が高いという特徴が見られる。

以上をまとめると、少なくとも衰退企業が産業政策による救済を期待して支持しているという関係は見られず、むしろ期待成長率の高い企業が支持している。成長分野に焦点を当てた最近の産業政策の性格を反映しているのかもしれない。

産業政策を支持する就労者の特徴

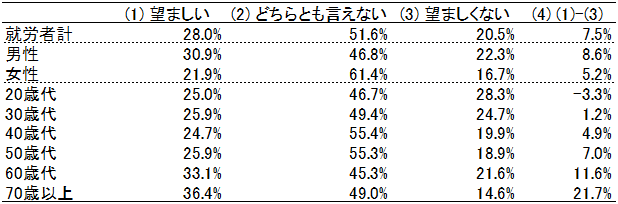

就労者を対象とした最近のサーベイの中でも産業政策への見方を尋ねてみた(注5)。企業サーベイの結果と比較できるよう、設問と選択肢の文言はほぼ同じにしている(注6)。表3が集計結果で、「望ましい」28.0%、「望ましくない」20.5%、「どちらとも言えない」51.6%である。企業サーベイと同様、産業政策に賛成でも反対でもない就労者が過半を占めている。企業の回答ほど顕著ではないが、支持する人の方がいくぶん多い。

個人特性別に見ると、年齢が高くなるほど産業政策への支持が強いというシステマチックな関係がある。これが純粋の年齢効果なのかコーホート効果なのかを識別することはできないが、60歳台、70歳台の就労者は、1964年の東京オリンピック以前に生まれた人たちなので、重化学工業化が進んだ高度成長期を経験したコーホートが産業政策を強く支持している可能性がある。一方、仮に年齢効果だとすると、高齢の就労者が増えていくと産業政策への支持が強まるかもしれない。なお、男性の方が女性よりも産業政策を支持する傾向がいくぶん強いが性別による差は小さい。この表には示していないが、学歴によるシステマチックな違いはなく、就労先の産業による違いも大きくない。

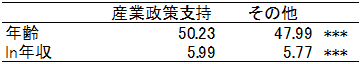

「望ましい」と回答した就労者、それ以外を選択した就労者の平均年齢と平均賃金(対数)を比較したのが表4である。年齢と年収は1%水準で有意差があり、産業政策を支持する就労者の平均年収は約24%高い。性別、学歴など他の個人特性をコントロールしても、産業政策への支持に対して年齢と年収の2つは有意な説明力を持っている。

おわりに

産業政策をどのような企業、就労者が支持しているのかはあまり知られておらず、本コラムで紹介した事実にはおそらく興味深い点が含まれている。ただし、これらのサーベイは産業政策に焦点を当てて詳しく調査したものではないので情報量は限られている。今後、政策をブレークダウンして尋ねるなど拡張する余地があることを留保しておきたい。

*本コラムで用いた企業及び就労者へのサーベイとその分析は、科学研究費補助金(21H00720)の助成を受けて行ったものである。経済産業省「企業活動基本調査」のデータ利用に際しては同省関係部局の御協力を得た。