今回の衆院選に当たり、安倍晋三首相は「生産性革命」を今後の重点政策に掲げた。第2次安倍政権の発足から4年9カ月、日本の実質経済成長率は平均年率1.4%である。安倍政権が目標として掲げていた実質2%成長には届かないが、1%未満と推計されている潜在成長率、つまり日本経済の実力を上回る数字である。

しかし、日本経済がほぼ完全雇用の状態に至り、労働力不足が深刻化するなかで、1%を超える経済成長率を維持し、さらに引き上げるには、潜在成長力を高める政策が不可欠になる。生産性革命を経済政策の中心に据えるのは自然なことである。

マクロ経済予測では、個人消費、設備投資、外需といった需要項目ごとに議論されるのが通例なので、需要側からの見方は広く浸透している。他方、中長期の経済成長率を規定する供給側の要因、その中核にある生産性という概念は、必ずしも正確に理解されていない。

生産性とは、労働をはじめ投入した資源からどれだけの製品やサービス(=付加価値)が生み出されるかを示す数字だが、さまざまな測り方がある。専門の研究者は、労働や資本など全ての投入を考慮した全要素生産性(TFP)が望ましい生産性指標だと考えているが、説明が煩雑になるので、ここでは労働生産性に焦点を絞る。

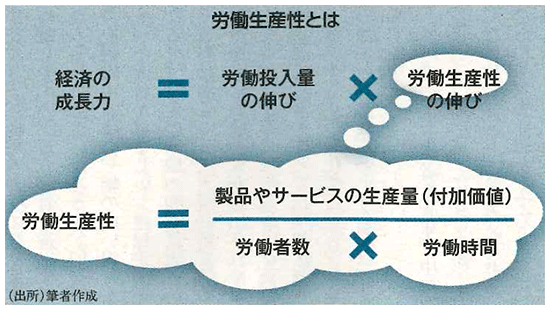

経済の成長力は、労働投入量の伸びと労働生産性上昇率で規定される。働く人が増えれば生産が増えるのは当然であり、例えば女性や高齢者の労働参加拡大など「1億総活躍」は、成長力の向上に寄与しうる。ただし、これによる追加的な経済成長の余地は意外に小さい。既に女性や高齢者の就労率は上昇していること、女性や高齢者の労働時間は相対的に短い傾向にあることがその理由である。そこで、労働生産性の向上が必要になる。

労働生産性は、一定の期間に生み出される付加価値(マクロ経済的には実質GDP〈国内総生産〉)を労働者数×労働時間で割った数字である(図)。定義上、労働生産性を向上させる方法は、分母の労働投入量を節約するか、分子の付加価値を増やすかの2つである。

無駄な作業を減らしたり、仕事の段取りを合理化したりして、貴重な人材を効率的に使うことは分母の節約になる。生産現場での「カイゼン」は一例である。他方、消費者ニーズに合った魅力的な新製品や新サービスを開発し、その生産・販売が増加すれば、付加価値の増大につながる。

ここで、誤解されがちな点をいくつか挙げたい。

・同じ製品やサービスが高く売れるようになれば、生産性は上昇する。

付加価値は実質GDPと同様、価格変化の影響を取り除いて測るので、単に価格が上昇した部分は差し引かれ、実質的な付加価値の増加にはならない。

・同じ人数が同じ時間働いて生産性を上げるには、製品やサービスの生産量を増やすしかない。

製品やサービスの質の向上も生産性上昇になる。例えば、パソコンやデジカメの性能向上は著しい。新型製品の販売価格が旧型と同じでも、性能が向上していれば価格低下とみなされ、実質的な付加価値は増加するからである。医療における生存率の上昇、教育による学力の改善などサービスの質の向上も、計測が難しくGDPには十分反映されていないが、本来は実質的な付加価値の増加、生産性上昇を意味する。

・機械などの設備投資を促進すれば、労働生産性はいくらでも上げられる。

設備投資は、資本コストを上回る投資収益率の実現を前提に行われる。労働投入の増加や生産性上昇がなければ投資収益率は高まらないので、そもそも設備投資を増やす余地は限られる。

・日本は生産性の停滞が続いている。

ここ数年間の日本の労働生産性上昇率は、景気回復による一時的要因もあるが、年率1.0%と先進7力国の中で最も高く、米国(0.4%)や英国(0.1%)を大幅に上回っている。

経済の好循環を実現するための賃金の引き上げや、「働き方改革」も課題になっているが、これらも生産性と関係がある。

賃金や労働時間と生産性はどう関係する?

生産性が高いほど賃金が高いという関係は、各国間でも企業間でもはっきり見られる。個々の労働者でも同様で、賃金は近似的にその人の生産性を反映する。利益を削って賃上げすることが一時的には可能かもしれないが、競争力が失われ企業の存続にも影響するため、賃金を持続的に引き上げようとすれば生産性上昇が必要になる。

相対的に低賃金の労働者の処遇改善のためには、教育・訓練を通じてその人の生産性自体を高める対策が不可欠である。

長時間労働が疲労度を高め、生産性にマイナス効果を持つとする研究は多く、過度な残業の抑制は時間当たり生産性を高める可能性が高い。また、労働時間を短縮したり、働き方を柔軟にすることで、長い目で見ると仕事のやり方が効率化したり、良いアイデアが出るようになって、生産性が高まる可能性もある。

ただし、短期的には生産性上昇のプラス効果が、労働投入量減少のマイナス効果を上回ると期待するのは難しい。

生産性革命は実現可能なのか?

生産性を高める政策としては、研究開発の活発化、労働者のスキル向上、規制改革を通じた競争の促進などがある。人工知能・ロボットをはじめイノベーションとその普及は、将来、生産性を飛躍的に高める可能性がある。人材の質の向上が有効なのも間違いない。

しかし、これら供給側の政策が効果を発揮するには時間がかかるため、すぐに目に見える形での成果を期待するのは無理がある。

留意すべきは、生産性を大幅に高めようとすれば、現存する企業への支援策というタイプの政策を超えて、短期的には痛みを伴う制度改革に踏み込む必要があることである。

規制改革を通じて競争を活発化する政策は、全ての企業にメリットをもたらすわけではないが、低生産性企業の退出、高生産性企業のシェア拡大といった新陳代謝を通じて、産業全体の生産性を高める。例えば、職業資格制度をはじめ社会的規制の多くは、安心・安全を確保する上で有用な制度ではあるが、参入・退出や競争制限という副作用を伴うこともあり、過剰な規制を改めることが必要になる。

また、地域振興、弱者保護など別の目的で行われている政策が、生産性にマイナスの影響を持つ場合もある。例えば、生産性向上の焦点となっているサービス産業は、集積のメリットが大きく大都市ほど生産性が高いから、地域振興政策のやり方を間違えば大都市の活力を削ぎ、経済全体の生産性を引き下げかねない。

これらの課題に対して、生産性向上という視点から取り組むことは、利害や価値観の対立をはらむこともあって政治的には好まれないが、仮に生産性改革を本当に実現しようとするならば今後避けて通れない。

『週刊エコノミスト』2017年10月24日号に掲載