2019年4月の労働基準法改正で時間外労働の上限規制が設定された。本稿ではまず法改正以降、長時間労働がどの程度是正されてきたかを概観し、昨今話題のいわゆる「2024年問題」について考えたい。

19年の労基法改正では、労働者の時間外労働は臨時的な特別な事情がある場合でも年間720時間を超えてはならないとする規制が設けられた(中小企業は20年以降)。この上限を単純に12カ月×4週で割ると週15時間となり、所定内労働を40時間とすれば週55時間が一つの目安となる。

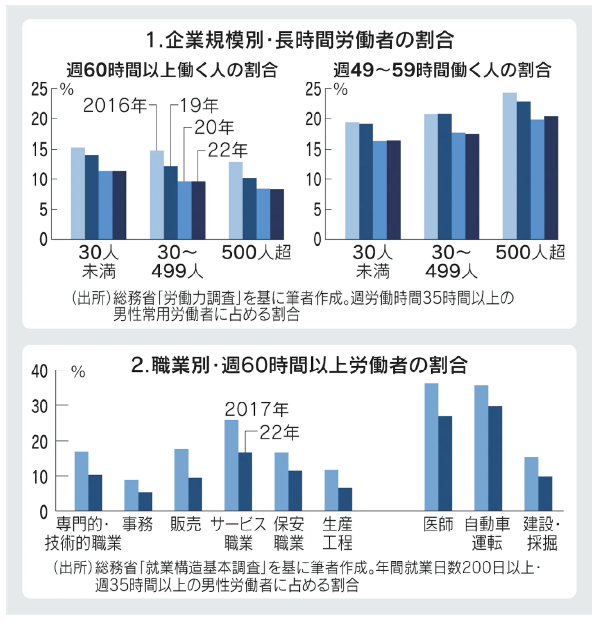

週により繁閑は異なるので、少し幅を持たせて週60時間以上の男性労働者比率を企業規模別にみたのが図1の左側だ。企業規模間で水準は違うが、16年の働き方改革開始から法改正後の19年、20年と低下を続け、その後22年は横ばいになっている。図1の右側に示した週49〜59時間働く労働者比率も16年から20年にかけて低下し、その後横ばいである。企業規模で比較すると、大企業は60時間未満ぎりぎりに抑える傾向がみてとれ、規制の天井に張りついているとも解釈できる。

図にはないが21年も20年および22年とほぼ同じ水準で、多様な働き方が普及したコロナ禍でも長時間労働のさらなる是正は進まなかったといえる。総合すると、60時間以上の長時間労働は減少傾向にあり労基法改正に一定の効果が認められるが、法改正後5年目になっても依然として1日2時間以上の時間外労働をする者が3割近く存在し、働き方改革は道半ばといえる。

この時間外規制を巡り、「2024年問題」が連日話題となっている。19年の法改正で医師・自動車運転従事者・建設業等は業務の特殊性や取引慣行に課題があることを理由に、時間外規制の適用から除外されていた。2024年問題とは、規制適用を猶予されていた事業・職種が24年4月から規制対象となることで、社会に様々な影響が生じる可能性を懸念した用語だ。

◆◆◆

これらの事業・職種はいずれも深刻な人手不足が続いている。厳格な時間規制が始まり、既存の業務量をカバーできるだけの人員が十分に確保できなければ、倒産や廃業に追い込まれる企業が増加し、われわれの生活基盤である重要な社会インフラにも多大な影響が生じうる。23年7月には25年開催の国際博覧会(大阪・関西万博)の運営幹部が、建設業界に対する時間外規制を万博工事には適用しないよう政府側に要請したことが大きな話題となった。

他の職種に比べ、24年に対象となるこれらの職種はどの程度長時間労働をしているか。図2の左側では、大分類の6職種の60時間以上比率を17年と22年の2時点で比較した。どの職種も5年間で長時間労働者の割合は低下傾向にあるが、水準は職種により大きく異なる。事務職は22年時点で5%まで低下した一方、サービス職業従事者は約17%が60時間以上働いている。

図2の右側には、2024年問題の対象である医師、自動車運転従事者、建設・採掘従事者(建設業)の3職種を示した。3職種ともに5年間で60時間以上の比率は低下しており、猶予期間中も長時間労働是正に使用者側が努力してきた様子がうかがえる。しかし22年時点でも医師の27%、自動車運転従事者の30%、建設・採掘従事者の10%が週60時間以上働いている。週70時間以上働く労働者は医師で14%、自動車運転従事者で11%にのぼる。

ちなみに24年から適用の時間外規制では、建設業は既に規制対象の一般労働者と同様に年720時間が上限となる。だが医師と自動車運転従事者は24年以降も時間外労働上限は年960時間となっている。つまり2職種は24年以降も、その他の労働者よりも高い上限の下での規制適用となる。

さらに医師は、地域医療の確保や技能習得のための特例として病院が申請・許可されれば、時間外上限が年1860時間となる。単純に12カ月で割ると1カ月あたり155時間で、いわゆる「過労死ライン」と呼ばれる月間時間外労働80時間をはるかに上回る。

特例措置適用の間も労働時間縮減に向け、他職種へのタスクシフト、ナース・プラクティショナー(診療看護師)など新規職種の導入、地域医療機関の集約など、検討中の改革を急ピッチで進めていくべきだ。

医師については、専門性や収入から考えて裁量労働制や高度プロフェッショナル制にすべきだとの意見もある。だが厚生労働省「裁量労働制実態調査」のデータを用いた分析では、業務遂行における本人の裁量次第で労働時間の長さや心身の健康への影響が異なることが明らかとなった。応召義務がある医師は、本人の裁量の余地が乏しい場合も多い。裁量的な制度の適用の可否は、本人の裁量で働き方の調整が可能かどうかで判断することが重要だ。

◆◆◆

23年7月の有効求人倍率(パート除く常用)は一般事務の0.32倍に比べ、自動車運転は2.72倍、建設・採掘従事者は5.89倍、医師は3.03倍と、2024年問題の対象職種は慢性的な人手不足状態にある。

自動車運転や建設業務は高齢化が著しいことも大きな課題だ。厚労省「賃金センサス」によれば、男性労働者に占める45歳未満の割合(22年)は50%だが、トラック運転者の同比率は12年の46%から22年には27%まで低下した。物流・建設業界では若手が集まらない中で、24年に規制が厳しくなれば既存の人員では業務が回らなくなるだけでなく、時間外手当の減少で離職が加速すれば人手不足は一層深刻化しかねない。

だが本来、人手不足の解消は賃金を通じて進められるべきだ。過去10年で宅配料は17%ほど値上がりし、この間トラック運転者の35〜39歳の平均時給は9%上昇したが、その賃金水準は同年齢の全職種平均より20%低い。長時間労働かつ低賃金が続く限り、若い担い手が現れないのは当然だ。

この30年、日本企業は消費者離れを恐れて思い切った値上げができず、賃上げもしにくい状態が続いた。そして賃金や価格が上がらないことを前提に、労働者が長時間労働をすることで良質なサービスを提供するという過当競争を繰り返してきた。長引く円安でインフレへの関心も高いが、長期間マイルドなデフレが続いた日本では、価格が上がることを許さない風潮はいまだに残っている。しかし労働者の高齢化が一層進む中で、為せば成るという発想で走り続けるビジネスモデルは限界が来ている。

過労に起因する医療・交通・建設事故が起きれば多くの人が犠牲になる。人繰りがつかず物流や建設、医療などの重要な生活基盤が損なわれれば、コストを負うのは日本国民だ。良質なサービスを享受するには相応の対価が支払われるべきであり、そのための値上げと賃上げは不可欠という発想の転換が必要だ。既に業務効率化や情報技術を利用した省人化など様々な取り組みが検討されているが、並行して社会全体で価格と賃金に対する意識を変えていくことが求められる。

2023年9月22日 日本経済新聞「経済教室」に掲載