税や社会保険料負担の増加を避けるために既婚女性が年収を一定以下に抑える「年収の壁」問題が改めて注目を集めている。何十年も前から指摘されてきた問題だが、2023年初の首相の施政方針演説で言及されて以来、マスコミに採り上げられる機会が増え、秋に政府が「年収の壁・支援強化パッケージ」を打ち出して以降はさらに関心が高まっている。

筆者は、筑波大学の深井太洋氏との共同研究で、市町村の持つ個人住民税の課税記録と住民登録の情報を接合した行政業務データを用いて、就労調整の実態を分析した。データは分析に必要な条件を満たす16自治体のもので全国平均とは見なせないが、住民税の課税対象とならない低収入の個人も含む全住民の正確な給与収入がわかるという利点がある。

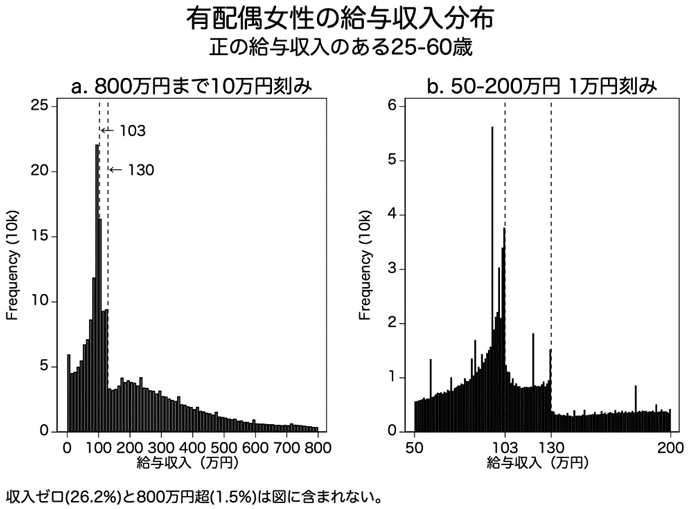

配偶者のいる25~60歳の女性の給与収入においては、税制上の扶養家族から外れて所得税の課税対象となる103万円と、社会保険の扶養から外れて国民年金・国民健康保険への加入が必要となる130万円が主な「年収の壁」であることが下図からもわかる。

しかし、年収が103万円を超えた場合に発生する追加的な税負担は、超過分の5%にすぎない。100万円を超えたときにかかる住民税は、均等割と所得割を合わせても時給1000円の人が5時間×2日程度働けば挽回できる金額で、「働き損」というほどのものだとは考えにくい。

それでも多くの人が103万円以下に調整する理由としては、夫の勤め先から出る配偶者手当の所得制限や、少額でも税金がかかること自体に対する拒否感、制度が複雑なのでよく目にする「103万円」に合わせた可能性などが考えられるが、正直なところはっきりしない。

壁を越えた際の負担が実際に大きいのは130万円の壁だ。厚生年金加入者(つまりサラリーマン)の配偶者で年収130万円以下であれば、年金は第3号被保険者、健康保険は配偶者の加入する健康保険に扶養家族として加入でき、いずれも追加的な保険料を払う必要がない。だが130万円を超えると国民年金保険料と国民健康保険料合計約30万円を払わなければならず、これは確かに「働き損」といわれても仕方ないだろう。

結婚・出産前後の変化

筆者らは同一人物を複数年追跡できるパネルデータを活用して、結婚・出産前後の変化や、子どもの年齢による変化の分析も行った。やはり結婚や第1子出産を機にフルタイムと思われる水準から扶養の範囲内に年収が下がる人は相当数おり、結婚前年や出産前年の年収が低いほど扶養に入りやすい。

また、末子の年齢別に見ていくと、幼稚園に入る3歳ごろから103万円と130万円の壁が現れ、子どもが成長するにつれて労働供給自体は増えていくものの年収の壁は存在し続ける。出産を機にフルタイムの仕事を辞めた人が、子どもが幼稚園や小学校に入るタイミングでパートを始めるが、その多くが扶養の範囲にとどまるというパターンが見えてくる。

17〜21年の変化を見ると、配偶者の扶養に入っていた人が扶養の範囲を超えて働くようになる割合は小さい。17年に年収が130万円以下だった人のうち、21年までに130万円を超えた人は14.4%しかいない。さらに、17年に年収130万円以下だったが21年に130万円を超えた人たちのうち約半数は、21年の年収が200万円以下だった。パートのまま労働時間を増やしたケースが多いことがわかる。

一方、17年時点で年収130万円超だった既婚女性の85.9%は21年も130万円超だった。彼女らの21年の年収の中央値は約330万円だ。出産前の年収が高いほど出産後扶養に入らない場合が多いことと併せると、正社員として働き続けるキャリア女性と、出産退職後扶養の範囲にとどまる層の二極化が示唆される。

「年収の壁」の存在が既婚女性の労働供給を抑制しているであろうことは間違いないが、仮に「働き損」の原因である社会保険料負担がなかった場合に、どれだけ多く働くようになるのかは、筆者らの分析手法ではシミュレーションできない。分析結果から推測すると、年収の壁がなくなっても、一度出産退職してしまうとパートの仕事しかない、という状況はすぐには解消しなさそうだ。

時間をかけて制度改革を

23年に入ってからはとくに、年収の壁の原因として社会保険制度に関する議論が増えている。問題を根本的に解消するには、勤め先を通じて社会保険に加入している人の扶養家族は社会保険料を免除されるという仕組み自体を変えなければならない。扶養家族の所得の上限を定めれば必然的にそこが壁になるからだ。

筆者は、扶養してくれる家族の有無によって負担が変わることのほうが、年収の壁よりも問題だと思う。年収130万円以下でも厚生年金に加入する配偶者がいなければ、第1号被保険者として国民年金保険料を納めねばならないのだ。第1号と第3号では将来もらえる年金額は変わらないのに、フルタイムで働く配偶者のいる第3号のほうが社会保険料負担は少ない。経済的により安定している側の負担が少ないのはおかしい。

制度変更に伴う一切の摩擦を無視できるならば、社会保険の加入条件を満たさない人は全員国民年金、国民健康保険に入る形に変えていくことが、長期的には望ましいと思う。例えば子どもなど、自分で保険料を負担できない理由がある人は、年齢など本人の属性を基準に保険料免除を行えばよい。

とはいえ、社会保険制度を大幅に変えるのは簡単ではない。既存の制度を前提に人生設計してきた人たちのはしごを外すようなことを極力避けるために、時間をかけて少しずつ変えていく必要がある。そして、どれほど丁寧に移行措置を設計しても、どこかの段階で既存の制度と比べると損をする人が出てくることは避けられない。

こうした政治的な難しさによって、今まで問題が先送りされてきのだろう。片働き専業主婦世帯を念頭に置いた旧制度の改革は、性役割規範とも関係するだけに、ともすると主観的・イデオロギー的な議論になりがちだ。24年こそ、客観的なデータに基づく冷静な議論が進展することを期待したい。

(本稿の参考文献等は、近藤絢子・深井太洋「市町村税務データを用いた既婚女性の就労調整の分析」RIETI Discussion Paper 23-J-049 https://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/23j049.htmlをご参照ください。)

週刊東洋経済 2023年12月23-30日号に掲載