国が都道府県ごとに定める地域別最低賃金(全国加重平均)は4年連続で過去最大の引き上げ額を記録し、2024年度は時給1055円となった。石破茂首相が20年代中に1500円達成を目指すと表明しており、大幅引き上げは今後も続くと予想される。この動きに対して、経団連の十倉雅和会長は24年12月の記者会見で「劇薬に相当する」との見解を示している。

本稿は最低賃金上昇のコストを負担するのは誰かという点に焦点を当て、国内外の実証研究を紹介する。コスト負担の主体として考えられるのは労働者、企業、消費者、サプライヤー(仕入れ先)の4者である。

労働者の生産性が上がらず、最低賃金だけが引き上げられると、そのコストは(1)雇用減少という形で労働者が負担(2)企業の市場退出や収益低下といった形で企業が負担(3)財の価格上昇を通じて消費者が負担(4)家賃、中間財・サービス価格などの投入価格引き下げを通じてサプライヤーが負担――のいずれか、もしくはいくつかが同時に起きる。

一般的に最低賃金を上げることには労働者が賛成し、使用者(企業)が反対する。しかし経済理論によると使用者が全てのコストを負担するわけではない。企業と労働者がそれぞれコストをどれだけ負担するかは、労働市場の需要と供給の弾力性により決まる。

また製品価格への上乗せや中間財価格の引き下げができるかどうかも、それぞれの市場の需要と供給の弾力性により決まる。最低賃金が上がった結果、失業者が大幅に増えるとしたら最低賃金上昇に反対すべきは労働者である。製品・サービス価格が大幅に上昇するとしたら、反対すべきは消費者であるかもしれない。

◆◆◆

まず、(1)コストの労働者負担に関する研究からみてみよう。新古典派の経済理論では、競争的な市場において競争水準を上回る最低賃金の設定は雇用を減少させる。日本の既存研究を対象にしたメタ分析によると、最低賃金の引き上げは雇用の伸びを減少させた。

しかし、最低賃金の上昇が雇用に負の影響は与えないという実証研究も多々ある。理由として近年、労働市場における不完全競争モデルが注目されている。

このモデルでは、労働市場が買い手独占(企業が労働市場で支配力を持つ企業城下町のような状況)で企業が競争的市場よりも低い賃金を払っている場合、最低賃金上昇は労働供給を増加させて雇用にプラスに働くケースがある。

米国の研究では、最低賃金が上昇すると競争的な労働市場では雇用が減少し、買い手独占的な労働市場では雇用が増加する。筆者らの分析によると日本では最低賃金が上がると雇用は減少し、減少幅はより競争的な労働市場で大きくなる。

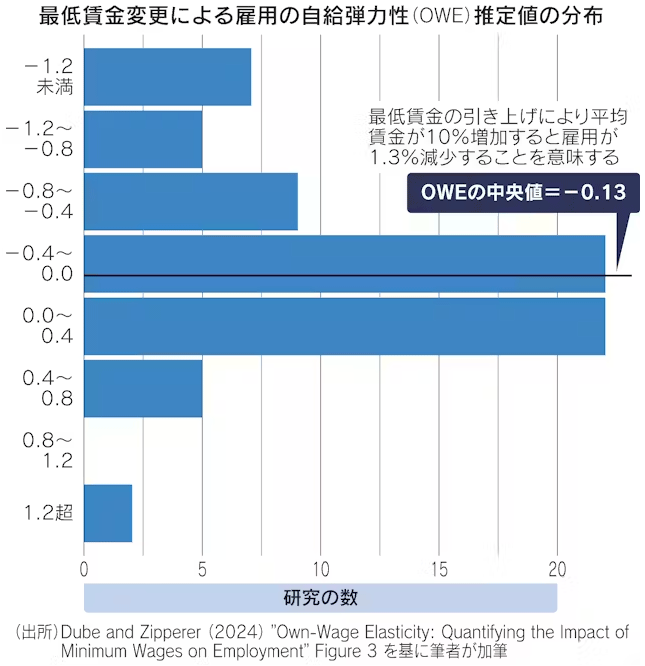

仮に雇用が減少しても、賃金増加がそれを上回れば労働者の厚生は向上する。米マサチューセッツ大のアリンドラジット・デュベ教授と米経済政策研究所のベン・ジッペラー氏は24年の論文で、最低賃金の変更による雇用の自給弾力性( own-wage elasticity=OWE)に関する過去の研究を対象に分析を行った。

OWEとは最低賃金変更による雇用への影響を、賃金への影響で標準化した尺度である。OWEがマイナス1の時、最低賃金の引き上げによる低賃金労働者の所得増加は雇用減少と完全に相殺する。マイナス1より大きくなるほど、所得増加効果が雇用減少効果を上回ることになる。

図は学術誌で発表された72の研究のOWE推定値の分布を示す。過去30年間に発表された欧米の最低賃金に関する研究が対象で、日本は含まない。OWEはマイナス2.3〜プラス1.7とばらつきがある。中央値はマイナス0.13で、全体的には最低賃金政策は低賃金労働者の賃金を雇用減少以上に引き上げている。

次に、(2)コストの企業負担に関する研究を紹介する。最低賃金の上昇で企業経営が成り立たなくなるという懸念は大きい。実際に多くの研究が最低賃金の引き上げ後、影響を受けた企業がより速く市場から退出することを示している。消費者の評価が低いレストランの退出率が上昇するという研究もある。これは非効率な企業が市場から退出するクレンジング(浄化)効果と解釈できる。

しかし非効率な企業が退出しても労働者がより生産性の高い企業に移動する場合、社会全体の生産性は向上する。ドイツの研究によると、最低賃金の上昇は低賃金労働者を小規模事業所から大規模事業所へ、低賃金労働から高賃金労働へ、生産性の低い事業所から高い事業所へ再配置した。

一方で多くの研究は、最低賃金の上昇で企業利益が減少するという証拠を示している。労務コストの上昇が社会保険費用や従業員の教育訓練費用の削減につながるという指摘もある。

(3)コストの消費者負担に関してはどうか。欧米の研究は小売業・飲食店・生活関連サービス業では、企業は労働コスト上昇分を財・サービス単価の上昇にほぼ転嫁していることを示す。

一方で、国際競争に直面している貿易財産業では価格転嫁が難しいため雇用への影響が大きい。最低賃金上昇を価格転嫁できるかどうかは、川下の財市場の競争度合いに左右される。一般的には非貿易財で価格転嫁が行われやすく、貿易財では価格転嫁が難しい。

最後に(4)サプライヤーによるコスト負担をみる。労働コスト上昇は川下の顧客だけでなく、川上のサプライヤーに転嫁される可能性もある。企業の経費の30〜75%が中間財・サービス購入に充てられているためこのチャネルは重要であるが、研究の蓄積は少ない。

ハンガリーの研究によると、最低賃金上昇によって短期的には企業の原材料支出が増加したが、中期的には影響が小さい。この結果は、サプライヤーが主要な調整マージンとはならないことを示唆している。

◆◆◆

今後、最低賃金が上昇することが予想される中、政労使に求められることは2点ある。

1点目は、最低賃金上昇のコストを企業・労働者・消費者が広く分担していくことである。そのためには、受けたサービスや労働の対価をきちんと払うという意識を各当事者が持つことが必要である。

サービスが良く低価格で知られる人気のホテルが、転職サイトでは「従業員のやりがい搾取」と低評価だったりする。労働者にきちんと対価が支払われないビジネスは持続可能ではない。

また価格の裏に良質なサービスを支える労働者がいることを、企業が消費者に伝えることも重要だ。我々は、消費者であるとともに労働者でもある。

2点目は、賃金には限界生産性が反映されるということを労働者が改めて認識することである。賃金に見合う生産性を発揮できなければ失業の恐れがあることを意識し、自己投資に励むとともに、人的資本投資に力を入れる企業を勤務先に選ぶことが重要となる。

2025年1月24日 日本経済新聞「経済教室」に掲載