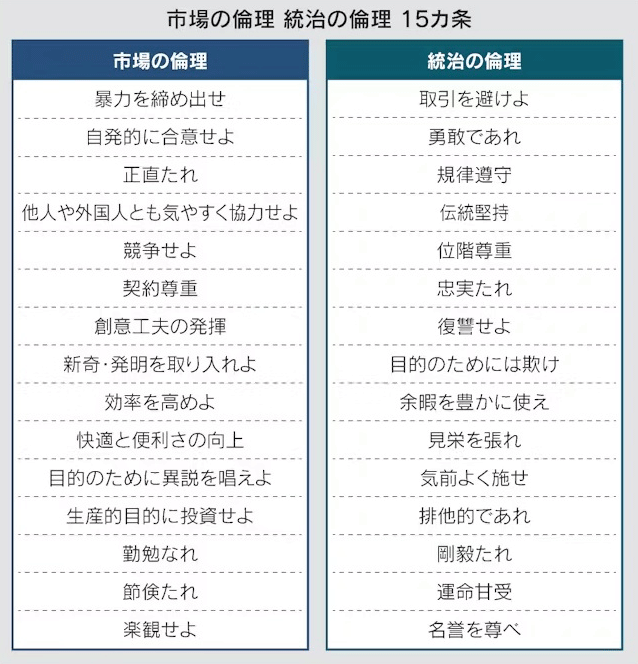

従来の常識を超えた米国トランプ政権の介入主義的な経済政策を、自由主義の変容という観点から論じていきたい。政府による市場への介入について、倫理的な側面から疑問を投げかけるのが、在野の都市経済学者ジェイン・ジェイコブズの「市場の倫理 統治の倫理」(1992)の議論である。同名の著書は、商取引など市場活動の行動規範と、国家や共同体の統治活動の行動規範は全く異なると指摘している。

商人などの行動規範と、国家や共同体の統治者の行動規範が異なるということは、古くはプラトンの「国家」でも論じられている。ジェイコブズによると、市場の倫理と統治の倫理は、まったく異なるだけではなく、2種類の行動規範は互いに相矛盾するので、統治の倫理を市場活動に適用するなど用途を混合すると、人間の活動に大きな腐敗と機能不全が起きる。

◆◆◆

国家や共同体の統治活動においては「取引を避けよ」という行動規範が大原則となる。つまり、規制当局が規制対象の企業と「取引」をして規制に手心を加えれば、それは贈収賄の汚職として糾弾される。統治者は、職務において厳に取引を避けなければならない。

一方、市場の活動では、「取引をせよ」というのが積極的な行動規範となる。また、市場参加者にとって「正直たれ」という規範は取引を成立させるために絶対に守るべき重要な原則で、それが破られれば詐欺として糾弾される。ただし統治活動では国益のための嘘は、ときに称賛される。

市場の倫理とは、公共空間における経済活動のように、取引によって全員が利得を得るようなプラスサムの状況で使われるべき行動規範であり、統治の倫理とは、家族や組織内での資源の分配のように、ゼロサムの状況で行動を律する規範であるといえる。

市場の倫理を統治活動で使わないこと、そして、統治の倫理を市場活動で使わないこと、というように「境界線を間違えないこと」が、人間の社会が健全に回っていくために必要だとジェイコブズは言う。

市場の倫理とは、すなわちリベラリズムの価値観や行動規範である、と言えば、これがトランプ政権の介入主義とどう関連するかが分かりやすくなる。統治の倫理とは、共同体(家族や地域コミュニティー)の価値観である。近年、特に冷戦後のリベラリズムの運動とは、「市場の倫理」の適用領域を押し広げる運動だった。これまで市場の倫理を家庭などの共同体の領域に押し広げ、「統治の倫理」の領域を侵食してきた。

一方、リベラルな市場秩序は、それ自体としては所得格差の拡大を防げず、リベラルな政治は格差是正のための効果的な再分配も実現できなかった。そうした状況に対する反発がトランプ政権など欧米のポピュリズムであろう。

トランプ大統領の介入政策は、リベラリズムによって拡大した「市場の倫理」の領域に、伝統的な「統治の倫理」を復活させて押し返そうとする行動だといえる。20世紀前半の全体主義や共産主義の運動も、「市場の倫理」の領域を押し戻して「統治の倫理」の領域を再拡大しようとする運動だったとも解釈できる。ポピュリズムと全体主義の親和性は、こうした共通性からも理解できる。

自由主義を擁護したフリードリヒ・ハイエクは人々の共同体への郷愁を「部族社会の残滓(ざんし)」と呼び、その一掃を是とするような論調で共産主義や全体主義を挑発した。ハイエクは共同体的心性は人間に生来備わった性質で、いくら攻撃しても壊れないと思っていたのかもしれない。

これまでの自由主義は、市場倫理の領域の拡大を目指し、統治倫理の領域の縮小を当然視し過ぎたのではないか。トランプ政権や欧州のポピュリズムのブームを経て両者のリバランスが起きるのかもしれない。現代の米国で群生する右派的な思想はそうした可能性を示唆している。

政治学者の井上弘貴神戸大学教授の著書によると、米国の著名な起業家・投資家のピーター・ティール氏は、テクノリバタリアンやテック右派と分類される。テクノロジーの将来には楽観的で、テクノロジーの進歩を制限なしに追求するリバタリアン的自由を求める一方で、新しいテクノロジーを生み出す会社(仲間、共同体)は封建君主制に近い、とも述べている。

ティール氏の思想のカギは、未来への楽観論だが、それは主体的に選択されるべき規範である。人類の将来に楽観(テクノロジーの無限の進歩、テイクオフ)と悲観(破局、絶滅)という2つしかないとすれば、「テイクオフを実現するためにいま行動すること」を選ぶべきだ、とする。これは自由主義の規範である。

ちなみに「楽観せよ」はジェイコブズの「市場の倫理」の1項目でもある。ティール氏は、未来を楽観することにより、「新しいものを生み出す一度限りの方法を見つけ(中略)より良い未来を創る」ためにいま行動するべきだという。

未来を悲観すると、世界はゼロサムに見えてくるので、「統治の倫理」を様々な領域に拡張しようとするポピュリズム運動がまん延しやすくなる。一方、未来への楽観論に立てば、世界の未来はプラスサムに見えてくる。その結果、市場の倫理=自由主義の拡大が促されるだろう。

一般的に米国人は未来への底抜けの楽観を持っている。そして、それは主体的に意志され選択された楽観である。米国人のマインドセットの根底にこの強固な楽観がある限り、米国が育んできた自由主義は生き続けると期待できる。

ただティール説は一筋縄ではいかない。自由な創業者の夢を実現するには1人では不可能であり、チームを作る必要がある。そのチームのガバナンス構造は君主制に近い、というのがティール氏の特異な感覚なのである。市場倫理と統治倫理のリバランスについて、ティール氏の思想はなんらかのヒントを与えるものかもしれない。

◆◆◆

古典的な自由主義を唱道しつづけたハイエクも、晩年の議会改革論において共同体的倫理の必要性を示唆する議論をしている。ハイエクは上下二院制を提案し、上院は、世代別の代表による賢人会議とすることを提案した。世代別代表については、世代ごとのロータリークラブのような親睦組織(共同体)を形成し、その親睦組織から代表者を推薦することを構想した。

世代別の共同体を形成し、そこから賢人会議の代表を送るという考えは、現実的かどうかはともかく、自由主義の倫理(市場倫理)を共同体の倫理(統治倫理)で補完するひとつの有効な仕組みと言える。

今後の様々な試行錯誤により、市場の倫理と統治の倫理の配置を新たにするポストリベラルな自由主義を確立することが、これからの世界の大きな課題ではないだろうか。

2025年10月14日 日本経済新聞「経済教室」に掲載