今回は、持続的な経済成長のためのマクロ的な枠組み(フレームワーク)について考えたい。最近、「持続的な経済成長を実現するために、物価を上回る賃上げを目指すべきだ」という声が大きいが、これでは原因と結果が逆だ。実質的な意味で経済成長が続く(経済の総生産量が大きくなる)から、物価を上回る賃上げが可能になるのだ。

もし経済規模を示す国内総生産(GDP)が増える前に「物価を上回る賃上げ」をすれば、企業の利潤が減り、投資が減るので、経済はますます成長しなくなる。したがって先に経済成長が実現する必要がある。

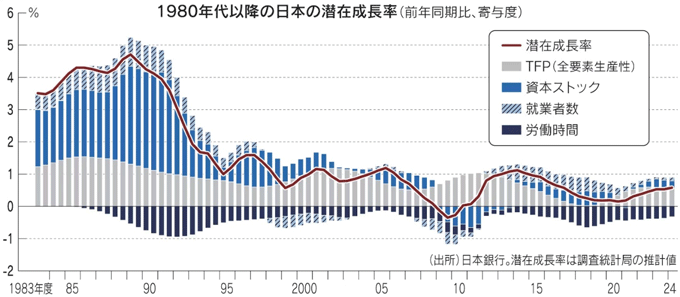

これを成長会計の枠組みで考えると、「GDPが増える」とは、労働投入、資本投入、TFP(全要素生産性)のどれかが継続的に増えることを意味する。

まず労働投入だが、日本は人口減少社会なので労働投入は自然に減っていく。移民を含め外国人労働者の扱いは大きな課題だが、増加が進まないとすると、当然、労働力は増えない。

次にTFPである。設備投資にゆがみのない定常成長経路では、労働投入が減少するならTFPの増加が唯一の成長のエンジンとなる。日本のTFPの水準は米国より2割ほど低いが、その成長率は欧米諸国と比べて取り立てて低いというわけではない。

◆◆◆

問題が大きいのは資本投入の部分だ。日本の潜在成長率(総供給能力の伸び率)と関連指標を分析すると、2000年代以降は資本投入が非常に小さくなっている。日本銀行の福永一郎氏らの24年の論文がわかりやすい(図参照)。

ここでは、国内の設備投資の低迷によって資本ストックの設置が停滞しているために、生産活動への資本投入が増えないことを示している。言い換えると、企業が投資ではなく貯蓄超過主体になっている。

IS(投資と貯蓄)バランス論が示す通り、家計・企業・政府・海外の各部門の貯蓄超過と貯蓄不足は、差し引きゼロになる。つまり、企業部門の貯蓄超過が大きくなると、それだけ他の部門が貯蓄不足になる。近年、政府が貯蓄不足(財政赤字が大きい状態)になっていることは、企業部門の貯蓄超過を反映しているとも解釈できる。

潜在成長率が高まらない要因が企業の投資不足(生産性上昇に見合わない過少投資状態)にあるという考え方では、成長実現のためには企業の投資を増やすことが重要である。企業が投資を増やして貯蓄超過主体から投資超過主体に変わるのは、ISバランスで考えると、政府が財政赤字を減らして貯蓄超過主体に変貌することを意味する。

結局、持続的な成長を目指すということは、「企業の投資が増えて政府赤字が減る」未来を目指すということである。

では、どのような政策なら企業の投資を中長期的に増やせるのか。政府内には、「財政があまりにも社会保障に配分されすぎていて、成長投資への配分が少なすぎる」という問題意識がある。財政で企業投資を中長期的に誘発するには、直接的には、補助金による投資支援がある。これは企業活動に正の外部性があれば正当化される。しかし、モラルハザードや腐敗を引き起こさないかという組織運営上の根深い問題がある。

中長期的に企業投資を促す手法として公正かつ効果的なのは、公教育や大学・大学院の研究支援ではないか。教育・研究への公的投資によって人的資本の水準を高め、イノベーション(技術革新)を誘発し、中長期的な企業の設備投資の増加につなげていく道筋が望ましい。

企業の投資を萎縮させ、経済成長を阻害する要因の一つは、企業をとりまく環境、すなわち政策や制度の不確実性である。森川正之・一橋大学特任教授の16年の研究によると、企業経営者が中期的な不確実性を感じている政策や制度の分野は、「社会保障」(39%)、「財政支出」(26%)、「通商政策」(23%)、「税制」(21%)が上位を占めた。

さらに不確実性に深く関連するのが金利の動向である。この先、インフレが2%で定着し、経済成長率が1.2%程度(内閣府の60年度までの試算における成長移行ケース)になるとしよう。金利が成長率と同程度だと仮定すると、名目長期金利は、足し合わせた3%以上になるはずだ。

しかし現在の市場関係者の大半は、長期金利は上がっても1〜2%程度までと考えているとされる。市場の認識と、定常成長経路で想定される金利水準との間に大きなギャップがある。

高めのインフレが定着すれば税収も増える。公的債務への影響は様々あるが、いずれにせよ、政府債務とインフレと金利の将来の推移について、整合的なビジョンを描くべきだろう。財政の不確実性を軽減して企業の投資意欲を高めるためにも、政府・日銀・市場の関係者の間でそのようなビジョンを共有するべきではないか。

◆◆◆

投資を阻害する大きな不確実性は財政や社会保障にとどまらず、政治的なものもある。トランプ米大統領の2期目を迎え、世界の先行きは混沌としている。民主主義の危機といわれるが、根底にあるのは自由な市場経済システムへの反発であり、正確には「自由主義の危機」と認識すべきだ。

いま起きている欧米でのポピュリズムの伸長は、格差の拡大をもたらす資本主義のシステムは本質的に不正な存在である、という反発が引き起こしているといえるのではないか。

これは、フリードリヒ・ハイエクが論じたように、非人格的な存在である「市場」に我々の運命が決められることを公正だと納得できない、という人間の本性に関係している。人間は自身の困難について、「誰か」に責任を持ってほしいと望むものだ。だから格差と不確実性が高まる時代には、強いリーダーによる権威主義的な政治を支持するポピュリズムが広がる。

しかし権威主義や独裁的な政治は、人々を恐怖で抑圧し、縁故による不公正が広がり、結局はより不公正で格差の大きな社会になるということが、人類史の示した教訓だったはずだ。

小さな共同体なら、強い公正なリーダーによって皆が満足するよい統治を実現できるかもしれない。しかし互いに顔も知らない数百万〜数億人からなる大きな社会では、特定個人のリーダーが、すべての人にとって公正に社会を運営することなどできはしない。

市場という非人格的なシステムの中で、人々が自由に活動することによって起きる資源配分が、逆説的ではあるが、実はもっとも公正なものに近いといえる。これがハイエクの述べた自由な市場経済の意義だ。

もちろん、社会保障制度は市場の配分を是正して格差を和らげるために必要不可欠である。しかし、守るべき根本的な価値は、人々の自由な活動による資源配分の実現だ。この認識に到達できるかどうかが、現代の世界に問われている。

2025年2月11日 日本経済新聞「経済教室」に掲載