日銀は過去25年間の金融政策を振り返る多角的レビューを開始、2023年12月には非伝統的金融政策の効果と副作用を検証する、最初のワークショップを開催した。本稿では、自然利子率とインフレ期待という2つの面から非伝統的金融政策を振り返る。

非伝統的金融政策が必要になった理由として挙げられるのが、自然利子率(経済全体の需要と供給が一致する利子率)の低下だ。自然利子率がマイナスになると、名目金利をゼロにしても低インフレのままでは実質金利が高止まりして、自然利子率を実現できない。そこで金利以外の非伝統的金融政策(量的緩和や将来の金融緩和を約束するフォワードガイダンスなど)が試みられた。非伝統的政策は人々の「インフレ期待」を直接的に高める、と期待された。

自然利子率については、1990年代後半以降の日本では低下傾向にあるとする推計がある。98年に非伝統的金融政策を初めて主張した経済学者、ポール・クルーグマン氏も、日本の自然利子率はマイナスにまで低下していると指摘した。

自然利子率が低下する理由としては少子高齢化などがあるが、それらをまとめて「日本経済が将来は縮小するという長期期待があるから、自然利子率が下がっている」と論じた。そして、長期的に日本が衰退することを受け入れた上で、現在の需要不足を解消するためには、非伝統的金融政策が有効だと主張した。

◆◆◆

しかし自然利子率の低下が問題なのだとすれば、自然利子率を高める(長期的に成長率を高める)政策を行うほうが本筋だろう。自然利子率を高めることは金融政策ではできない。生産性を上昇させるためには、労働市場や金融市場などの構造改革を進めることが必要だからだ。これは「成長戦略」そのものである。

実際、13年1月22日に出された政府と日銀の共同声明でも、日銀の金融緩和とともに、政府が「成長力の強化に向けた取組を具体化し、これを強力に推進する」ことが明記された。しかし、それがどの程度効果を発揮したのかは甚だ心もとない。政府の取り組みの進捗を具体的に検証し、一層効果的なものにすることが今後の大きな課題である。

なお、財政支出を増やす積極財政も、一時的な景気刺激効果はあるが長期的に成長率や自然利子率を高めることはできない。逆に財政への将来不安を高め、成長率と自然利子率を低下させる危険もある。これは筆者と早稲田大学の上田晃三教授の22年の論文が指摘した通りである。つまり、成長のための構造改革を進めると同時に、共同声明に書かれた「持続可能な財政構造を確立するための取組」も進める必要があるのだ。

次に、インフレ期待を非伝統的金融政策でつくり出せるかという問題である。ゼロ金利下でもマネーの供給量を増やすとインフレになる、という非伝統的金融政策の主張を支えていたのが、「もし将来、マネーの供給が増えても物価が上がらなければ、将来の貨幣の価値についての横断性条件が満たされなくなる」というロジックである。

簡単にいうと、マネーが増えても物価が上がらないと一部の貨幣が使いみちのないまま余ってしまうが、貨幣を保有する人々が合理的ならそのようなマネーの「使い残し」は起きないはずだから、マネーの使い残しが起きないように物価が上がるはずだ、という理屈である。

この論法は非常に強力に見えるが、「遠い将来までマネーの供給が増える」という人々の長期期待を中銀がつくり出せることが前提になっている。一般の人々の「遠い将来についての長期期待」を、中銀が「いま現在の政策」によって操作できることになるのだが、はたしてそう言えるのか。

インフレ期待を理論的につくり出す上での困難として、中銀の約束実行を保証する装置(コミットメントデバイス)の不在と、時間不整合という2つの問題がある。たとえば日銀がいまマネーの供給を増やし、「インフレが定着するまでは決してマネーを減らさない」と宣言したとしても、金利は長年ゼロ近傍で動いていないので、人々の生活や企業の環境には影響しない。アナウンスメントがあっただけのことである。

これは、「インフレ率が上がれば日銀はマネーを減らすかもしれない」と一般の人々が考えるのを、いま現在の日銀の言葉だけで打ち消すのが非常に難しいからだ。遠い将来の約束(物価水準やマネーの量など)について、人々がそれを信じられるだけの根拠=保証装置は、身近な金利以外には存在しないからである。

次に、時間不整合の問題である。デフレのときにインフレ期待をつくるためには、「インフレになったあとも日銀が金融緩和を十分に長く続ける」と、人々に信じてもらう必要がある。しかしいったんインフレが起きれば、常識的にはインフレが高まり過ぎないようにしたいので、日銀は早め早めのタイミングで金融を引き締めたくなるはずだ。

つまり、デフレのときに日銀にとって最適な行動は「将来、インフレになっても金融緩和を長く続ける」という約束をすることだが、いったんインフレが実現してしまえば、日銀には約束をほごにして早く金融引き締めに転じたいという強い動機が生じる、と人々は考える。日銀にとって事前の最適な約束を守ることは、事後的には最適な行動にはならない。事前と事後の不整合という意味で時間不整合なのである。

時間不整合の状況では、「インフレになったあとも金融緩和を続ける」という約束は、事後的にほごにされる可能性が高い。人々はそう考え、中銀の約束を信用しなくなる。長く金融緩和を約束していた欧米の中銀が、22年以降のインフレの高進に対応して急速かつ大幅な利上げにかじを切ったことも、金融政策の素人からみれば時間不整合が現実化した典型例に見える。この経験で、中銀のコミットメントへの信頼は一層弱まったのではないか。

◆◆◆

コミットメントデバイスの不在と時間不整合の問題という二重苦のもとでは、「インフレになっても金融緩和を続ける」という当局の約束は信頼されにくい。よって、「遠い将来についての一般の人々の期待を政策当局が決めることができ、それによってインフレが起きる」と言うのは理論としてかなり無理がある。

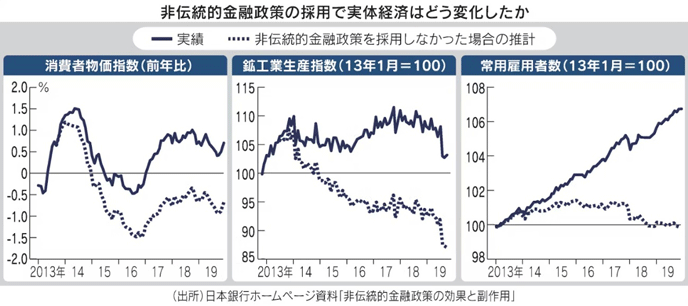

もちろん、当局が強い決意を示すことで人々の期待に影響を与える「心理的効果」は十分にあり得るし、現実に非伝統的金融政策には経済や物価の押し上げ効果があるという実証研究も多数ある。図は日銀の多角的レビューの分析結果であり、13年からの異次元緩和によって、物価、生産量、雇用が押し上げられたことを示している。しかし本稿で論じたように、非伝統的手法によってインフレ期待を確実につくれると保証することは、理論的にはいまだ困難なのである。

2024年2月14日 日本経済新聞「経済教室」に掲載