歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリ氏は話題の書「ホモ・デウス」で、テクノロジーの発展によるディストピア(反理想郷)のビジョンを描いて警鐘を鳴らしている。

人類のごく一部の富裕層が人工知能(AI)とバイオテクノロジーの力で超人類(ホモ・デウス)にアップグレードされ、現生人類のまま取り残された大多数の人々を支配し、最終的には超人類が現生人類を淘汰するかもしれないという。ホモ・サピエンスがマンモスなどの大型哺乳類を絶滅させ、ネアンデルタール人を自然淘汰したのと同じように、我々も進化の波から脱落して消え去るのではないかという恐怖を与える。

◆◆◆

自由主義の経済社会についてのディストピアの物語は、強者と弱者の格差が一方的に広がり、強者が弱者を淘汰するという「淘汰の原理」に関連する。H・G・ウェルズのSF小説「タイム・マシン」が描く80万年後の世界では、資本家階級と労働者階級の格差が著しく広がった結果、人類は2種類の異なる生物に進化するという、まさに自然淘汰の力を描いている。この基本構造は「ホモ・デウス」に受け継がれている。

このようなディストピアの言説に対する一つのあり得る批判は、格差の拡大はいずれ反転縮小する(かもしれない)という「方向付けられた技術進歩」の理論である。米マサチューセッツ工科大学(MIT)のダロン・アセモグル教授が主張するように、産業技術の変化は、希少な生産要素を節約し、豊富な生産要素を多用する方向に進む。例えば19世紀、労働力が豊富で土地が希少だった英国では労働集約的な技術進歩が起き、その逆の米国では資本集約的な技術進歩が起きた。

AIの進歩などによって、様々な業種で人間の労働が無用になると予想され、職の消失が心配されている。しかしハラリ氏の言う「無用者階級」すなわち低賃金の未熟練労働者が増えれば、その人たちを生産要素として活用しようとする方向に、新たな技術進歩が起きる。これが方向付けられた技術進歩の理論の予想である。すると人間の労働への需要が高まり、賃金が上昇し、格差が縮小していく。

19世紀に極端な格差拡大が起きたあと、20世紀前半に、大量生産方式などの新しい技術進歩によって中間層が大量に生まれ、格差は縮小して大衆社会が到来した。同様なことがこれから起きないと誰が言えようか。

◆◆◆

強者(超人類)による弱者の淘汰というディストピアの世界観に対するもう一つの反論は、「可謬(かびゅう)性」すなわち、間違える可能性があること、に関連する。AIの進歩は必然的に「すべての存在者は可謬的である」という認識に立った政治哲学をもたらすのではないか。

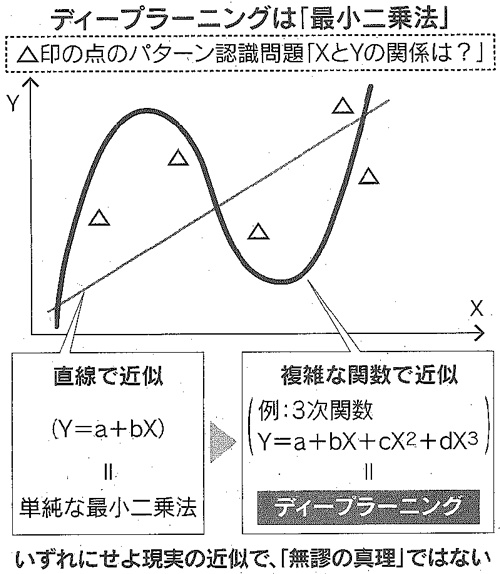

近年、驚異的な発展を見せているAIのディープラーニング(深層学習)は、原理的には単純な最小二乗法(誤差を最小にする近似計算の一手法)にすぎない。つまり、これまで深淵な神秘と思われていた知能の働きは、単純な近似計算の寄せ集めにすぎないという発見がAIの衝撃の本質である(図参照)。

近似計算なのだから、AIの知は無謬(むびゅう=間違いがない)の真理ではないし、人間の知も同様である。人やAIが作るあらゆる知は全て現実の近似であり、将来いずれ「間違いであった」と証明される可能性がある、という意味で可謬的なのである。これはAIができる前から科学的知識について広く合意されていたことでもある。

自己の無謬性の前提に立って他者を淘汰するのがこれまでの人間社会や生物進化の自然淘汰のメカニズムだが、それは多くの社会(または生物種)が進化の袋小路に陥って絶滅することを容認する、いわば非効率な進化であった。

自己の可謬性の認識に立った社会は、多様な存在者の自由な行動に寛容な社会となるはずである。自己の可謬性を認識すれば、他者が自己を超える可能性を認識し、他者を淘汰せずにその可能性の存続を尊重し、利用することが合理的な判断となる。AIによって増強された超人類が現れても、彼らが自己の可謬性を認識するならば、弱者と共存する多様な社会を維持することを目指すだろう。

◆◆◆

そのような社会の仕組みは実は目新しいものではなく、経済学者フリードリヒ・ハイエクが思い描いた市場システムこそ、可謬性に立脚した社会システムの原型である。

ハイエクは1945年の論文「社会における知識の利用」で、特定の時と場所にのみ存在する無数の暗黙の知識を集計することは、市場の価格調整メカニズムを通じてしかできないと説いた。中央計画当局や独裁者個人による市場統制の社会(設計主義)は必ず失敗すると強調したのである。ハイエクの市場システムは多様な存在者が共存し、彼らの自由が最大限に優先される社会である。自由が最優先されなければならない理由も、可謬性から導かれる。

無謬の真理を誰も知らない社会では、愚行(試行錯誤)をする権利すなわち自由を保障することが、特定の時間と場所に散らばった情報を集計するための最も道理に合った方法となる。それ以外の統制的なルール(例えばAIによる市場の制御)でも、市場の情報を集計して効率的な社会を作れると思われるかもしれない。しかし可謬性の前提の下では、そのルール自体が間違っている可能性があり、おのおのの自由を保障する方がよいということになる。

超人類は、定向進化で袋小路に入り込むなど淘汰のリスクを予想し、生物多様性や人類の多様性を残存させようとするだろう。そのような経済社会を実現するために、AIによって増強された人類にも、そうでない大多数の人類にも、さらには他の動植物にも、固有の存在価値を認め尊重する新しい自由主義の政治哲学を生み出す必要がある。

ただし、新しいテクノロジーの下で自由主義の社会を維持することは、今まで通りの民主主義を維持することとは異なるかもしれない。ハイエクは固有の価値と情報を持つ多数の人々が行き交う市場システムの意義を説き、自由主義の文化を守り育てることに人生をかけた。そのためには政治の改革が必要だとして晩年に議会改革論を詳しく論じたが、それは一種の制限民主主義(世代別の代表制)であった。1人1票の無制限な民主主義でうまくいくと、ハイエクは考えていなかった。

議会は無制限の立法権を持つわけではなく、万人が従うべき正義のルール「ノモス」は、人々の知恵の集積として市場で発見されるべきものだとハイエクは論じた。それを発見するのが立法府の本来の役割であり、公共事業の配分など資源配分のための指令「テシス」を作ることは、ノモスの発見とは全く異なる仕事だという。ノモスとテシスを混同していることが、現代の議会政治の機能不全をもたらしているとハイエクは喝破した。自由を守るためには、ポピュリズムに流れがちな民主主義を補正しなければならないという指摘は重い。

これまでの生物進化や人間社会の進化のように、淘汰の原理が今後も続くということは必然ではない。そうならないために、民主主義を適切なかたちに補正するとともに、新しい「可謬性の政治哲学」の発見が求められているのではないか。

2019年2月18日 日本経済新聞「経済教室」に掲載