税制改革は世の中の大きな注目を集める。「年収の壁」や「消費税減税」は選挙の大きな争点となった。2010年代は法人税率引き下げの時代だった。法人所得には国税の法人税だけでなく法人住民税や法人事業税も課されるが、これらを合計した法定実効税率は11〜18年度に、大企業(資本金1億円超)は39.54%から29.74%に、中小企業(資本金1億円以下)は40.87%から33.59%に引き下げられた。

とりわけ安倍晋三政権下で行われた14年度以降の改革の特徴は、法定実効税率を減じる一方、税収確保のため大企業に対しては「外形標準課税」の拡大が行われたことである。外形標準課税とは、人件費を含む付加価値や資本金を課税標準とする税で、法人事業税(地方税)として課されている。対象は資本金1億円超の大企業だ。

法人税は収益がある企業、つまり「稼ぐ力」のある企業の負担が大きい。一方、外形標準課税は収益がない企業も含めて広く薄く負担を分かち合う仕組みである。政府はこの改革を「成長志向の法人税改革」と呼び、企業の稼ぐ力の向上を狙った。しかし改革以降、企業の内部留保や現金・預金の増加に比べて設備投資や賃金の伸びは緩やかであったため、改革の効果に疑義が呈されるようになった。

改革の効果をどう測るか

「成長志向の法人税改革」による税率引き下げと外形標準課税拡大などによる課税ベース拡大は、想定どおりの目的を達成できたのか。とくに、法人税改革によって税負担が軽くなった企業は、投資や雇用を拡大させたのだろうか。

そもそも、法人税改革の効果を測ることは難しい。改革前後で企業の投資や雇用が変化していても、その変化は経済状況や産業構造の変化による影響を含んでいる。そのため、法人税改革の後に投資や雇用が増えていないからといって、法人税改革の効果がなかったとは言い切れない。

企業ごとの実質的な税負担の算定も簡単ではない。税率は、14〜18年度に引き下げられているが、この間に減税措置の縮小や外形標準課税の拡大がなされているため、すべての企業で税率が引き下げられた分、負担が軽くなっている、というわけではなかった。

税負担を表す指標としては、納税額を利益で割ることで計算する税負担率が考えられる。しかしこの方法で計算される税負担率は、過去の投資や企業行動を反映したものであるため、税制改革が投資や雇用に与える影響度合いを捉える指標としては適当とは限らない。仮に企業が合理的であれば、過去ではなく将来の税負担を見通して振る舞うはずだからだ。

そこで筆者らは、「新たに実施する投資プロジェクトから生み出される利益に対する税率」を税負担の指標として用いた。仮想的な投資プロジェクトを想定し、生み出された利益にどの程度課税されるかを示すもので、「フォワードルッキング実効税率」と呼ばれる。この税率は、法定税率だけでなく、減価償却のルールや投資資金調達方法の影響も受けるため、企業ごとに異なる。

筆者らは、14年度から実施された「成長志向の法人税改革」が、どんな企業に大きな影響を与えたのか、投資や雇用にどのような影響を与えたのか、企業ごとのデータを用いて分析した。

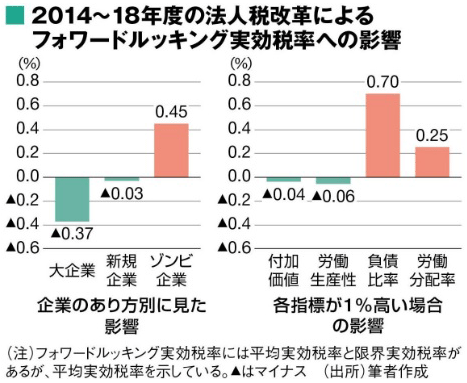

14〜18年度に行われた「成長志向の法人税改革」による、フォワードルッキング実効税率への影響を示したのが下図である。

例えば「大企業」の▲(マイナス)0.37%は、中小企業と比較して実効税率が0.37%ほど下がる傾向にあったことを示す。「ゾンビ企業」(営業利益率が2%未満で負債比率が70%超)は実効税率が0.45%上昇、それ以外では負債比率が1%高いと税率が0.70%上昇し、労働分配率が1%高いと税率が0.25%上昇するなどの傾向があった。

つまり、全体として生産性の高い企業や規模の大きな企業が減税になる一方で、負債の大きな企業や労働分配率の高い企業は増税になっている。改革によって税負担率が平準化する傾向も示されており、「広く薄く負担を分かち合う構造に変える」「稼ぐ力のある企業の税負担を軽くする」という目的は達成できていたといえる。

企業行動への影響

法人税改革において重要なのは企業行動への影響である。筆者らの分析では、減税幅が大きかった企業では設備投資や雇用を増やしている傾向が確認された。つまり、「成長志向の法人税改革」は一定の効果を有していたと考えられる。ただし、中小企業と大企業では効果の大きさが異なる。中小企業のほうが、減税が設備投資や雇用を増加させる効果は大きかった。

なぜ中小企業と大企業で効果が違うのか。分析してみると、改革の内容の違いが理由だと考えられる。資本金が1億円以下の中小企業では、利益にかかる税率の引き下げ幅は小さいものの、もともと外形標準課税の対象外であるため、課税ベース拡大は生じていない。

大企業は利益にかかる税率の引き下げ幅は大きいものの、外形標準課税も引き上げられている。つまり、大企業は法定実効税率の低下幅は大きかったが、外形標準課税の拡大がその効果を一部相殺した。それが、実効税率の低下幅に比して投資や雇用へのインパクトが小さく見えた一因だといえる。

外形標準課税は、人件費や土地・建物にかかる賃借料に対してもなされるため、大企業では税率引き下げによる設備投資や雇用増加の効果が打ち消された可能性がある。近年の日本経済の課題が賃上げにあることを踏まえると、法人税改革による外形標準課税の拡大がその足かせになっている可能性がある。

(本稿の参考文献等は、Kobayashi, Bamba, and Sato (2025), “The Impact of Corporate Tax Reform on Firm Dynamics: An Empirical Study of the Shift from Income-Based to Pro Forma Standard Taxation in Japan.” RIETI DP, Research Institute of Economy, Trade and Industryをご参照ください。)

週刊東洋経済 2025年7月12日号