新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)の拡大に伴って、2020年3月以降に全国各地の小中高校が臨時休校となった。現場では臨時休校に対して十分な準備が整わなかった学校も多く、子どもの教育の多くが家庭に委ねられる結果となった。自宅での学習は家庭環境に大きく依存するため、新型コロナによって教育格差が拡大した可能性が考えられる。

本稿では、小学生から高校生の子どもがいる世帯の親2,000人(インターネットアンケート調査会社のモニター)に対して、緊急事態宣言が全国的に解除された直後(2020年6月8日~12日)にウェブで実施した独自のアンケート調査を用いて、新型コロナが子どもたちの教育格差にどのような影響を与えたのかを明らかにする(注1)。

新型コロナ拡大前から存在していた家庭状況と学力の関連

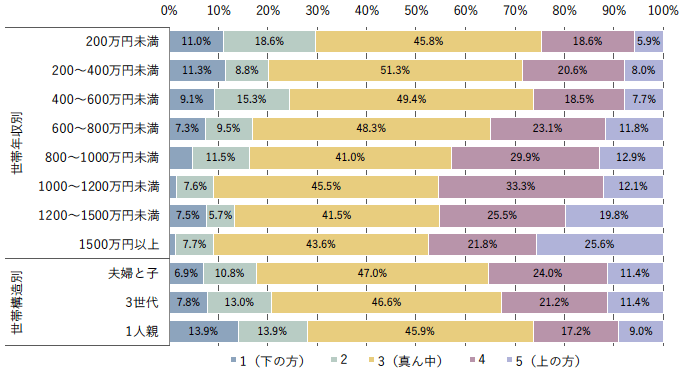

新型コロナが子どもたちの教育格差に及ぼした影響を分析する前に、新型コロナ拡大以前の世帯年収や世帯構造と学校の成績との関連性を確認しておきたい。図1は、2019年の世帯年収別・世帯構造別に2019年度の子どもの学校での成績(注2)を示したものである。低所得世帯や1人親世帯ほど成績が低い傾向にあり(注3)、家庭状況と学力の関連性は新型コロナ拡大前から存在していたことが分かる(注4)。

臨時休校によって失われた教育機会と拡大した格差

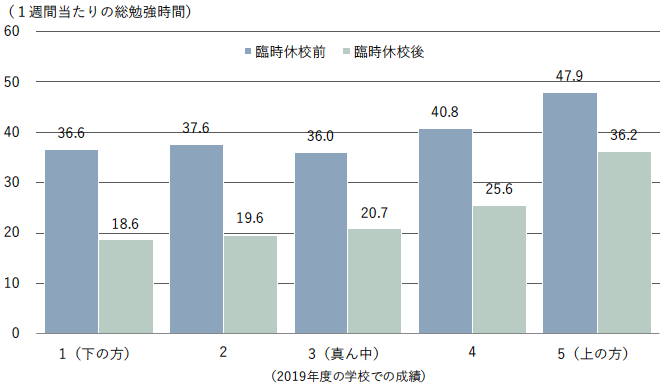

それでは新型コロナの拡大に伴う臨時休校によって、子どもたちの教育機会にどのような変化が生じたのだろうか。図2は、臨時休校前後の総勉強時間を、昨年度(2019年度)の学校での成績別に示したものである。もともとの学校の成績にかかわらず、臨時休校後は勉強時間が大きく減少していることが分かる。しかしながら、その減少幅はもともと学力の低い子どもほど大きく、学力の高い子どもの勉強時間の減少は限定的である。この理由としては、学力の高い子どもは自律的に勉強することができることや、図1で示しているように高所得世帯ほど子どもの学力が高い割合が多いため、臨時休校期間中も塾やオンライン教育等の何らかの代替的な学習手段が利用可能だった可能性などが考えられる(注5)。

臨時休校の長期化は学力の高い子どもの勉強時間も低下させる

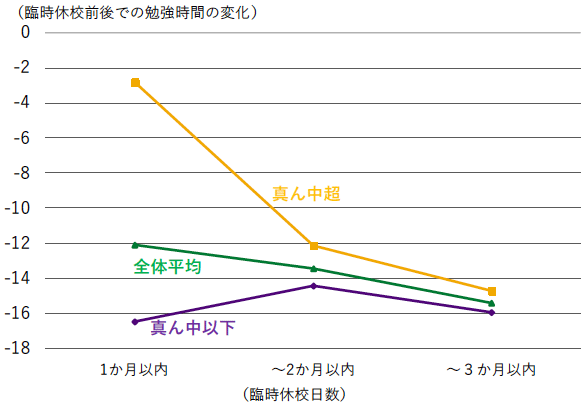

図3は、臨時休校前後での勉強時間の変化を、臨時休校日数別・成績別に整理したものである。緑のグラフは勉強時間の変化の全体平均を示しており、臨時休校日数が伸びるほど平均的に勉強時間が減少していく傾向があることが分かる。また、学校での成績別にみると、成績が真ん中以下だった子ども(紫のグラフ)は、短期間の臨時休校であっても勉強時間の減少幅が大きい。一方、成績が真ん中超だった子ども(黄色のグラフ)は、臨時休校日数が短い場合にはほとんど勉強時間の低下がみられないが、休校が長期化するにつれて勉強時間が著しく減少している(注6)。以上より、臨時休校の期間に着目しても教育格差の拡大を示唆する傾向が確認されたが、長期間の臨時休校は学力の高い子どもを含め、全体的に子どもの勉強時間を引き下げており、臨時休校が長引くことで子どもの学力が全体的に低下する可能性がある。

分析結果のまとめと政策的インプリケーション

本稿で利用したアンケート調査の分析結果から、新型コロナの拡大に伴う臨時休校によって、もともと学力の低かった子どもの勉強時間は、学力の高い子どもと比較して顕著に減少していることが明らかになった。世帯年収などの家庭環境と学力は強く相関しているため、新型コロナによって、家庭環境に紐づく教育格差がさらに拡大したと言える。また、臨時休校の長期化は学力が高い子どもに対しても勉強時間を徐々に低下させる効果を有している。

今回の臨時休校では、所得の低い世帯の子どもや、もともと学力の低かった子どもに特に大きな悪影響が生じた。そうした子どもたちは自分の力だけで勉強を進めることが難しい可能性が高いため、学習の遅れを取り戻すための学習環境格差の是正や、個別指導の充実、質の高いオンライン教材の充実等を図る必要がある。

そして何よりも大切なのは、子どもたちが置かれた状況の迅速な実態把握と、支援策の効果検証を継続的に行うこと、換言すればEBPM(エビデンスに基づく政策形成)のPDCAサイクルを継続的に回していくことである。