ミクロ経済学は家計や企業など個別の経済主体に着目し、マクロ経済学は個別主体や政府の経済活動も含めて国全体の経済動態を分析対象とする──。多くの人がそう理解しているだろう。

この枠組みに変わりはないものの、マクロ経済学は1970年代を境に、ミクロの経済主体の行動を基礎として経済全体の動きを説明する方向へと転換した。マクロなのになぜミクロが必要なのか意外に思うかもしれないが、森の動きを知るには木々の動きがカギとなるように自然なことなのだ。

最近のマクロ経済学ではどのような分析が進んでいるのか、具体例を挙げて説明したい。

格差を考慮した分析も

90年代以降は、現実にそぐわない「代表的な主体」を一律に仮定するのではなく、収入や学歴といった異なる属性を持つ人々の行動を分析する手法が発展した。格差を考慮した分析が可能になったことで、トップ層への資産集中の説明や、税制改革による恩恵/損失を受ける層が誰なのかといった問いにも答えられるようになり、研究のスコープが大きく拡大した。

2000年代以降には、マクロ的な経済現象や政策効果を評価する際にも、個人の異質性や格差の動向が重要な役割を果たすことが明らかになってきた。

例えば、大きな不景気に見舞われたときに一律の給付金支給で消費を喚起し、マクロ経済を成長軌道に戻せるかどうかは、給付金を消費に回す人の割合に依存するだろう。消費の反応が、資産や所得、年齢など個人の属性次第であるならば、資産や所得格差の動向を平時から把握することが、機動的で効果的な政策のカギとなる。

家族の経済活動に焦点を当てる「ファミリー・マクロ」の分野も、近年大きく発展している。家族形成や出生に関する分析は、人口学や社会学などの分野で長い歴史があるが、家庭の意思決定はミクロやマクロの経済変数にも影響を与えるし、その逆もしかりである。

結婚や出産、子供の教育・進学に伴って、資産や消費は大きく変動する。育児や家事は就労可能な時間や職種、キャリアパスに影響を与え、離婚や死別は所得リスクをもたらす。親の介護のために離職する人も少なくない。家族構成の変化や、家族が直面するリスクは、個人の行動にも影響する。さらに経済全体でも、婚姻率や出生率の低下が労働力減少を引き起こし、高齢者の割合が増加すれば、マクロの生産活動、経済成長、財政状況にも大きな変化が生じる。

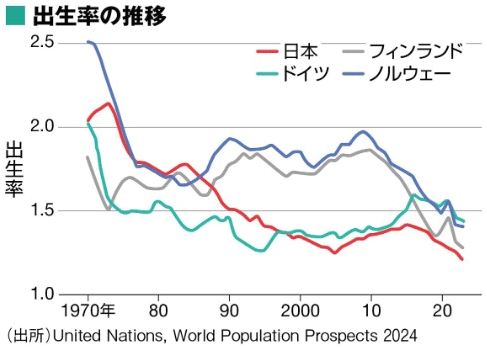

出生率低下は、日本だけでなく多くの国が直面する課題だ。少子化の傾向は、子育て支援の手厚い国や、女性の仕事と家庭の両立を支え世界トップのジェンダーバランスを誇る国でも見られる。

日本では婚姻率と出生率の低下が同時に進行し、50歳時点で未婚の人は男性の約3割、女性の約2割に達している。出産をためらう要因としては、子育てや教育にかかる費用の高さを挙げる人が最も多い。ならば結婚を奨励し教育費を下げれば済むかというと、それだけでは解決には至らない。

出生率低下は最近の話ではなく、70年代から半世紀にわたり続く現象であるし、大学教育が無償の北欧諸国やドイツにおいても少子化は深刻な問題となっている。何か1つの対策で解決できる問題でもなさそうだ。

子への教育意欲の背景

大学進学や学習塾、習い事への支出は家族の選択の結果である。70年以降、日本では家計が子供1人当たりにかける教育費用は上昇しているが、ここで「教育に補助金を出せば家計の教育支出が減り、子供が増える」という単純な話ではない。また、女性の労働参加が進み、所得水準が上昇して機会費用が増しているにもかかわらず、夫婦が子育てにかける時間は増加している。高いコストを支払ってでも教育を受けさせたいという意欲の背景には何があるのか。

米ペンシルべニア大学のグリーンウッド教授らは、19世紀後半から20年までの米国における婚姻率や出生率の低下、教育水準の上昇、家庭内外での時間配分の変化を統合的に説明するマクロ経済モデルを開発。この間に観察された賃金や耐久財価格の変化と、それに関連する技術革新の下で、より豊かになる人々がどのように余暇時間や子供の教育、子供の数についての意思決定を変化させていくのかを考察した。

この研究で彼らは、出生率が低下し、子供1人当たりの教育により多くのリソースが割かれるようになった背景には、スキル偏向的な技術革新(労働者にも相応の技能が求められる)と高学歴賃金プレミアム(学歴が賃金の高さに結び付く傾向)の上昇があり、耐久財技術の発展(例えば食洗機やロボット掃除機が想起される)が家事時間の減少と余暇時間の増加に寄与したと論じている。

筆者と東京大学の中国奏人氏はこのモデルを用い、男性と女性とで異なる賃金体系や、女性の時間配分を考慮したうえで、日本を対象に分析を行った。その結果、過去50年の出生率低下には女性の雇用機会の拡大と機会費用の増加がカギとなっていることが示された。

日本以上に出生率低下が深刻な韓国でも、多くの研究が行われている。米バージニア・コモンウェルス大学のヤム教授らの研究は、教育費の上昇が少子化の大きな要因であることは確かだが、親が子によい教育を受けさせて高い収入を得ることを望むだけでなく、ほかの子供と比較した相対的な立ち位置も重視するため、教育が過熱化していることを示した。そのような「ステータスの外部性」を持つ選好の下では、低所得層が、より大きな教育負担を感じ子供を持たない判断に至る可能性が高い。

政策については、教育に税を課す、すなわち教育費用を政策で引き上げることが出生率上昇につながる(ただしその結果、賃金も低下する)と論じており、学習塾を禁止した中国の政策とも通じるものがあるだろう。

少子化対策は一例にすぎないが、政策効果を考えるには、それがどんなタイプの人々の意思決定にどう影響を与えるのか、最優先の課題は何か、そしてどこまで副作用を考慮すべきかを検討する必要がある。最先端のマクロ経済学の分析手法は、そのような検討に役に立つツールを提供してくれる。

(本稿の参考文献等は、Greenwood, J., N. Guner, and R. Marto (2023). The great transition: Kuznets facts for family-economists. In S. Lundberg and A. Voena(Eds.), Handbook of the Economics of the Family. Amsterdam: Elsevier. Kim, S., M. Tertilt, and M. Yum(2024) “Status Externalities in Education and Low Birth Rates in Korea,” American Economic Review , 114(6): 1576–1611. Kitao, S. and K. Nakakuni(2023)“On the Trends of Technology, Family Formation, and Womenʼs Time Allocation,” RIETI Discussion Paper, 23-E-075.をご参照ください。)

週刊東洋経済 2024年10月12日号に掲載