女性活躍推進法、女性登用の数値目標、男女賃金の開示義務など、女性を後押しするモメンタムにあふれている。しかし男女格差はなかなか縮まらない。日本の女性の労働参加率はOECD平均を上回る一方、平均所得は男性の6割に満たないのが致命的だ。

多くの女性は結婚して子どもを持つタイミングでフルタイムの仕事を退き、大幅な所得減に直面する。20代半ばまで男女の所得に大きな違いはないが、30歳前後から差が広がり始め、その差は引退まで埋まらない。

さまざまな原因が考えられるが、東京大学公共政策大学院の御子柴みなも氏と筆者は、いわゆる「103万の壁」や「130万の壁」といった税・社会保障制度に埋め込まれた「壁」が女性の労働参加と所得にどのような影響をもたらしているかを分析した。

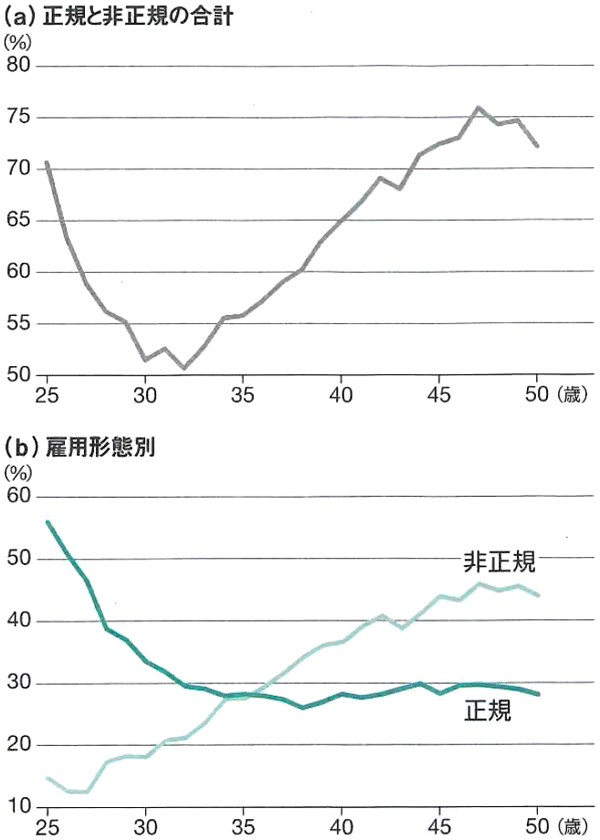

まずは、消費生活に関するパネル調査(JPSC)を使い、1960年代生まれの現在50代前後の女性が20代半ばから今に至るまでどのような就業選択をし、所得を得てきたかを分析した。女性の労働参加率は30代前半にかけて急落したのち、徐々に回復している(下図(a))。また、20代半ばまでは働く女性の大半が正規雇用だが、その割合は30代半ばまで単調に低下し、その後ほとんど変化しない。一方、増え続けるのが非正規雇用だ(下図(b))。

多くの女性が結婚や出産を機に正規の仕事を辞め、復職する際には非正規の仕事に就く。非正規社員の賃金は正規社員の賃金より低く、生涯を通じて平坦だ。経験を積んでも賃金は伸びず、これが根強い男女間賃金格差につながる。

3つの制度の「壁」の歴史

女性がこうしたキャリアパスを選ぶ背景にある、制度の「壁」の歴史は長い。配偶者の年収が103万円以下であれば76万円(2004年以降は38万円)の所得税控除が付与される「配偶者控除」は61年に始まった。85年に発足した「第三号被保険者制度」の下では、配偶者が社会保険に加入している場合、年収を130万円未満に抑えれば社会保険料が免除されるが、130万円を超え社会保険適用になると労使合わせて収入の約30%を支払う必要が生じる。

また、第二号被保険者であった配偶者に先立たれた場合、配偶者の厚生年金の75%を「遺族年金」として受け取ることができる。

3制度(配偶者控除、第三号被保険者制度、遺族年金)がなかった場合、60年代生まれの女性の労働参加率は13%ポイント、平均年収は28%上昇するとの分析結果が出た。配偶者控除がなければ労働参加のハードルが下がり、社会保険料免除がなくなるとスキルアップと所得増のインセンティブが増す。

男性は仕事、女性は家庭という分業が一般的であった時代に、既婚女性の「内助の功」に報いる制度はうまく機能したのだろう。時代が変わり、女性を助ける目的で始まった制度が女性の労働参加と賃金アップを阻んでいるということだ。結婚や出産を機に女性が労働市場から退出し、子育てが落ち着いた後復職する、いわゆるM字カーブは消えつつあるが、女性の所得が頭打ちのままではジェンダーギャップは開くばかりで、労働者全体の平均所得水準も低下する。

しかしもちろん「壁」がなくなれば八方よしというわけではない。配偶者控除や社会保険料免除がなくなれば家計の税・保険料負担は増える。また、手取り所得の増加に伴い消費が増える一方で、就労時間も増えて余暇が失われる。政府の財政収支はどうだろう。所得が上昇し、税・社会保険料が増えるため財政収支は改善し、歳入が増えた分を還元することもできる。

プラスマイナスのさまざまな効果を経済モデルで考慮した場合、「壁」を取り除くことで女性の厚生効果(満足の度合い)が改善する分析結果となった。これは、就業意欲や人的資本向上のインセンティブが「壁」によって歪められ、結果として女性の損失につながっていることを示している。

これまで女性参加の進展と同時に少子化が進んできたのだから、女性がさらに稼ぐようになったらますます出生率が下がるのではないかという議論もある。まず、所得水準が上がれば親が子ども1人にかけようとする教育などの費用は増える。また、女性の収入が上がれば、育児にかかる時間で失われる機会費用も増えるため、出産を躊躇する可能性もあるだろう。つまり、経済が豊かになり女性の労働参加率と収入が上がれば、出生率は下がるというわけだ。

出生率と所得は正の相関

しかし、これはもう古い議論のようだ。米ノースウェスタン大学のマティアス・ドゥプケ教授らの最近の研究によると、このような関係性は前世紀のもので、現代には必ずしも当てはまらない。2000年以降のOECD諸国のデータを見ると、所得水準と出生率、女性の労働参加率と出生率はどちらも「正」の相関を示している。女性が仕事と家庭の二者択一を迫られない環境が整っていれば、どちらかを犠牲にする必要はなくなってきたということだ。

ドゥプケ教授らは、この違いを説明するカギとなる要素の1つは労働市場の流動性だと指摘する。

日本では現在、生涯未婚率は男性で25%、女性で16%と、もはや結婚して子どもを持つことが当たり前という時代ではない。出産や育児に伴う一時的なキャリアの中断や減速が、生涯にわたる所得の頭打ちを意味し、不安定な非正規雇用のみが選択肢として残る状況が続けば、若い女性の教育水準と稼ぐ力の上昇とともに出生率はさらに低下し続けるのではないか。

「壁」を取り除き、制度がもたらす正規・非正規の分断を解消させて、労働市場の流動性を高めることが急務だろう。

(本稿の参考文献等は、Kitao, S. and M. Mikoshiba (2022) “Why Women Work the Way They Do in Japan:Roles of Fiscal Policies,” Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) Discussion Paper 22-E-016. Doepke, M, A. Hannusch, F. Kindermann and M. Tertilt (2022) “The Economics of Fertility:A New Era,” CEPR Discussion Paper 17212. をご参照ください。)

『週刊東洋経済』2022年7月30日号に掲載