今年3月で、東京電力福島第1原子力発電所の事故から5年の歳月が経過する。同事故が国民的課題として突き付けたエネルギー政策の根本的見直しは進展しているのだろうか。結論を先取りすれば、エネルギー改革の到達点は分野ごとに大きく異なっておりまだら模様である。肝心の原子力改革については目立った進展がみられないなど、全体としては残された課題の方が大きいと言える。

エネルギー改革の諸分野の中で比較的進展がみられるのは、電力・ガスのシステム改革だ。電力システム改革については、2015年4月に電力広域的運営推進機関が発足し、16年4月には小売り全面自由化が実施される。さらに、20年には法的分離方式による発送電分離も予定されている。一方、ガスシステム改革についても、17年の小売り全面自由化に続き、22年には大手3社(東京ガス・大阪ガス・東邦ガス)の導管部門の法的分離が実施される。

システム改革の遂行で小口を含むすべての需要家が電力会社・ガス会社を選択できるようになる。また全面的な市場競争にさらされるため、これまで基幹部門に残る総括原価割により緩みがちだった電力会社やガス会社のガバナンス(統治)も改善される。

◆◆◆

対照的に福島第1原発事故後5年近くたっても進展していないのが肝心の原子力改革だ。14年4月に閣議決定された事故後初めての「エネルギー基本計画」は冒頭で「福島の復興・再生を全力で成し遂げる。震災前に描いてきたエネルギー戦略は白紙から見直し、原発依存度を可能な限り低減する。ここが、エネルギー政策を再構築するための出発点であることは言を俟たない」と書いている。

これを受けて、安倍晋三首相は何度も「原発依存度を可能な限り低減する」と公約してきた。しかし、この公約は守られることがなかった。

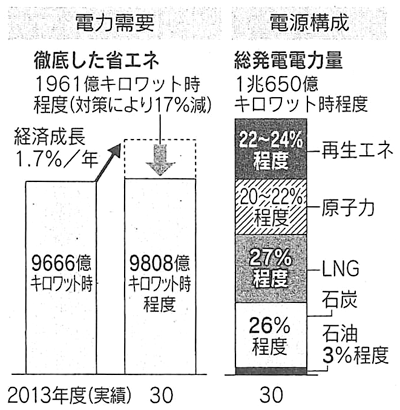

図にあるように、政府は15年7月に決定した30年の電源構成に関する見通し(電源ミックス)で、原子力発電の比率を20~22%程度にすることを打ち出した。これを「公約違反」とみなすのは、次のような理由からである。

12年の原子炉等規制法の改正により、原発は運転開始から40年たった時点で廃炉とすることが原則とされ、特別な条件を満たした場合だけ1度に限りプラス20年、つまり60年経過時点まで運転を認められることになっている。日本に現存する43基の原子炉のうち、30年12月末になっても運転開始後40年未満のものは18基にとどまる。つまり「40年運転停止原則」が厳格に運用された場合には、25基が廃炉になるわけである。

残る18基に、現在建設中の中国電力・島根原発3号機(島根県)とJパワー・大間原発(青森県)が加わっても、20基にしかならない。これら20基が70%の稼働率で稼働したとすると、30年度に1兆650億キロワット時と見込まれる総発電量のほぼ15%の電力を、原発は生み出すことになる。

「40年運転停止原則」が効力を発揮すると、30年時点の原発依存度は15%前後となる。それよりも5~7ポイント高い政府決定の20~22%という数値は、原発の運転期間延長か新増設を前提としていることになる。安倍内閣は「現時点で原発の新増設は想定していない」と言っているから、この5~7ポイントの上積みはひとえに既存原発の40年を超えた運転、つまり運転期間延長により遂行されるわけである。

「40年運転停止原則」にのっとった場合、30年までに廃炉が予定される25基の中には東電・福島第2原発の4基も含まれる。それを差し引いた21基のうち、かなりの原発(15基程度)を運転延長しなければ、政府が言う5~7ポイントの上積みは達成できない。

つまり、現行の原子炉等規制法の「40年運転停止原則」ではなく、同法が例外的に可能性を認めた「60年運転」が常態化することになる。こうした原子炉等規制法の強引な解釈は、安倍首相の「原発依存度を可能な限り低減する」という公約とは合致しない。

◆◆◆

依存度の多寡を問わず、将来も原発を何らかの形で使うのならば、危険性を最小化するために最大限の努力を払うことが不可欠の前提となる。原発の危険性を最小化する施策とは何か。当然、最新鋭の設備を使用することである。

だが日本の原発設備は最新鋭とはとてもみなせない。全体の半分(22基)を占める沸騰水型原子炉では、最新鋭の改良型沸騰水型軽水炉(ABWR)が4基存在するが、残りの半分(21基)の加圧水型原子炉では最新鋭の改良型加圧水型軽水炉(APWR)や米ウエスチングハウスが開発した最新鋭原子炉「AP1000」は皆無だ。これに対し、中国ではAP1000がまもなく稼働すると言われる。

今後も原発を使うのなら、同一原発敷地内で古い原子炉を廃棄し最新鋭の原子炉に置き換えること(リプレース)が、責任ある立場というものだ。しかし政府はリプレースに関する真正面からの議論を回避し、小手先の運転期間延長という方策のみを追求している。こうした進め方は「無責任な原発回帰路線」と言わざるを得ない。

もちろん、原発のリプレースのみを強調するのでは、「原発依存度を可能な限り低減する」という国民世論の期待や安倍内閣の公約と平仄(ひょうそく)が合わない。リプレースを進めるにしても、30年時点の原発依存度は15%程度に引き下げるべきだ。可能な限り低い依存度の枠内で原発リプレースを進めることが、将来も原発を使用する際の唯一の責任ある道だと言える。

福島第1原発事故を機に必要性が明らかになったエネルギー改革を巡り、政府が電力・ガスシステム改革については積極的でありながら、原子力改革については消極的な姿勢をとるのはなぜだろうか。その答えは、システム改革は票になるが、原子力改革は票にならない(場合によっては票を減らす)ためである。

◆◆◆

政府のエネルギー政策が長期的視点に欠けることは原子力に限られたことではない。

政府は電源ミックスの策定にあたり、再生可能エネルギー関連の固定価格買い取り制度(FIT)の費用負担が電力コストを高めるから、再生エネ電源比率を抑制すべきだと主張した。しかしFITに問題があるから再生エネを抑えるという論法は「産湯を捨てようとして赤子を捨ててしまう」という西洋のことわざに通じるものだ。

そもそもFITのようなげたを履かせる方法は長続きしないのだから、再生エネの重要さを考慮すれば、電源ミックスの策定にあたってはどのように市場ベースで導入するかという論点こそ、真剣に議論されるべきだった。しかし実際には「FITの見直し」という目先の問題を巡る論議に終始したのである。

政治家にとっては次の選挙が、官僚にとっては次のポストが、最大の関心事である。従ってそれに有利になるように、視野が目先の2~3年に限られるきらいがある。だがそれでは20年先、30年先を見据えなければ策定できない的確なエネルギー政策を生み出すことはできない。事故から5年を迎える今年こそ、民間企業や地元住民などの「民の力」で、この閉塞状況を打破しなければならない。

2016年1月19日 日本経済新聞「経済教室」に掲載