米オープンAIによる対話型AI(人工知能)「Chat(チャット)GPT」の2022年11月のリリース以来、生成AIの利用は拡大している。米ハーバード大学のデビッド・デミング教授とオープンAIのチームによる最近の研究によると、全人口の10%が週に1度はチャットGPTを使っており、特に高学歴の専門的な職業に就く人の利用が広がっているという。

研究チームは匿名化されたデータを分析し、最近では利用の約3割が仕事関連であると明らかにした。利用目的は実践的なアドバイスの探究、情報検索、文章執筆が8割を占め、中でも文章執筆のツールとしての利用が大宗を占める。

◆◆◆

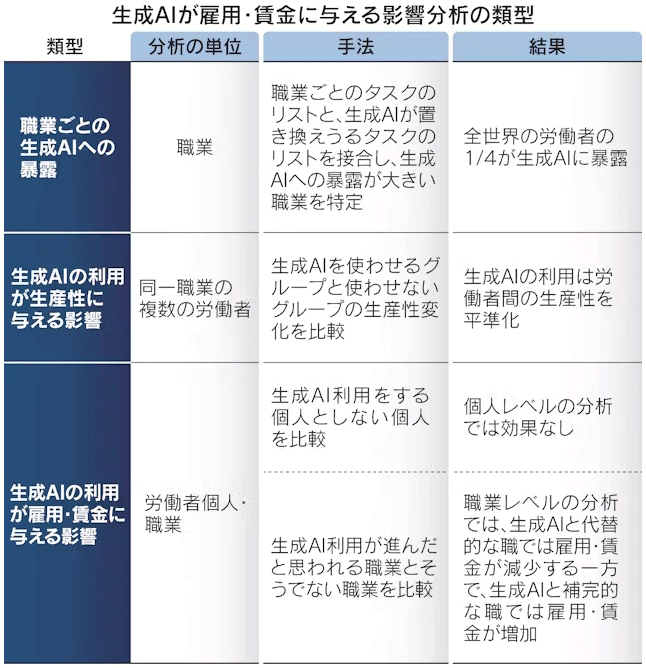

このように利用が拡大しつつある生成AIがどのように雇用や労働生産性、賃金に影響を与えるのか、関心が集まっている。この分野の研究には大まかに3つの種類がある(図参照)。

第一に職業データベースなどを使って職業ごとの生成AIへの「暴露」を計算し、労働者全体の何割が生成AIの影響を受けそうかを分析するものである。

第二は特定の職業に着目し、生成AIを利用するグループと利用しないグループを分けて実験をし、質を含めた生産性がどう変化するか分析するものである。

第三は経済全体のデータを用いて、実際に生成AIを利用することが雇用・労働時間・生産性・賃金にどのような影響を与えたかを分析するものである。

第一のカテゴリーの研究は、様々な職業でどのような作業(タスク)が行われているかを列挙した職業データベースと、どのようなタスクが生成AIによって置き換わるかを専門家や生成AIが判断したデータベースを合わせて分析する。

最も有名なのは英オックスフォード大学のカール・フレイ氏とマイケル・オズボーン氏が2013年に発表した研究で、10〜20年間のうちに米国の職の47%がAIをはじめ機械で置き換わるとした。世間に衝撃を与えたものの、その後、大量の技術失業が起こっているわけではない点から、ある職業が生成AI技術に置き換わる技術的な可能性があることは、その職がなくなることを意味しないとの認識が広まりつつある。

この種の研究はその後も更新が重ねられ、対象技術を生成AIに限定した研究が経済協力開発機構(OECD)や国際労働機関(ILO)から出されている。

ILOが25年5月に発表したリポートによれば、全世界の労働者の4分の1が生成AIに暴露し、事務職が最も強く暴露していること、高所得層ほど暴露していること、男性よりも女性が暴露していることなどが明らかになった。

第二のカテゴリーの研究は特定の職業に就く労働者を被験者とし、生成AIを使わせるグループと使わせないグループをランダムに割り振り、実験前後の生産性の変化を比較する。

この分野で有名な研究は2つある。1つはマサチューセッツ工科大学(MIT)のシャケッド・ノイ氏とホイットニー・ザン氏の研究で、ライターの執筆の速度と質が生成AIの利用でどう変化するかを調べた。結果は執筆時間を削減し、原稿の質を向上させ、生産性向上の効果が認められるというものであった。そして効果はスキルが低い者により大きく、生成AIは労働者の生産性を平準化する効果があるとしている。

スタンフォード大のエリック・ブリニョルフソン氏らはフィリピンのカスタマーセンターで生成AIのアシストを使うことが問題解決までの時間を短縮し、顧客満足度を向上させることを明らかにした。この結果でも効果が初心者に集中しており、生成AIが労働者間の生産性を平準化する効果があることが分かった。

なお対象が生成AIではなく手法も実験ではないものの、筆者を含む東京大学の研究チームはタクシーに客を拾いやすい道を案内するAIナビゲーションシステムを入れた場合に生産性が向上し、その効果がもともとの生産性が低いドライバーに集中していたことを一連の生成AIの研究に先んじて明らかにしている。

AIが模範例から学習しその模範例をすべての労働者に当てはめる構造を持つことを考えると、生産性平準化効果は自然な結果といえる。このように特定の職業に就くものを対象にした研究は生成AI導入が労働者間の生産性の違いをなくし、格差を縮小させる効果を持つことを示している。

第三のカテゴリーは様々な職業が含まれる経済全体のデータを用いて、生成AIの利用が雇用・生産性・賃金にどのような影響を与えるかを調べる。この研究はいまだ限定的であるが、25年に入り発表された2つの論文を紹介する。なおこれらは査読を経ていない段階で、評価が定まっていない点に注意が必要である。

1つ目の研究はシカゴ大学のアンダース・フムルム氏とコペンハーゲン大学のエミリー・ヴェスタゴー氏によるデンマークの研究である。生成AIを仕事で用いているかどうかを聞いたアンケート調査の結果を個人レベルのパネルデータである行政記録情報に接合し、23.24年時点で生成AIを利用しているグループとしていないグループで、22年11月のチャットGPTの発表前後で所得と労働時間の変化を分析した。生成AIの利用は所得にも労働時間にも影響を与えていないという結果であった。

一方でテキサス大学のアンドリュー・ジョンストン氏とアリゾナ州立大学のクリストス・マクリディス氏による米国の研究は、生成AIへの暴露が大きい職が集中する産業・州でチャットGPTの登場以来、雇用や賃金が上昇したとする。

さらに生成AIが人の助けなく作業時間を減少させる代替的な暴露と、人の助けがある場合に作業時間を減少させる補完的暴露に分けたところ、代替的な暴露が大きかった産業・州では雇用と賃金が減り、補完的な暴露が大きかった産業・州では増えたとしている。

生成AIが賃金に与える影響は研究で結果が異なり確定的な知見が得られているとは言いがたい。しかし生成AIと補完的な職で生産性が向上し、新しい雇用が作り出される一方、賃金も上昇したという結果はもっともらしく見える。

◆◆◆

これらの知見を総合して生成AIが未来の労働市場に与える影響を予想しよう。生成AIの利用は同じ職業の労働者間の生産性格差を縮小させる。一方で生成AIへの暴露が大きいのは専門的な職業であること、生成AIが生産性を向上させることを合わせて考えると、職業間の格差は拡大することが予想される。

特に生成AIと補完的な職では、労働者の生産性と賃金が上昇する可能性が高い。職業内の格差縮小と職業間の格差拡大のどちらの効果が大きいかで、全体に与える影響は異なるが、賃金差は職業間の賃金差で説明できる部分が大きいことを考えると、後者の影響が大きくなる可能性が高いといえそうだ。生成AIがもたらす新たな格差に十分な注意を払う必要がある。

2025年10月6日 日本経済新聞「経済教室」に掲載