9月の自民党総裁選では有力候補であった小泉進次郎氏が解雇規制改革を公約に掲げ、賛否両論を巻き起こした。河野太郎氏も解雇の金銭解決を訴えるなど、解雇法制の改革が国民的な関心を呼ぶに至っている。

9月半ばの日本経済新聞の世論調査では、正社員の解雇規制の緩和について「現状の規制は厳しいので緩和すべきだ」との回答は45%で「現状のままでよい」が43%と賛否が相半ばしている。本稿では解雇規制改革が必要な理由を整理し、どのような改革が望ましいのかを提案したい。

◆◆◆

解雇法制の改革が提案される背景には、日本の解雇規制が厳しすぎるという認識がある。経済協力開発機構(OECD)が数値化した解雇規制の厳しさの指数でみると日本は平均よりも緩く、厳しくはないという指摘があるが、その指摘は必ずしも正しくない。

日本では不当解雇の救済手段として金銭解決が認められていないため、解雇の際の解決金がないとOECD指標では取り扱われている。そのため金銭解決が「月給の数カ月分」という形で定義されている大多数のOECD諸国と比べると、解雇費用が低く見える。

現実はどうかというと、金銭解決が認められていないため不当解雇に対する救済手段は原職復帰に限られる。しかし裁判を争った企業のもとに労働者が戻るケースはまれで、最終的には金銭的な解決が図られることが多い。その際の解決金の水準が不透明であり、紛争になるケースが多い。

紛争が起こる可能性自体をレピュテーションリスクと考える企業にとっては、解雇はリスクの高い選択だといえる。つまり日本の解雇規制が厳しいという認識は、解雇をしてトラブルになった際に何が起こるかわからないという不透明性に起因しているといえる。

ここでなぜ解雇法制の改革が求められているかを説明しよう。企業は人口構造・技術進歩・環境規制などの変化に連続的に対応している。例えばかつての重電メーカーはデジタルとインフラの融合を掲げる企業に変化を遂げた。このような業態転換は、必然的に従業員の業務転換を伴う。

業務転換にあたって日本の大企業は、既存の従業員の配置転換で対応してきたとされる。一方で米国の大企業は、縮小する業務の従業員を一時解雇(レイオフ)し、新たな業務には別の従業員を雇い入れて業態転換をしてきたとされる。

1980〜90年代の産業用ロボットの導入について日米のエピソードは説明の正しさを示唆している。安価なロボットが登場した際、日本の自動車メーカーは労働者を配置転換し雇用を保障したため、労働組合の強い抵抗を受けることなく導入できた。米国のメーカーはレイオフの恐れを感じた労組の強い抵抗を受けロボットの導入が遅れた。

日本型と米国型のどちらがいいのかは、労働者と職の相性の重要性・労働者の再訓練の容易さ・企業をまたいだ労働移動の円滑性といった要素に依存するため一概には言えない。各企業のビジネスの様態にも依存するので、最適解は企業ごとに異なるだろう。

ただ、この選択にあたって重要な役割を果たすのが解雇規制の厳しさである。米ジョージタウン大学の向山敏彦教授らによるドイツと米国の比較研究によるとドイツでは企業内の職種転換が多く、米国では企業をまたいでの職種転換が多い。その違いは、ドイツと米国の解雇規制の厳しさの違いで説明できるという。

日本における解雇規制の不透明性が、企業内での職種転換による環境適応を多くの企業に強制しているならば、制度の透明性を向上させ、各企業の事情に合わせた選択ができるような環境を整える必要がある。

日本の解雇規制の透明性を高めるためには、不当解雇が起こった時の救済手段として金銭解決を認め、その解決金の水準をあらかじめ設定する必要がある。

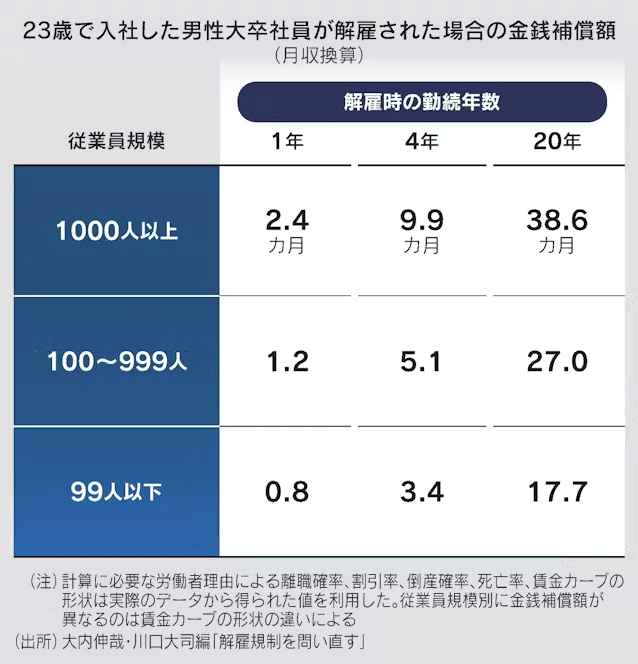

筆者と東京大学の川田恵介准教授はその水準を、労働者が今の企業で働き続けたら得られたであろう生涯所得と、転職した際に得られる生涯所得の差とする「完全補償ルール」を提案する。その水準が退職時の月給の何カ月分にあたるかを計算した(表参照)。

この大きさは勤続年数に応じた賃金増加に依存するため、勤続年数が長いほど大きくなる。また勤続に伴う賃金増加は大企業のほうが大きいため、大企業ほど解決金も大きくなる。

日本の多くの正社員は、雇用保障と将来の賃金上昇を見越して長時間労働に耐え、全国転勤にも応じ、スキル向上に励んできた。

これをご破算にしようというような解雇規制の緩和は公正性を欠くし、政治的にも困難だ。日本の雇用慣行を踏まえた現状の解雇法制の大枠には手を付けず、金銭解決制度を導入して制度の透明性を向上させるのが現実的だ。

この制度を採用したうえで、勤続年数と賃金の関係の変化など客観的な指標に基づきつつ、解決金の水準を調整していく仕組みを導入することが望ましい。

◆◆◆

この提案に対する批判に反論しておきたい。まず、この提案は米ハーバード大学のジョン・マーク・ラムザイヤー教授から解雇規制の強化を提案するものとして批判された。私たちは現行の規制水準を維持しつつ透明化を行うための現実的な提案だと考えている。解雇を伴う業態転換を図る経営計画が将来の収益増の姿を説得的に描くのであれば、経営者は解決金を支払う資金の調達ができるはずだ。

この20年ほどの解雇法制に関する議論を振り返り、今回もまた不発に終わるだろうという見方もある。しかし国民の多くの利害にかかわる政策論議に時間がかかるのは当然である。冒頭の世論調査の結果が示すように、風向きが変わってきているのも事実だ。不当解雇に対する金銭解決制度の導入に議論を絞ることで、議論の蒸し返しを防ぐこともできるだろう。

現在の労働市場で問題なのは人手不足であり、人余りは問題ではなく、解雇に関する関心が低いという指摘もある。この指摘は職と労働者の多様性を見ていない。実際に求人と求職の現況を見てみると、デジタル化に伴う技術者の有効求人倍率が上がっている一方で事務職に対する有効求人倍率は低迷しており、職業構造の転換が見て取れる。この転換過程においては、人手不足の下での解雇も十分に起こりうる。

雇用主による金銭解決の申し立てを認めるかどうかも論点だ。これに関しては雇用主からの申し立ても認めるのが望ましい。不当解雇の救済措置という性格ゆえに、労働者からの申し立てのみを認めるべきだという考え方が一般的である。

しかし労働者が申し立てをしないことが金銭解決に対する拒否権を労働者に与えることになり、それが隘路(あいろ)となって金銭解決制度を形骸化させることになる恐れがある。したがって、金銭解決への申し立ては雇用主と労働者の双方ができるように設計すべきである。

2024年11月1日 日本経済新聞「経済教室」に掲載