今春の賃上げへの期待感が高まっている。実際、2022年11月の毎月勤労統計調査では現金給与総額は前年比1.9%伸びている。だが同月の消費者物価上昇率は4.5%(持ち家の帰属家賃を除く総合)のため、実質賃金は前年比で大幅マイナスとなっている。この実質的な賃金下落を解消することが今春の賃上げの主目標だ。連合の5%引き上げ要求に主要企業も積極的に応じる姿勢を見せる。

春季労使交渉の要求は主要企業の賃金を変えるものの、中小企業に影響は及ばないとの指摘がある。主要企業の賃上げと日本全体の平均賃金上昇の関係はどうなっているのだろうか。

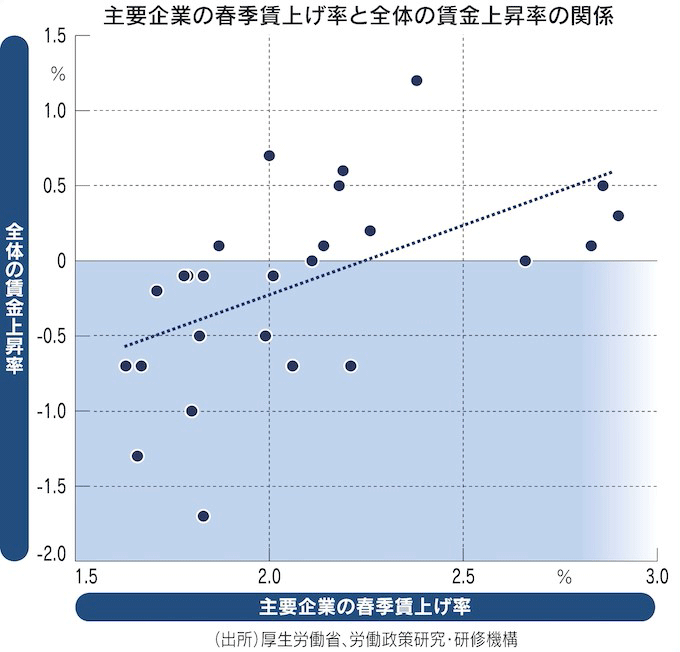

労働政策研究・研修機構は厚生労働省の「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」と「賃金構造基本統計調査」を基に、労働者構成を基準年の性・学歴・年齢・勤続年数に固定して作成したラスパイレス賃金指数の一覧を公表している。同指数は、ある労働者が経験する賃上げ実感に近い指数といえる。図はデータを入手できる1995〜20年について、主要企業の賃上げ率と日本全体の賃金上昇率の関係を示したものだ。

基本的には右上がりの関係となっていて、直線を当てはめると春季賃上げ率が1ポイント高いと賃金上昇率が0.93ポイント高いという関係がある。ただ春季賃上げ率に比べて賃金上昇率は全般的に2.09ポイント低い位置にある。この関係に基づけば、連合要求の5%が実現すると23年の全体の賃金上昇率は2.54%となる見込みだ。従って春季労使交渉要求が実現すれば、全体としての賃上げも一定程度は実現するといえそうだ。

◆◆◆

ここで別の角度から賃上げが起きる構造的要因に踏み込む。賃金決定には主に2つの力が働く。一つは賃金を上げないと労働者がやめて他の企業に移ってしまうという労働市場の競争圧力だ。飲食店のホール業務や製造現場における派遣労働者のように、労働者がどの職場でも力を発揮できる状況のときに競争圧力が働きやすい。もう一つは労働者の転職は難しいものの、労働者のやる気を引き出すために企業の賃金体系で賃金が上がるという内部力学によるものだ。大企業の正社員により当てはまる。

前述のラスパイレス賃金指数を見てみると、日本の名目賃金は95年以降、ほぼ横ばいだった。こうした長期にわたる賃金停滞が起きた構造要因を考え、今春の賃上げを見通してみよう。

労働市場の競争圧力については、目下の人手不足を反映して賃金上昇につながっていくとみられる。そもそも過去20年ほど賃金が上昇しなかった主因は、女性の就業率上昇を中心に労働供給が大幅に増加し、労働市場が緩んだことにある。

だが多くの官民エコノミストが指摘するように、この供給余力は枯渇しつつあるというのが実態だろう。例えば労働力調査によれば35〜44歳女性の就業率は、12年に66.7%だったのが22年には78.4%まで上昇しており、今後の伸びはあまり期待できそうにない。

他方で、外国人労働に供給余力を期待する向きもある。実際、現業労働者を対象とした技能実習は12年に約15万人だったのが、20年には約40万人まで増えている。19年4月に始まり22年9月時点で約11万人が働く特定技能制度と相まって、追加的な供給源となっている。だが40年にかけて15〜64歳の人口が毎年約70万人ずつ減少していくことに比べると、効果は限定的といえよう。従って日本の労働市場は引き締まり、競争圧力を通じて賃金は上昇していくと考えられる。

その一方で見逃せないのが企業の設定する賃金制度の長期的変容だ。日本の大企業では長期勤続を前提とした企業内での昇進と昇給が主要な賃上げ要因だ。非流動的な労働市場構造を前提として、各企業は労働市場の競争圧力から逃れ、企業内部の賃金体系を設計する自由度を持ってきた。こうした賃金体系が社員の技能蓄積を促し、企業の生産性向上につながり経済合理性があることは多くの理論研究が明らかにしている。

だが企業内部での技能蓄積が生産性を向上させるという経済合理性は、80年代に日本のキャッチアップ型経済成長が終焉(しゅうえん)したことや、近年の技術革新により徐々にその基盤を切り崩されてきた。実際に数々の研究が勤続年数の短期化や勤続に伴う昇給率の低下を報告している。

例えば日銀の木村太郎、倉知善行、須合智広の3氏による研究は、勤続年数が1年増えることによる昇給率が05〜08年の2.5%から13〜17年の0.0%に低下し、賃金カーブのフラット化が起きたことを報告している。この流れは今後も継続すると考えられ、賃下げ圧力として働くだろう。

◆◆◆

今春の賃金上昇率は、人手不足による賃上げ圧力と賃金体系の長期的な変化に伴う賃下げ圧力の2つの力のバランスにより決まる。このようにとらえると平均的な賃金変化のみならず、労働者の特性により今春の賃金上昇は異なると予想される。短時間・有期・派遣労働者の賃金が上がる一方で、大企業正社員の賃金上昇は限定的になると思われる。以上紹介したように今春の賃上げが賃金体系の変化をもたらすと認識することで、企業経営上の含意と政策的な含意が得られる。

まず経営上の含意だが、賃上げ基調を賃金体系改革の好機ととらえるべきだ。全体の賃金が伸び悩む中では、誰かの賃金を上げるためには誰かの賃金を下げざるを得ないが、名目賃金の引き下げは労働者の士気を下げるため賃金体系の改革は難しい。これに対し、賃上げ基調の中では、特定のグループの賃金を上げ、他のグループの賃金を据え置くことで賃金体系の改革ができる。若年層に手厚く賃上げをし、中高年は据え置けば、年功序列型の賃金体系を緩和できる。

また女性活躍推進の要となる男女間賃金格差の緩和にも使える。女性の賃金だけを上げるというわけにはいかないだろうが、女性が多い職種やランクの賃上げを手厚く実施すればよい。このようにメリハリをつけた戦略的賃上げをすれば、賃金体系の改革につなげられる。この好機を企業のみならず労働組合も積極的にとらえるべきだ。

政策上の含意としては日銀の金融政策に対する含意がある。金融緩和の出口を探る中で、日銀は現下のインフレの持続性を見極めるため、賃金変化に着目しているといわれる。

金融政策は労働市場の需給バランスを通じて、賃金水準に影響を与えることができようが、おそらく賃金体系にまでは影響が及ばない。日銀は展望リポートで一般労働者とパート労働者の賃金系列に着目しているが、需給バランスをより反映するパート労働者の賃金変化を重視すべきだろう。避けるべきは、企業の賃金政策の影響を色濃く受ける一般労働者の鈍い賃金上昇に引きずられて出口のタイミングを見誤ることだ。

今春の賃上げについてはその平均的な動向だけでなく、それがもたらす賃金体系の変化にも着目したい。

2023年2月22日 日本経済新聞「経済教室」に掲載