菅義偉首相は14日の経済財政諮問会議で、最低賃金の全国平均1000円の早期実現を目指す考えを示した。現在の全国平均は902円なので、実現には相応の引き上げが必要となる。

議論の前提として日本での最低賃金の決まり方をみてみよう。ほかの労働政策と同様に公益代表、労働者代表、使用者代表の三者構成による審議会で決まる。

最低賃金審議会は中央最低賃金審議会と地方最低賃金審議会の2段構えになっている。中央最低賃金審議会は47都道府県を賃金水準に応じてAからDの4つのランクに分け、各ランクでの適切な引き上げ幅を目安として提示する。この目安を基に、各都道府県に設置された地方最低賃金審議会が引き上げ額を決める。

中央最低賃金審議会の目安は、毎年の厚生労働省の賃金改定状況調査で把握される賃金上昇の実態を踏まえて決められる。調査では常用労働者数が30人未満の企業に、調査年6月の賃金と前年6月の賃金を聞く。

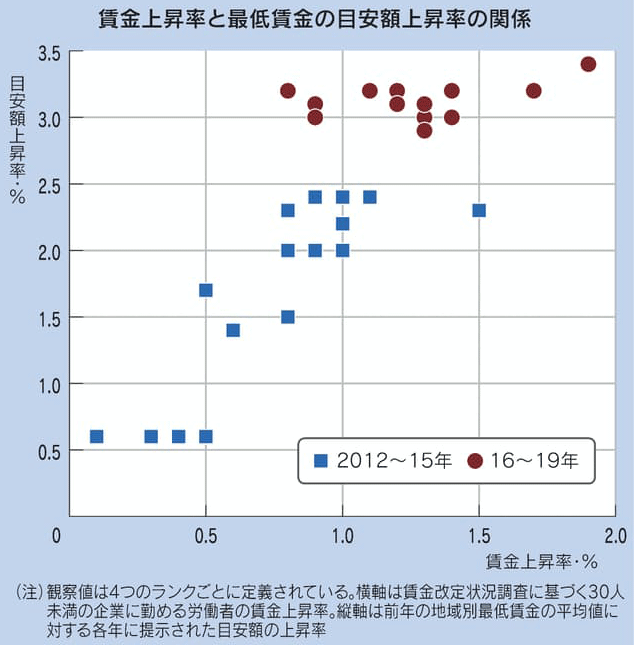

図は賃金改定状況調査で得られた2012~19年のランクごとの賃金上昇率と目安額上昇率の関係を示したものだ。特に16年以降は、実態の賃金上昇率以上に目安を上げてきた様子がうかがえる。なお、20年はコロナ禍の影響を考慮して最低賃金は現状維持が望ましいとされた。

全国平均1000円を目指すという提案は、この流れを加速せよとの主張だろうが、どんな根拠に基づき最低賃金を上げていくのかを考えるべき段階に至っている。この際、他の先進国でのエビデンス(証拠)を参照するのは有意義だが、重視されるべきは日本のエビデンスだ。特に懸念されるのは、最低賃金の引き上げに伴う雇用の減少だ。

◆◆◆

日本での最低賃金が雇用に与える影響に関する研究をみてみよう。金融庁の松多秀一氏が20年3月時点で東京財団政策研究所から発表した18本の論文サーベイによると、11本が雇用に対する影響を調べており、7本が負の効果を報告し、3本が影響はないとし、1本は正の効果と負の効果の両方を報告している。雇用に対する影響の結果が研究により異なるのは諸外国の研究をみても共通している。

最低賃金が雇用に与える影響を推定するのが難しいのは、最低賃金が労働市場の情勢に応じて決定されるためだ。日本での最低賃金は前年からの賃金上昇を参照しているため、賃金上昇局面で引き上げられる傾向がある。また諸外国でも最低賃金が引き上げられるのは景気拡大の局面が多い。

最低賃金が雇用に与える負の効果が仮にあっても、景気拡大の効果に打ち消される傾向がある。この問題に対処して、最低賃金が雇用に与える影響を推定する手法には仮定に応じて様々なものがあり、手法の違いが結果の違いをもたらす。

最低賃金が雇用に与える影響を推定するにあたり、日本の研究で用いられるのが、07年の最低賃金法改正に伴う引き上げだ。当時、最低賃金で働く人がフルタイムで働いたときに得られる月収が、生活保護受給者が受け取る保護額を下回る逆転現象が問題となった。

特に家賃が高い東京都や神奈川県、冬場の暖房費がかさむ北海道や東北各県では生活費の高さを反映し、生活保護額は高く設定されており、最低賃金と逆転していた。逆転解消を目的に最低賃金法が改正され、東京都、神奈川県、北海道などでは、小規模企業の賃金上昇の実態とは独立に最低賃金が上がっていった。

この変化に着目した研究例が、筆者と森悠子・津田塾大准教授によるものだ。最低賃金引き上げが19~24歳の中卒・高卒男性の就業率を低下させたことが明らかになった。推定された数量的インパクトは大きく統計的にも有意だった。一方で他の年齢層の中卒・高卒男性や中卒・高卒女性の就業率には統計的に有意な影響は見いだされなかった。

◆◆◆

07年の法改正に伴う引き上げを用いて雇用への影響を分析した論文としては、奥平寛子・同志社大准教授、滝澤美帆・学習院大教授、山ノ内健太・香川大講師の研究も挙げられる。製造業を対象にした研究で、最低賃金の引き上げが雇用を減少させたこと、そしてその数量的インパクトが大きいことを明らかにしている。

興味深いのは雇用への影響が場合により異なることも明らかにしている点だ。理論的には最低賃金の引き上げが雇用を減少させるかは、引き上げの影響を企業が利潤を減少させることで吸収できるかどうかで決まる。労働者の生産性が賃金を上回っている状態なら、最低賃金が上がっても企業は利潤を減らすだけで必ずしも雇用を減らさない。

一方で労働者の生産性が賃金と合致しているときに最低賃金が上がると、賃金引き上げを吸収する余地がないので雇用は減る。奥平氏らの研究は大まかにいうと、工業統計を基に労働投入と付加価値生産の関係から計算した労働生産性と、人件費と総費用から計算した労働分配率を比較することで、生産性と賃金の関係を推定した。生産性と賃金の間にかい離がないときほど、最低賃金引き上げが雇用を減らすことを示した。

労働者の生産性と賃金の間にかい離が起きるかは、企業に賃金決定力があるかどうかに左右される。企業が賃金を決めるのは自明のようだが、労働者が少しでも高い賃金を求めて企業の間を自由に移動できるときには、企業は労働市場で決まる相場の賃金を受け入れるしかない。相場より低い賃金では誰も働いてくれないし、相場より高い賃金を支払う理由もないためだ。こうした労働市場を競争的な労働市場という。

賃金を変えられないのなら、労働者の生産性が賃金を上回っている限り、労働者を増やした方が利潤は上がる。このように労働者を増やしていくとコアな仕事から周辺的な仕事に労働者が割り振られるため労働者の生産性は下がっていき、最終的には生産性と賃金が等しくなるところまで雇用が進む。このとき、最低賃金が上がれば雇用は減る。

一方で企業が賃金を決められるのなら、売り惜しみならぬ雇い惜しみをすることで、賃金を下げ利潤を上げようとする誘因が働く。このように企業が賃金を決める力を持っている状態を「モノプソニー」という。こうした状態の下では、生産性を下回る賃金が支払われることになるため、最低賃金の上昇に伴う賃金上昇は利潤の減少に吸収され、必ずしも雇用は減らない。

最低賃金を引き上げ全国平均1000円を目指すとなると、どの都道府県の最低賃金を上げるのかという選択が迫られよう。この際には、労働市場がモノプソニーとなっていて雇用への負の影響が小さいと考えられる都道府県の賃金を引き上げるという案もあろう。

地域の労働市場の競争度について、製品市場の集中度と同様の指標で測定し、最低賃金の雇用への影響の異質性をとらえようとする研究が日本を含む世界各国で進んでいる。長期的にはこれらの研究成果を最低賃金決定ルールの中に組み込んでいくことが望まれる。

2021年5月24日 日本経済新聞「経済教室」に掲載