少子高齢化が進む日本では今後確実に働き手が減少していく。その中で1人ひとりの技能を高めることで労働生産性を向上させながら、生産水準を維持しようという考え方が浸透してきた。

15〜64歳の生産年齢人口比率は現在およそ6割だが、国立社会保障・人口問題研究所の中位予測によると2050年には5割前後に落ち込む。一方、65歳以上の高齢人口比率が3割弱から4割弱に高まる。年金・医療などの社会保障制度を支えるためにも、現役世代の労働生産性の向上は不可欠だ。技能と労働生産性の関係を考えるとき、個人の技能形成の問題とその技能の活用の2つの問題がある。それぞれの側面から日本が抱える問題を検討したい。

◆◆◆

まず技能形成の側面で重要なのは、技能の低い人々の着実な底上げだ。特に重要なのは、すべての若者が高卒レベルの学力を身につけるための対策を実行していくことだ。

総務省の「就業構造基本調査」を用いて分析すると、25〜29歳の中卒男性の就業率は1982年には9割強だったが、12年には8割まで落ち込んでいる。若年人口が減少しているにもかかわらず、若年男性の就業率が低下していることはよく知られているが、低学歴の人々ではその傾向はより顕著である。

学歴が低い若者の就業率が低下しつつある原因は、経済活動のグローバル化と情報通信技術の進歩という、この四半世紀で進行した経済活動の中期的な構造変化がある。製造業の生産拠点の海外移転や単純な繰り返し作業のコンピューターへの置き換えが進む中で、技能が低い労働者への労働需要が減少した。今後もこの流れは継続するだろう。

労働者に対する技能要求が高まる中で大切なのは技能水準の底上げだ。特に需要の減退が著しく、直近でも25〜29歳男性人口の約5%を占める中卒者への目配りが重要だ。約5%のうち約3%は高校中退によるもので、高校中退を減らすことが1つの課題だ。

若者が高校を中退する理由は様々だが、文部科学省の調査によれば15年度に発生した5万人弱の高校中退のうち、経済的理由を挙げたものは2.7%にすぎない。

しかし大きな割合を占める学業不振、学校生活・学業不適応、進路変更、家庭の事情といった理由には、経済的に困難を抱える家庭環境の中で十分な学習環境が整わないことが根本的な原因になっているケースが多いことが、最近の子供の貧困に関する研究や報道で明らかになってきた。

これに対して、非営利団体・地方自治体による取り組みも始まっている。これらの取り組みの効果測定を着実に進め、成功事例に関しては国レベルの施策に結実させていくことが必要だろう。

経済活動のグローバル化と教育の話題では、大学教育の英語化などを通じたグローバル人材育成など高技能層の教育が注目されることが多い。重要なことだが、グローバル化が低技能労働者への労働需要を減らすという側面に着目し、低技能層の底上げを図ることも同様に重要だ。この配慮を怠ると社会の不安定化が起きることが、昨年の英国による欧州連合(EU)離脱決定や米大統領選挙の結果を通じて白日の下にさらされた。

◆◆◆

技能形成の問題と並んで日本で重要なのが、各個人の持っている技能を十全に発揮してもらうための働き方改革をいかに実現していくかという視点だ。筆者は経済協力開発機構(OECD)が16〜65歳を対象に先進各国で実施した国際成人力調査(PIAAC)を用いて、日本・英国・米国の比較分析を実施し、昨年6月に名古屋大学で開かれた日本経済学会で報告した。

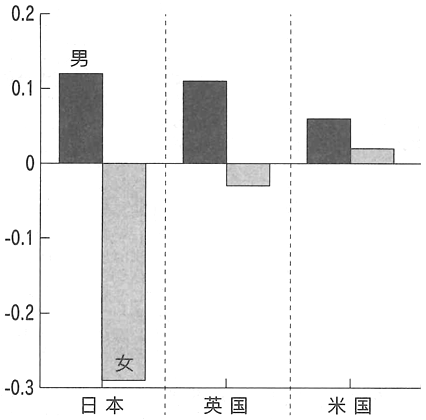

分析結果によると、日本人の読解力スコアは英米人よりも高く、男女差はそれほど大きくない。しかしながら、仕事における読解力の利用スコアに着目すると、英米とは異なり男女差が著しいことが分かった(図参照)。

数的思考力に関しても日本人のスコアは英米人よりも高い。もっとも、数的思考力は女性のほうが男性よりも有意に低く男女差があるが、その利用スコアの男女差はさらに大きい。これらの結果は、日本人が高い技能を身につけながら、女性を中心にその技能を有効に活用していないことを示唆する。

女性の能力活用を阻む要因には、根強く残る男女間性別役割分業意識と並び、正社員と非正社員という身分差に基づく労働市場の分断がある。

労働市場の流動性が英米ほど高くない日本では、企業は長期雇用を前提にして社内で人材の開発と配置を進め、それに見合う処遇を与える人事制度を整備してきた。この人事制度に乗る労働者が正社員であり、そこから外れる労働者が非正社員だ。性別役割分業意識が強い日本では、育児などの家事負担が女性に大きく偏る傾向があり、結果として負担の重い正社員としての就業継続が困難となり、非正社員として働くことが多い。

非正社員は能力開発や能力活用に関する人事管理制度の対象になりにくいため、キャリアの展開が限定され、結果として女性の技能未活用につながる。非正社員も他企業への転職などを通じて技能蓄積に伴う待遇改善が実現されればいいのだが、そうした労働市場整備がなかなか進まないのが現実だ。

政府が目指す「同一労働同一賃金」原則の導入は、正社員と非正社員の間の待遇差に関して非合理性を認めないことを通じて、同一企業内での二者の賃金決定をできる限り統合していこうというアプローチだと整理できる。

◆◆◆

もう1つのアプローチは、非正社員も含めた労働者全般の技能蓄積が労働市場全体を通じて評価され、転職や転職可能性を背後に待遇が改善していく可能性を持つ労働市場を整備することである。

企業横断的な職種別労働組合が力を持つ多くの欧州諸国では、組合が中央集権的な賃金交渉を通じて、そうした「市場」形成に大きな役割を果たしている。一方、分権的な賃金決定がなされ労働市場の流動性が高い米国では、転職を通じた賃金上昇や転職可能性に配慮して現在の雇用主が賃金を上げるという労働市場の圧力が果たす役割が大きい。

各企業の労使に賃金決定を委ねる分権的賃金決定を基本とする日本では、労働市場のゆがみを取り除き、市場を高質化することから始めるのが現実的だ。そのためにはまず、配偶者控除や社会保険の第3号被保険者制度といった短時間労働者の供給を人為的に増やし、非正社員賃金の下げ圧力になっている制度の見直しを進めるべきだ。

次に雇用終了のルールを明確化し、企業が無期契約の労働者を雇い入れることへのハードルを下げるべきだ。現行の解雇規制の下では、解雇が無効と判断されたときの企業の金銭負担の水準が明確でなく、この不確実性が無期雇用へのハードルとなっている可能性が高い。金銭解決制度の導入により不確実性を解消すれば、有期雇用から無期雇用への移行がスムーズになり、正社員・非正社員間の分断解消につながると期待できる。

税・社会保険料負担の制度改革と金銭解決制度の導入はともに政治的抵抗が大きい困難な課題だ。しかしこれらは正社員と非正社員の間に横たわる溝を埋め、労働市場を高質化し、日本人の能力を十全に活用していくために必要な「働き方改革」の核心である。

2017年1月19日 日本経済新聞「経済教室」に掲載