駐車・駐輪や喫煙のマナー違反、犯罪、街中での落書き、廃棄物の不法投棄。誰かの規範逸脱行為を目撃したとき、人は自身に負荷がかかるとしてもそれを正そうとするだろうか。それは国によって異なるのか。周りの人から影響を受けるのか──。

信頼や協力などの「社会的資本」は、経済活動にもよい影響を与えると知られている。その醸成には、規範逸脱の蔓延を防ぐことが必要で、第三者による罰則が有効だ。

筆者は、英ニューカッスル大学のウォーカー博士、シャルマ博士と共に、英国とインドで、「囚人のジレンマゲーム」を用いた経済実験を行った。

ゲームに参加する2人の「プレーヤー」はゲーム開始時点で約1300円を持っている。各人はその中から500円を相手に送る(=協力する)か否(=裏切る)か決める。相手プレーヤーから送られたお金は、受取額が3倍になる。つまり、互いに500円を送り合えば両者は2300円ずつ報酬を受け取れる。一方、相手を出し抜いて、自身は送らず受け取るだけにするならば、報酬は2800円になる。

筆者らはこの実験で、2人のプレーヤーとは別の第三者を「観測者」として設定し、彼らにも報酬を支払った。観測者はプレーヤーの取引を見守り、規範から逸脱したプレーヤーに(また、ほかの観測者にも)罰則を科すことができる。罰則とは、観測者が費用を支払うことで、他者が受け取る報酬を大きく下げられるというものだ。

目撃者が何人いたか

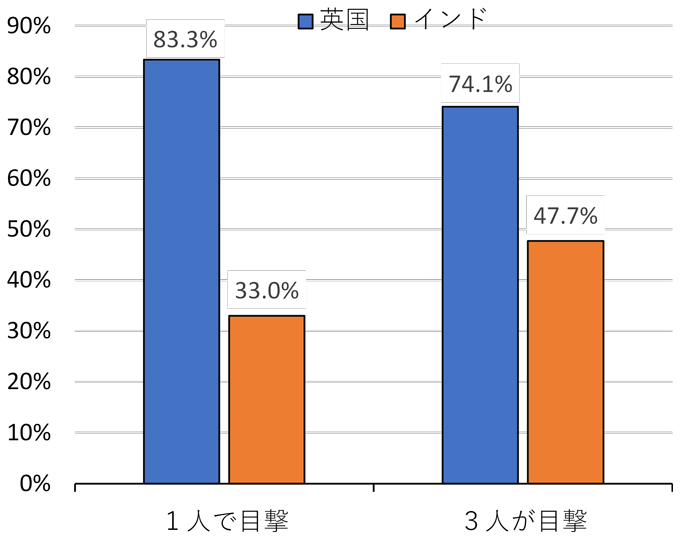

現実において、人は他者の規範逸脱を1人で目撃することもあれば、誰かと同時に目撃することもあるだろう。それを踏まえ、①観測者が1人の場合、②互いに面識のない3人の観測者が同時にゲームを観測する場合、という2つの設定で実験を実施した。

また、実際に罰則を他者に科す行為では、自身に負荷がかかる。よって、経済学の前提である「人の利己性」の仮定の下では、人は利害関係のない者のために罰則を科そうとはしない。この実験でも、観測者は規範逸脱について見て見ぬふりをし、自分の報酬だけを受け取って立ち去れば、金銭報酬を最大化できる。

本研究を英国とインドで実施したのは、「第三者が規範強化行動を取るか否かは、当該国の人々の『血族主義の程度』による」という人類学・経済学の研究提案を踏まえたためだ。インドは血族主義の強さが世界で上位25%に、英国は下位25%に入る。血族主義の強い国では自身の属するコミュニティーが重視されるため、利害関係のない者のためにコストをかけて罰則を科すことはないとされる。なお、日本の血族主義の程度は、世界でほぼ真ん中。ここから、日本は英国とインドの中間程度の行動を取るとされる。

実験結果によると、英国、インドともに、相手プレーヤーを裏切った規範逸脱者に対し、強い罰則を科す観測者は多くいた。しかし、その罰則の頻度は、インドに比べ英国ではるかに高かった。この結果は、血族主義の弱い国ほど第三者の罰則性向が強いという命題に整合的だ。

興味深いのは、互いに面識のない複数人が規範逸脱を同時に目撃する②の場合の反応である。過去の行動経済学の知見では、人は他人の行為にフリーライドする性向を持つとされてきた。それが正しいなら、自分以外にも観測者がいる場合、知らないふりをする誘因を人は持つだろう。

しかし、観測者が複数人いても個々の罰則活動はあまり弱まらず、高い水準での罰則現象が英国で確認された。集合的に見ると、規範逸脱を目撃した第三者(観測者)の数が多いほど、逸脱者は強く罰せられていた。

見て見ぬふりを許さない

データを詳細に分析すると、この行動特性は、観測者間での「高次罰則」の効果からもたらされたものだとわかった。見て見ぬふりをしようとした観測者や、意地が悪い観測者(例えば逸脱行為をしなかったプレーヤーに罰則を科した者)は、ほかの観測者からの強い反発に遭い、彼らから罰則を受けることになったのだ。

インドでは、複数人が規範逸脱を同時に目撃すると、罰則活動がかえって活発になったが、その際には、協力的なプレーヤーへの罰則など理不尽な罰則も起こった。規範逸脱行為に対する人々の反応や罰則特性、その結果として社会で醸成される協力規範は、国によって異なるのである。

近年日本では、公共スペースでの規範逸脱に対する注意に相手が「逆ギレ」し暴力事件となることもあるが、実験結果からは、人々が注意などのアクションを取り、社会に協力規範が保たれることも多いとわかる。

人は、罰則や社会的不承認を嫌い、社会的な承認を望む。であれば、社会的交流が可能なメカニズムの導入により、自律的な統治ができる可能性がある。現実に、公共スペースで問題が生じた際に複数の第三者が関わりやすいよう場のデザインを工夫することや、メッセージ性のある看板の設置により第三者間の向社会的意識をそろえるというナッジ(後押し)の活用などが行われている。

行動の可視化には、「見られている」という意識によって行動を規律づけする作用も期待できる。例えば、ソーシャルメディア上にある「いいね」や「評点」など社会的承認・不承認を付与し合うメカニズムは、相互交流を通じて社会を自律的に機能させうる。

一方、関与する第三者が多すぎると、規範逸脱者への罰則が強くなりすぎてしまう可能性や、(インドで見られたように)協力者への理不尽な罰則が起こる可能性もある。そのような場合には、罰則に規律を持たせるための仕組みが必要となるだろう。

なお、ほかの研究グループが行った過去の実験によると、規律ある罰則は、「社会に浸透している市民規範やモラルの高さ」や「社会を取り巻く法や制度に対する信頼」など、環境にも大きな影響を受ける。社会規範や人々の協力・罰則行動などについては、地域の歴史、地域を取り巻く経済環境や法制度、人口統計学的な特徴、血族主義や価値観という視点から見えてくるものが多い。

(本稿の参考文献等は、Kamei, K., Sharma, S., Walker, M. 2023. Collective Sanction Enf orcement:New Experimental Evidence from Two Societies. Keio-IES DP2023-014.をご参照ください。)

週刊東洋経済 2024年12月21日号に掲載