冷静で客観的な議論が必要な日本

筆者はインダストリー4.0に関して、日本は不幸な国だと思っている。国民がインダストリー4.0について知りたいともっとも強く思った頃、個々の分野では専門家はいたが、全体を俯瞰し、素人にわかりやすく説明できる人が日本にいなかったため、当初、その役割を担ったのが技術の非専門家だったからだ。技術の専門家ではないため、技術の全体像やインダストリー4.0の技術の本質を十分に理解せず、正確な情報伝達役とはなりえず、センセーショナルでミスリードの情報が日本中に流れ、それを多くの国民が信じ込んでしまった。いったん、信じ込んだ先入観を変えることは難しい。それによってインダストリー4.0の本質が誤解され、日本での普及に遅れが生じるのではないかという危機感さえ持っている。以下に例を挙げよう。

[誤解その1]インダストリー4.0は単なる人員削減の手段ではないか。

ドイツでは、インダストリー4.0の導入により、労働者の仕事が奪われるのではないかとの懸念から、労働組合が懸念の声を表明してきた。日本でも、人々の注目を集める目的なのかどうかわからないが、人工知能やIoTが導入されれば、一部の人間の仕事が失われるのではないかという議論が強調されており、人々の不安を煽っている。

だが、例えば、パソコンが導入されたとき、タイピストという仕事は失われたが、彼女らは一般事務に配置転換されて仕事を習熟していった。さらにグーグル、ヤフー、マイクロソフト、楽天、NTTドコモなどが、ネット販売、ネット金融、音楽配信、検索エンジン、SNSなど新しいビジネスを生み出して成長し、膨大な新規雇用を生み出してきた。

このように、IoT導入により、失われる仕事はあるが、新しく生まれる仕事の方が格段に大きく、急成長する企業を創出する。それらをバランスをとって述べなければならない。

インダストリー4.0は単なる人員削減の手段ではないか、という意見は、パソコンが導入されるとタイピストという仕事が失われることのみを強調しているに過ぎない。

[誤解その2]ドイツはインダストリー4.0を始めた。米国は、インダストリアル・インターネットを始めた。日本のモノづくりは大丈夫か?

これなどは、国民の不安を煽って、注目を集めようとする常套手段である。これまで縷々述べてきたように、日本の技術は決して劣ってはいない。むしろある面では世界のなかで優位的立場にさえいる。

一歩譲って、国民の不安を煽って、注目を集めようとする意図がなかったとしても、ドイツのかっこいいキャッチコピーのプロパガンダに踊らされ、冷静で客観的な思考がなされない声である。

[誤解その3]その程度なら既にやっている。何が新しいのだ。トヨタ生産方式とどこが違うのか?

これは、先ほどとは真逆のことを述べている内容だが、ドイツに関する無知からだろうが、あまりにドイツを軽んじている。かつて日本は、韓国が半導体ビジネスに参入したとき、韓国を見くびったがために、今や韓国の足下にも及ばなくなってしまったが、その現象とよく似ている。

かつて日本にパソコンが導入された頃、怖くてパソコンに触れることができなかったにもかかわらず、パソコンなしで十分仕事ができると自慢していた者がいたのと同様、新しい技術に対してアレルギーを感じ、冷静な思考ができない声である。

[誤解その4]ドイツは一枚板でまとまり、すごいことをやっている。

2013年頃、ドイツ関係者が外国に向かって「夢で語っていたコンセプト」をそのまま、今も受け売りしている者である。

[誤解その5]系列を破壊するのではないか? 系列がある日本には導入できないのではないか?

「夢のコンセプト」によれば、ドイツでもBMW、ベンツ、ポルシェ、アウディなどの工場どうしが接続されるのは20年後の予定でしかない。ドイツでも本当に実現するかどうか、わからないことを前提に、日本への導入を完全否定することは愚かなことである。日本は日本の風土に合った形で発展させればよいだけである。

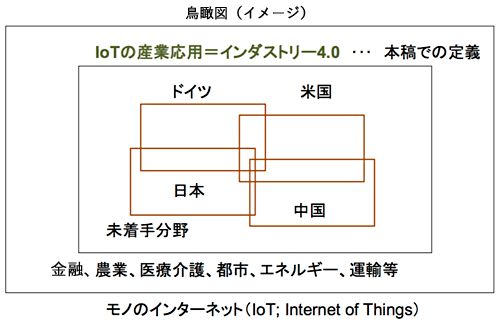

図1に世界の鳥瞰図を示す。各国の各企業・機関は、自らの過去の膨大な蓄積を基に、その延長線上で取り組んでいる。個々の分野では、各社とも世界トップクラスにある。ネット化の波は、金融(フィンテック)、農業(スマートアグリ)、医療介護、エネルギー(スマートグリッド)、運輸、都市(スマートシティ)などあらゆる分野に同時に押し寄せている。そのうち製造業分野における変革のことをドイツ人はインダストリー4.0と呼んでいるにすぎない。

それは世界各国におけるネット化の呼び名にも現れている。ネット化の波は、世界中に同時に押し寄せており、国、地域、企業、人により、呼び方が異なっている。だが、呼び方は違っていても、内容は同じことを指している。

(1)ドイツでは、「インダストリー4.0」というかっこいいキャッチコピーを国が創造することで、ドイツ全体が新しく先進的な取組みをしているというイメージのアピールに成功している。ドイツの取組みは他国に比べて傑出していると思い込んでいる者は、技術の中身がよくわからない者であろう。

(2)米国では経済活動は民間企業が行うもので、基本的に政府の産業政策が存在しない国である。GEは、「インダストリアル・インターネット」、シスコ・システムズは、「すべてのインターネット(IoE ;Internet of Everything)」、経済学者のマイケル・ポーターは、「第三次IT革命」などという表現を用いている。

(3)中国では、政府が「中国製造2025」と呼ばれる政策を実施しており、これは「中国版インダストリー4.0」とも言われている。

(4)真面目な日本では、ドイツの「インダストリー4.0」に相当するような国全体でのかっこいい呼び名はない。民間企業が独自の呼び方で独白のビジネスを展開している。例えば、日立製作所は、「共生自律分散制御システム」、富士通は、「スマートなものづくり」、三菱電機は、「e-F@ctory」「CC-Link」、日本電気NECは、「次世代ものづくりソリューションNEC Industrial IoT」、東芝は、「次世代ものづくりソリューション Meister」、法政大学の西岡靖之教授は、「インダストリアル・バリューチェーン・イニシアチブ(IVI)」などという呼び名をつけている。

また、特定の国や個人の固有の呼び名ではないが「M2M(Machine to Machine)」、「スマート工場(Smart Factory)」、「スマート製造業(Smart Manufacturing)」、「デジタル製造業(Digital Production)」、「デジタル工場(Digital Factory)」などとも呼ばれている。

以上からわかるように、日本に「インダストリー4.0」に相当する呼び名が存在しないからといって、日本の技術力が遅れている訳でも何でもない。

日本におけるこれまでの取組みの経緯

わが国において、インダストリー4.0を巡る主要な動向は以下のとおりである。

- 2015年3月9日 来日したメルケル首相と安倍総理の間で、日本とドイツは、中小企業分野で協力を進めることで一致。安倍総理は、インダストリー4.0を通じて、日本は第4産業革命を起こしていく決意を表明。

- 4月15日 ハノーバーメッセ2015で聞かれた第9回日独経済フォーラムで、ドイツ経済エネルギー省幹部は、日独間の協力を呼びかけ。

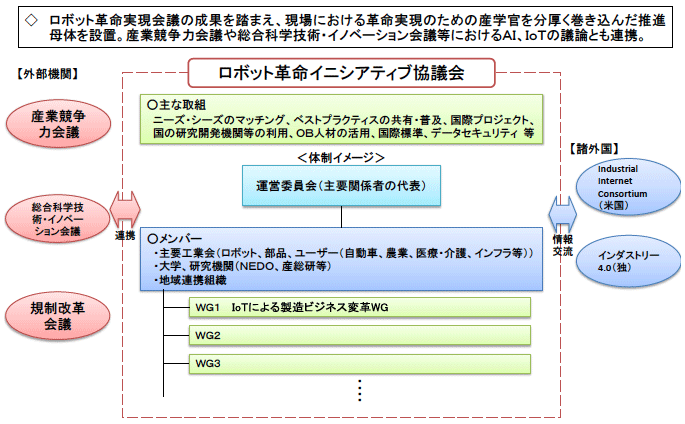

- 5月15日 安倍総理が「ロボット革命イニシアティブ協議会」設立を宣言。協議会のなかに、日本版プラットフォーム「IoTによる製造ビジネス変革WG」設置(図2)。

- 6月30日 安倍内閣は、IoTにより生産性革命を起こすことで実質2%成長を目指す「経済財政運営と改革の基本方針」を閣議決定。

- 9月17日 経済産業省において第1回新産業構造部会開催。IoT、ビッグデータ、AIによる課題の検討を開始。

- 9月25日 総務省において第1回IoT政策委員会開催。「IoT/ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在り方」についてが諮問。

- 10月21日 「IoT推進コンソーシアム」設置。

- 2016年1月15日 経産省において「第4次産業革命に向けた横断的制度研究会」第一回目が開催。

日本版プラットフォームにおける活動状況

ドイツのインダストリー4.0プラットフォームに相当する日本版プラットフォーム「IoTによる製造ビジネス変革ワーキンググループ」は、これまで6回開催されている。同WGのHPによれば、その活動状況は以下の通りである。

第1回会合

平成27年7月15日 機械振興会館ホール

ロボット革命イニシアティブ協議会(略称RRI)の「IoTによる製造ビジネス変革WG」第1回会合を、三菱電機や日立製作所などの制御機器・ネットワーク機器のメーカー、富士通やNECなどのITベンダー系、三菱重工業、川崎重工業、IHI、日立造船、トヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業などのユーザー系、商社、シンクタンクなど、幅広い製造関連企業75社に加え、19団体の各種団体・工業会、7名の大学教員の参加のもと開催しました。事務局長の久保よりWGの運営方針の説明を行いご承認いただくと共に、今後のWG活動を遂行する以下の共同主査を選任しました。

・三菱電機株式会社 執行役員FAシステム事業本部副事業本部長 山本雅之様

・株式会社日立製作所電力・インフラシステムグループ経営企画本部事業開発渉外部部長 水上潔様

さらに、報告事項として以下の方々からご報告をいただきました。

(1)IoTによるものづくりの変容について 経済産業省製造産業局ものづくり政策審議室長 西垣淳子様

(2)社会システムに関する国際標準化の状況及び平成27年度委託調査事業について 経済産業省産業技術環境局基準認証ユニット国際電気標準課 辻本崇紀様

(3)インテルが参加するIoT関連コンソーシアム活動について インテル株式会社 下堀昌広様

(4)SAPからみたインダストリー4.0の意義についてSAPジャパン株式会社 馬場渉様

(5)GEのインダストリアル・インターネットの取り組みについて 日本GE株式会社 荒井一広様

第2回会合

平成27年8月27日 機械振興会館ホール

ロボット革命イニシアティブ協議会の「IoTによる製造ビジネス変革WG」第2回会合を、企業、各種団体、大学教員、政府関係者など新規入会者を加えた179名で開催しました。また、今後のWGの進め方と、下記3件(①、③、④)の報告について、ご説明をいただきました。

①IoTによるピジネスモデル変革について 株式会社三菱総合研究所経営コンサルティング本部事業戦略グループ 杉江周平様

②今後のWGの進め方について 経済産業省製造産業局ものづくり政策審議室 正田聡様

③インダストリー4.0実現戦略 国立研究開発法人産業技術総合研究所ロボットイノベーション研究センター 原功様

④シーメンスの目指すもの シーメンスジャパン株式会社デジタルファクトリー事業本部プロセス&ドライブ事業本部専務執行役員事業本部長 島田太郎様

第3回会合

平成27年10月20日 機械振興会館ホール

(1)OSS(Open-Source Software)について

(2)WGの進め方について

(3)産業構造審議会 新産業構造部会について

(4)インダストリー4.0調査報告

第4回会合

平成27年11月25日 機械振興会館ホール

(1)[IoT推進ラボ]について

(2)アンケートとりまとめ結果について

(3)中間報告のとりまとめ案について

(4)運営方針の改定について

(5)スマートマニュファクチャリング標準化対応タスクフォースの検討状況について

第5回会合

平成27年12月25日 機械振興会館ホール

(1)中間とりまとめ案について:WG1主査

(2)IVIの取組状況について:IVI代表 西岡靖之氏

(3)IICにおける動向と当社の取り組み:富士通株式会社 岩佐和典氏

第6回会合

平成28年2月3日 機械振興会館ホール

(1)サブWGの設立について(仮)

(2)サブ幹事会(中堅・中小)について(仮)

(3)製造分野におけるIoTシステムのセキュリティ対策に関する調査について(仮)

(4)AWSについて(仮)

『機械設計』(日刊工業新聞社)2016年5月号「インダストリー4.0はモノづくりをどう変えるか」に掲載