11 専門家の人材育成

本シリーズの最後に、人材育成について記述する。

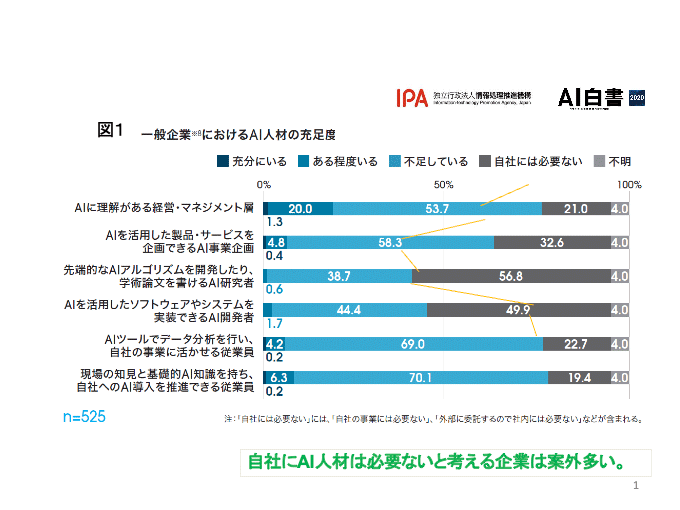

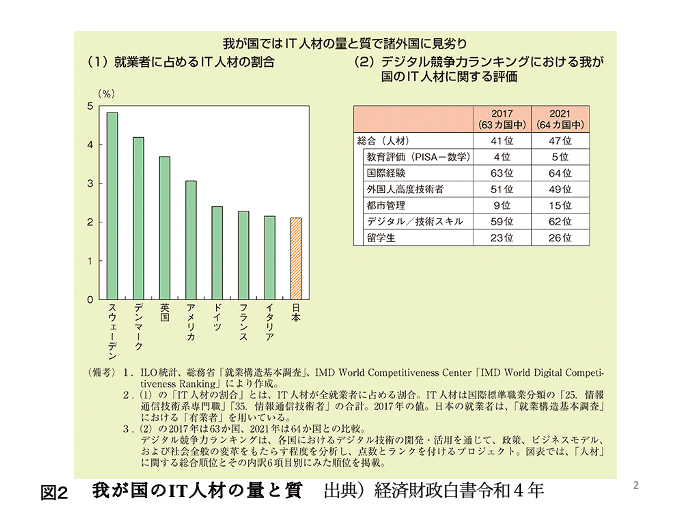

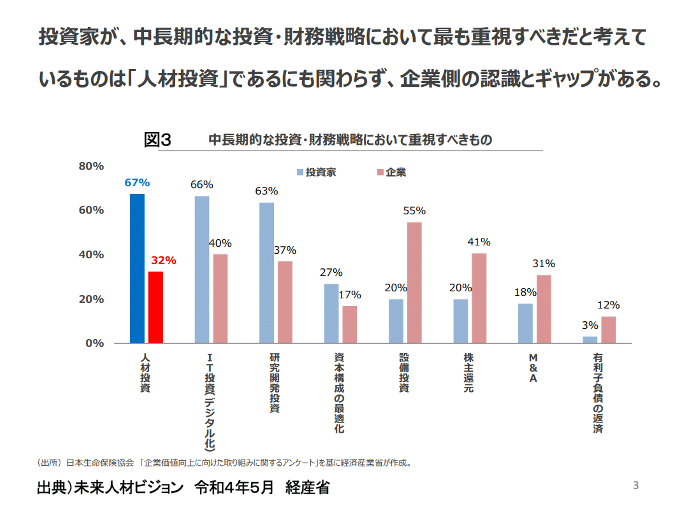

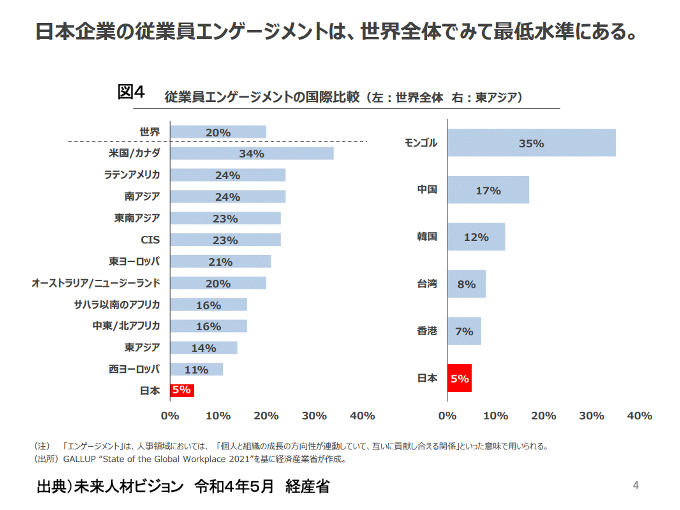

図1~図5を見れば分かるように、日本においては、情報分野における人材育成は圧倒的に遅れている。その要因は以下のように考えられる。こうした状況が、日本企業の情報化を世界から遅れたものにし、日本企業の生産性向上が進まず、世界的な競争に遅れ、日本経済が停滞する要因の1つにもなっている。

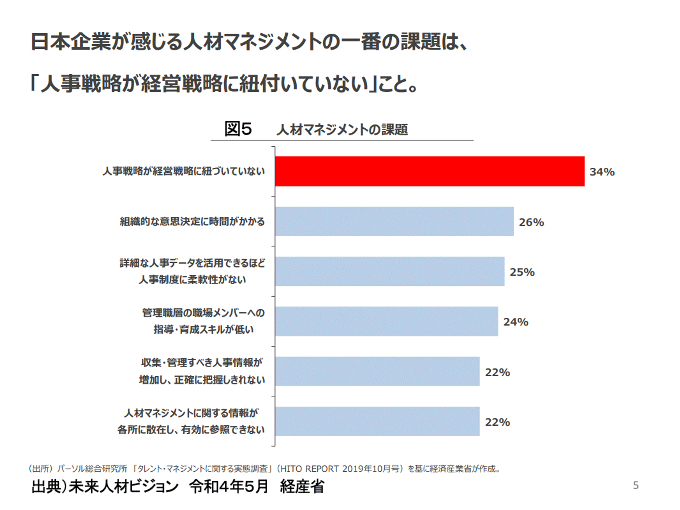

- 1)上述したように日本企業の経営者は、情報化投資を企業の生産性向上、競争力強化、売り上げ増の重要なツールとして考えていない。そうである以上、自社内で、情報の専門家を養成しようなどとは考えないだろう。

- 2)インターネット元年の1995年、それは失われた30年が始まった年でもあるが、それ以降、日本企業は海外投資を増やす半面、国内投資を抑え、人を冷たく扱ってきた。人を冷たく扱う手段として、①賃金を抑え、②非正規を増やし、③人材育成投資を抑えてきた。ここでいう人材育成投資とは、OFF―JTである。かつて企業派遣で外国の大学に留学させ、社員にMBAを取らせることが流行った時期があったが、今では、そのようなことをする日本企業はほとんどない。OFF―JT投資を抑えると同時に、情報の専門家の育成も抑えてきたのである。

- 3)日本企業では、専門的な能力よりも人間関係が重視されてきた。社内での調整能力や根回し、上に対する気遣いなどが重要な要素であった。こうした面が重要視されるところでは、専門的な能力を磨こうという雰囲気にならない。

12 おわりに

日本企業では、「職場でゴルフの話をし、ゴルフ場で仕事の話をする」と言われた。今もその傾向はあまり変わっていないだろう。平日の会社でもアフターファイブでも休日のゴルフ場でも、同じ顔ぶれでずっと一緒に仕事したり遊んだりしてみんなが同じ時間を過ごす。そうした人間関係が日本企業では重視された。かつての高度経済成長の時期は、そうした日々を送っても、会社の業績自体が伸びていたので何も問題はなかった。そうした会社では情報化など関係なかったのだろう。だが今は、真面目に仕事しないと会社が潰れる時代である。

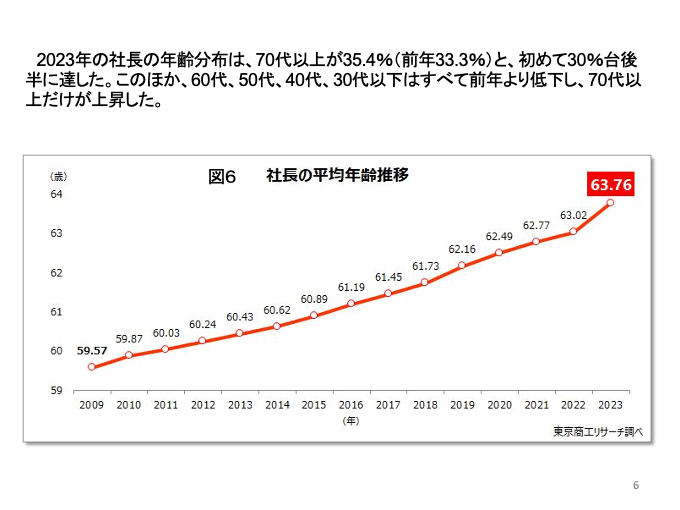

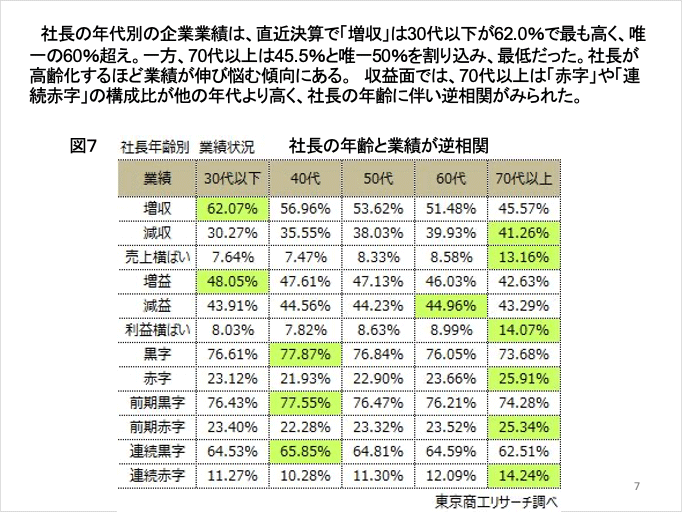

経済学では企業の社長の年齢と企業の業績とは本来は何も関係がない。だが日本企業は社長の年齢が上昇しつづけており、それに伴って企業の業績は低下している。双方は逆相関の関係になっている。

昭和の古い価値観を持ったトップがいつまでも居座り、古い価値観で経営を行っている会社ほど業績が悪化している。そうした企業では人間関係が重視され、情報化投資などそもそも考えられないのだろう。

だが今の若者は違う。会社が終わって、会社の人々と一緒に飲みに行かなくても、ネットで自分と同じ趣味の人を見付けることができる。今は、一緒にご飯を食べるだけの相手を探すアプリがあるそうだ。就職時に在宅勤務制度がある会社を希望するのは、仕事はしたいが人間関係が煩わしいと感じているからである。人間関係に惑わされることなく仕事に専念したいのである。遊び相手はネットで十分探すことができる。彼らは仕事をするために就職するのであって、会社が終わった後、または休日に職場の人たちと一緒に飲んだりゴルフをして過ごすために就職するのではないのだ。

今の若者たちに、年配者が会社が終わった後、職場の人と一緒に飲みに行けと言うと「残業代は出ますか」と聞くそうだ。また一生同じ会社で働く気などまったくなく、嫌なことがあるとさっさと転職する。昭和の世代とは価値観がまったく違う。

私は講演会で、本稿のような話をすると、「では一体どうすればいいのですか」とよく聞かれる。私の答えは「昭和の古い価値観を持った世代がいつまでも居座り、古い価値観で経営をしている限りは変わらないでしょう。だが令和の若者は、そうした価値観をまったく持っていないし、スマホを片時も手放せない生活の一部でさえあります。その世代が経営者になるころには日本の情報化も進むでしょう。それまで待つしかない。」と答える。

私はスマホをまるで身体の一部のように使いこなしている令和の若者に期待している。