3 情報化投資による二極化

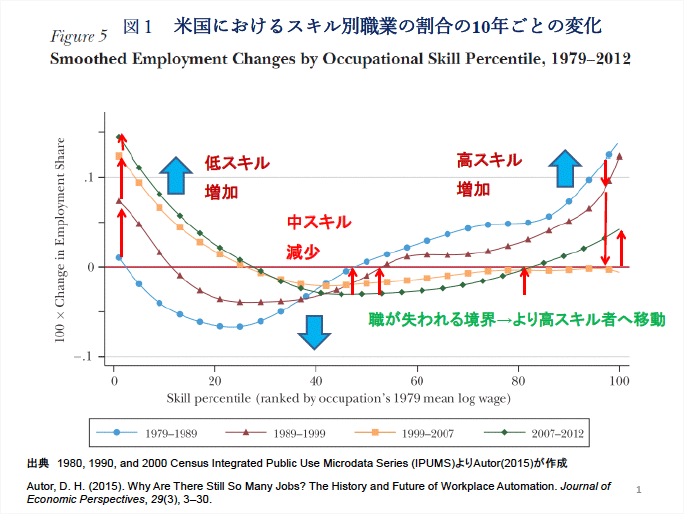

図1は、米国MITの有名な労働経済学者デイヴィッド・オーター(David Autor)教授が作成したものである。横軸にスキル度(skill percentile)を、縦軸に労働者数の変化率(change in employment share)をとり、米国における10年おきの状況をプロットした極めてシンプルな図である。

この図の特徴は、

- 中スキルの雇用が継続的に減少している。デイヴィッド・オーターによれば、減少しているのはルーティン業務者であり、対人関係の仕事など非ルーティン業務を行っている者はむしろ増えているとのこと。

- 減少した中スキルの人は、再教育・再訓練を経て、高スキル者として働き始めた人もいるが、大部分は移民が行っている労働と同じような低スキル労働者に移行した。

- 雇用者の増減がプラスとマイナスの境界となるボーダーは、時間がたつにつれて、より高いスキルの方向へと移動している。

デイヴィッド・オーターは、この図により、情報化投資により米国において二極化が生じたこと、現在米国社会で見られる経済格差は情報化投資によって発生したものであることを示した。

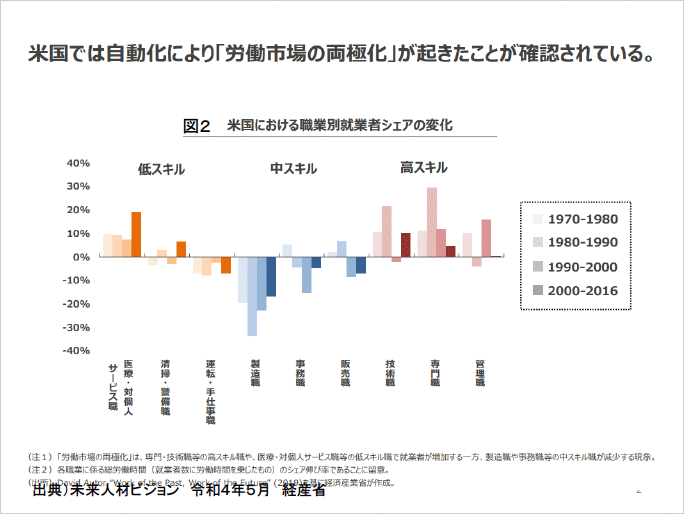

図2は、同様の分析を経済産業省が行ったものであり、米国において二極化が生じていることを示した。

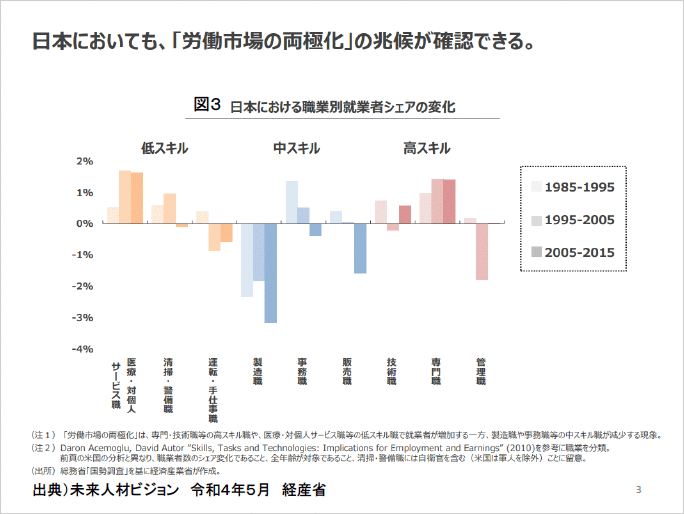

図3は、経済産業省が同じ分析を日本の労働市場に関して行ったものであり、日本は米国ほどではないにしろ、情報化投資により二極化が生じていることを示した。

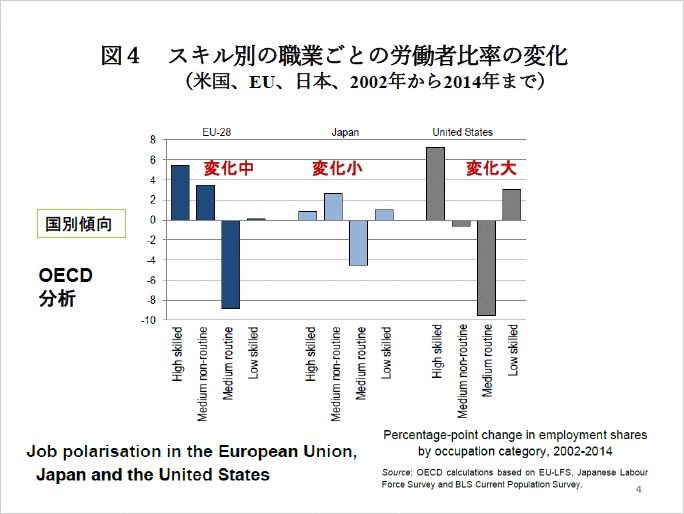

図4は、OECDが、欧州、日本、米国の3地域について、二極化の状況を比較したものである。右端の米国の変化が最も大きい。一方、真ん中の日本は、二極化が生じているものの、米国ほどではないことが分かる。

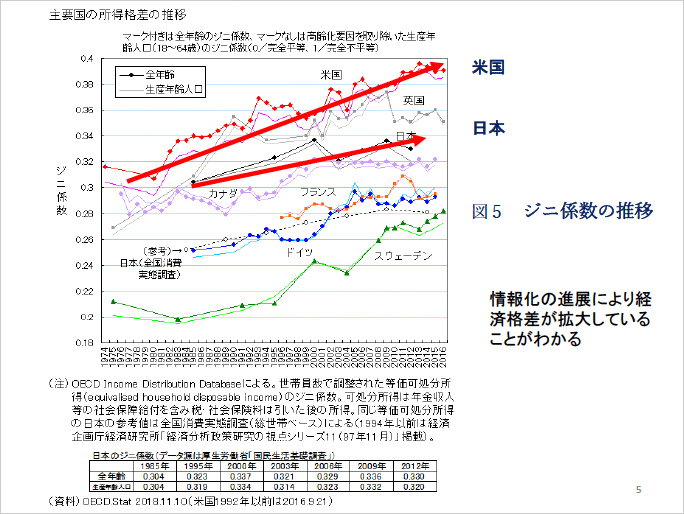

図5は、各国のジニ係数の推移を示したものである。米国は、二極化が急速に進んでいるため、ジニ係数は急速に上昇していて、経済格差が大きくなっていることが分かる。

一方、日本は、米国ほどではないにしろ、二極化が進んでいるため、米国の後を追って、ジニ係数が上昇している。やがて日本も米国並みの高いジニ係数の水準となるだろう。

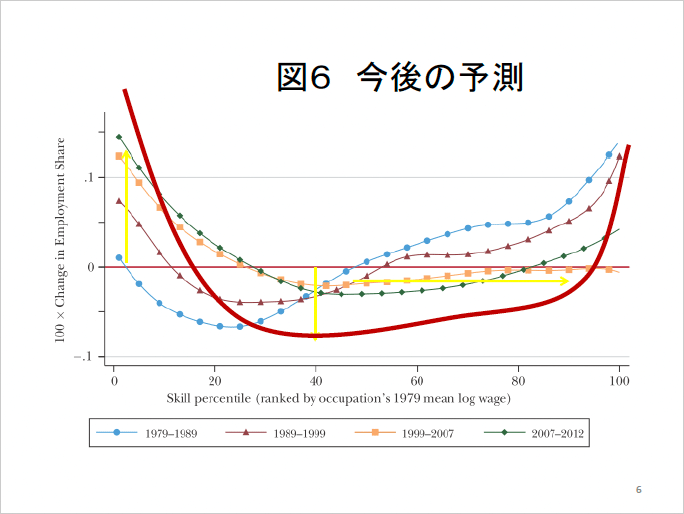

図6は、今後の予測を示したものである。

- 情報化投資が一層進むと、中スキルの雇用が一層減少する。

- 将来、強い企業ニーズがあるスーパースキル者は、ほんの一部の者しかなれない少数派になり、そうしたスーパースキル者は非情に高額な賃金で雇用される。

雇用を失った中スキル者のほとんど大部分は、移民と同じような低スキル労働者に移行する。 - 雇用者の増減がプラスとマイナスの境界となるボーダーは、より一層高いスキルの方向へと移動する。よほどのスーパースキルでないと企業は雇用しない。

- 情報化投資により、より一層の二極化が生じる。

こうした現象を、Georgieff and Hyee (2021)は以下のように述べている。

“①近年のAIの進歩の影響を大きく受ける職業には、マネージャー、科学および工学の専門家、法律、社会、文化の専門家など、高スキルを要するホワイトカラーが含まれる。

②そして、高度なデジタルスキルを有する場合、労働者はこうした職種におけるよりよい雇用機会が獲得できる。

③結果として、AIを効果的に使用するスキルを持つ労働者とそうでない労働者との間の労働市場の格差が拡大する可能性がある。

④こうした知見を踏まえると、一般的には高スキルを要するとは見なされてこなかった、店舗の売り子などの頭脳労働と手足の肉体労働を組み合わせた労働こそが、AIとロボットの最適な組み合わせを行う難しさから、置き換えの採算が合わない可能性もある。”

上記の文章を、以下に解説する。

- ①AI技術の進化により、雇用の影響を受ける層は、より高いスキル者にまで影響が及ぶようになっている。

- ②さらにもっと高いスキルを持つスーパースキル者は、企業の強いニーズの下、高い賃金に恵まれて良好な雇用環境を享受する。

- ③二極化、経済格差が一層広がる。

- ④かつて、ペッパー君やアシモ君といった、頭脳がAI、胴体がロボットといった機械が、低スキル労働者を代替すると考えられていたが、AI頭脳とロボット胴体を結合する技術がとても難しく、かつ高額になるため、こうしたロボットによる人間の代替は当分の間、発生しない。こうしたロボットが代替する人間の賃金は安く、代替する意味が見いだせなくなったためである。

4 AI技術の進化がマクロ経済に与える影響の予測

図6は、将来の日本のマクロ経済を予測している。

- かつて日本の高度成長を支えた中間層が失われていく。低賃金者が増えるため、政府はセーフテイネット分野に国家財政支出を増やし、国の将来の発展基盤に向けた投資に振り向ける財政支出が減少する。以上はマクロ経済にとってマイナス要因である。

- 一方、スーパースキル者を雇用する企業は、新しい事業を創出し、生産性が著しく上昇し、多くの付加価値を生み出す。これはマクロ経済にとってプラス要因である。

以上、将来の日本のマクロ経済にとって、AIの進展は、プラスの影響とマイナスの影響のバランスであることが予想される。

米国は、AI投資などで生産債が上がる企業数が多く、かつ米国政府はセーフテイネット投資などしない国なので、トータルとしてプラス方向に振れるものと予想される。一方、日本は、AI投資で生産性が上がる企業数は少なく、かつ低賃金者を放置できない国なので、マイナス方向に振れると予測される。

マクロ経済の将来予測作業をされておられる方ならすぐにお分かりと思うが、この試算は、多くの前提を置くことになるが、その前提の置き方で結果がプラスからマイナスまで大きく振れることが直感的に分かるだろう。そのくらい、AIがマクロ経済に与える影響というのは、現時点ではまだまだ見通すことが困難で、今後の状況次第で大きく振れる可能性があると理解される。

出典)Georgieff, A. and Hyee, R. (2021) “Artificial Intelligence and Employment: New Evidence from Occupations Most Exposed to AI,” OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 265.