低い日本の潜在成長率

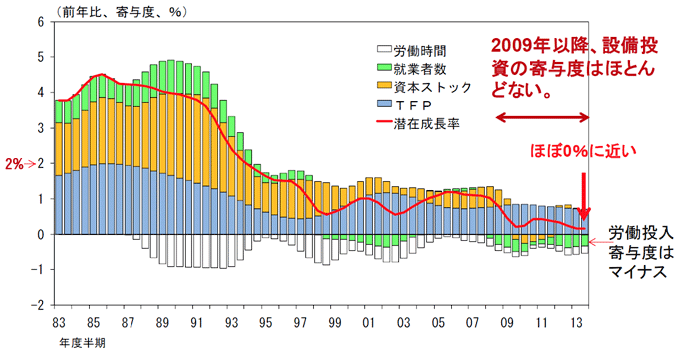

前回の連載記事で指摘したように、ドイツは日本よりも特殊出生率が低いにもかかわらず、現時点での潜在成長率は約1.7%である。一方、日本の直近の潜在成長率は、計測方法にもよるが、ほぼ0%に近い。この差は、設備投資とイノベーションの差である。特に、日本では2009年以降、設備投資による寄与度がほとんどない。今後とも人口減少・少子高齢化が進む中、労働投入量はマイナスが続くと予想される(図1)。

新アベノミクスが目標とするGDP600兆円を実現するためには、実質GDP成長率2%が必要であり、そのためには、もっと設備投資とイノベーションを増やし、ドイツを超える水準にまでもっていかないといけない。特に設備投資を増やす必要がある。

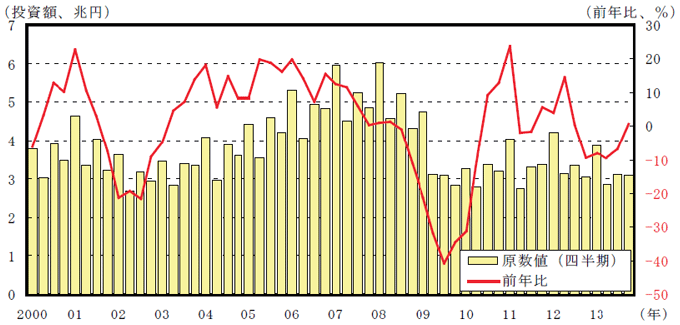

経済学的には当たり前のことであるが、財政金融政策(旧アベノミクスの第1、第2の矢)のみでは、景気浮場効果は短期的でしかない。持続的に経済成長を行うためには、潜在成長力を高めないといけない。すなわち「旧アベノミクス第3の矢」である。なかでも、民間企業の投資の回復が最重要である。だが、長期のデフレ下のデフレマインド経営により、2009年以降、製造業分野での設備投資の伸びはほとんど見られない(図2)。

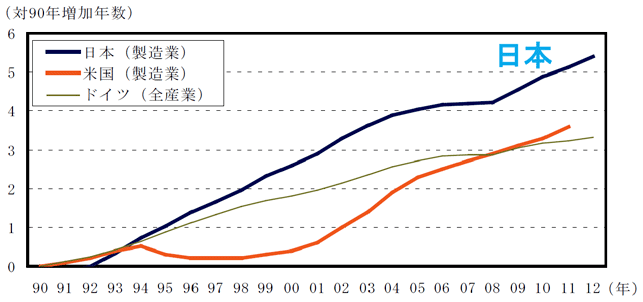

設備投資が伸びないために、日本の製造設備は年々古くなっている。製造設備の平均使用年数は、最近20年間で約5年以上古くなった。これは製造業の国際競争力劣化の要因の1つであり、「ビンテージ設備問題」と呼ばれている(図3)。

2013年の日本の就業1時間当り就業者1人当り名目付加価値でみた労働生産性は、41.3ドルであり、OECD加盟国34力国中第20位であった。日本の労働生産性が低いことは既に世界的に有名になっている(注1)。

そこで、民間企業の生産能力増強ではなく生産性向上のために設備投資を行ってもらうため、安倍政権は、設備投資を呼びかける官民対話を開始した。かつて労働者の賃金を上げるために官民対話を行い、成功したため、同じ手法を用いることにしたものと思われる。

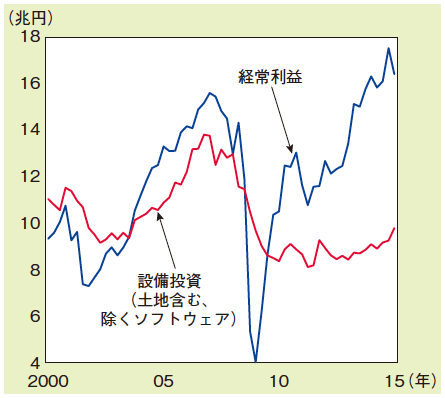

2015年10月13日、安倍総理は、総理大臣官邸で第19回日本経済再生本部を開催し、「未来投資に向けた官民対話の設置」を決定した。安倍総理は、会議での議論を踏まえ、次のように述べた。「戦後最大の経済、名目GDP600兆円を実現するため、日本経済の生産性を抜本的に高める『生産性革命』に取り組んでまいります。企業収益は、過去最高です。今こそ、設備、技術、人材に積極果敢に投資していただきたい。これは『未来への投資』です。本日、『官民対話』を設置いたしました。未来への投資を拡大する上で、制度的に壁があれば、取り除きます。聖域を設けず、この場で決めていきます」(図4)。

こうした背景にある官邸側の認識としては、安倍政権が進めてきたアベノミクス政策の恩恵、特に円安により企業が努力をしなくとも自然と利益が大きく増えているのであるから、その一部で構わないので国のために投資して欲しいというもの。旧アベノミクス第2の矢で国は既に先行投資を行ったので、今度は民間企業の番、との認識であろう(図5)。

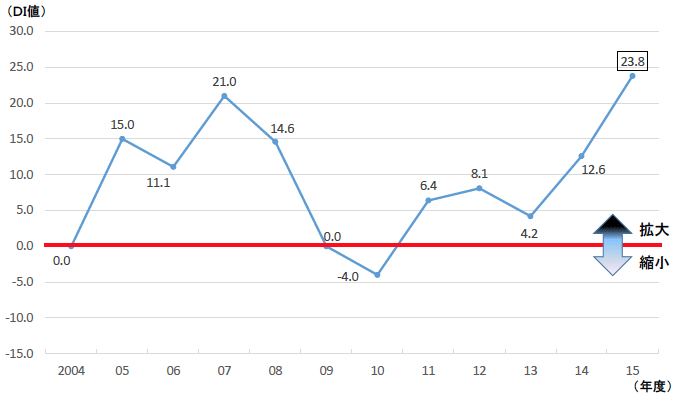

こうした要請の効果かどうかわからないが、昨今のIoT/Industrie4.0ブームを背景に、IT投資は増加傾向にある(図6)。

国際競争に負けている日本の製造業

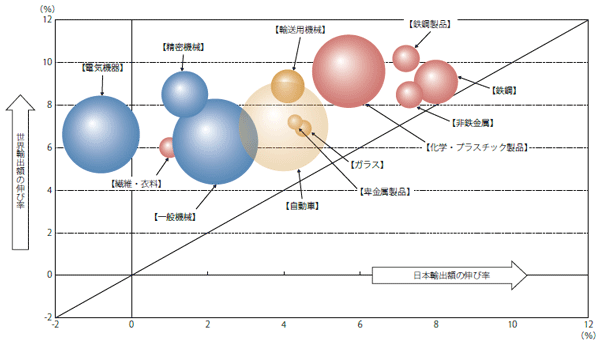

昨年度に発表された「通商白書2015」のエッセンスを以下に紹介する。図7を見ればわかるように、日本からの輸出の伸びは、世界の平均値を下回っている。特にこれまで日本が強いと言われてきた品目でさえ世界に負けている。すなわち、もはや日本の製造業の国際競争力は世界に比べて劣っているのである。

[ 図を拡大 ]

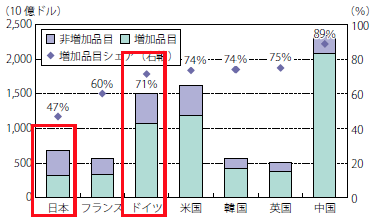

図8は、輸出額が増加傾向の品目が輸出額全体に占める割合の各国比較である。ドイツは、輸出額が1500億ドルもあり、うち増加品目が71%もある。しかし日本は輸出額が700億ドルしかないのに、増加品目は47%しかない。すなわち日本は世界市場で伸びている新しい品目のニーズをとらえていないのである。

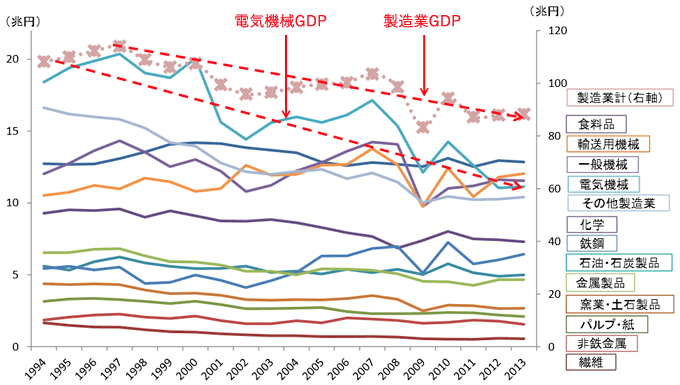

その結果、製造業のGDPは1997年の約114兆円をピークに減少し続け、ここ数年は90兆円レベルである。 2000年以降、特に大きく落ちたのは「電気機械」である。すなわちグローバル競争のなかで日本の製造業が競争に負け、その地位が低下しているのである(図9)。

IT投資に関する日本の経営者の常識は世界の非常識

国際IT財団(IFIT;International Foundation for Information Technology)は、2014年、615社の日本企業を対象に、ITの利活用に関する調査を実施した。その結果、日本企業によるIT投資の主目的は、通常業務の合理化・コスト削減であり、10年前の調査と同じであり、時代とともに変わっていないことがわかった。日本では、IT投資が企業の業績にほとんど反映しないとされているが、IT投資の目的が通常業務の合理化・コスト削減であるため、従業員の前向きな協力が得られず、労働組合からも反発されることが、その背景にあるとしている。

一方、極めて少数派であるが、CIOを置くようなIT投資に理解のある企業では、IT投資を、ROE拡大、海外進出、新規事業など売上増の手段として投資を行っており、この場合は、従業員が積極的に協力し、企業業績向上につながるとしている。

国際IT財団では、日本企業でなかなかIT投資が企業業績に反映しない理由として、通常言われている「人材不足」説を否定し、真の理由は、経営トップの理解のなさ、日本企業のIT戦略の欠如にあると結論づけている。

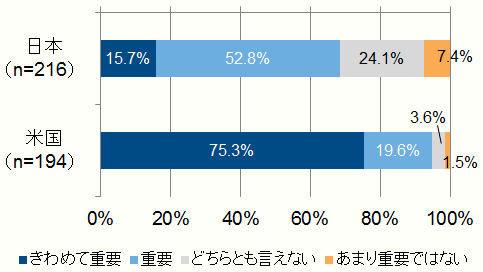

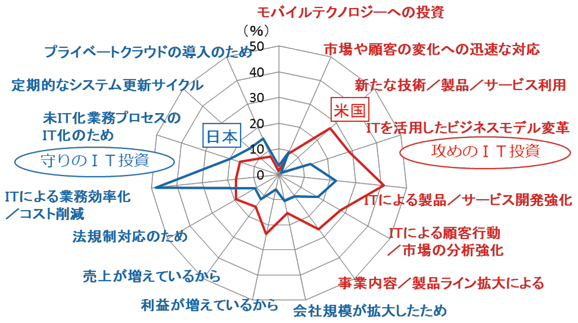

同様の調査結果は他の調査でも示されている。一般社団法入電予晴報技術産業協会が2013年10月9日に発表した調査では、日米の経営者の意識を比較している。

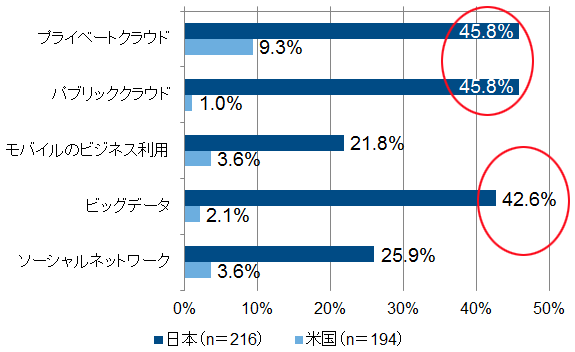

その調査によれば、日本の経営者は、IT投資をさほど重要とは考えていない。米国経営者はIT投資を売り上げ増のための「攻めのIT投資」と考えているが、日本の経営者はコスト削減の「守りのIT投資」と考えているという大きな差が出た。また、日本の経営者の半数近くが、「クラウド」「ビッグデータ」という言葉を聞いたことすらないと回答している(図10、図11、図12)。すなわち、日本の経営者はIT投資を重要と考えないため、なかなかIT投資を行わず、もし仮にIT投資を行うとしても新ビジネスによる売上げ増でなく、コスト削減の方向に向かっているというのが日本企業の全体的な傾向であるといえる。

先日発表された「労働白書2015」においても、「IT投資を積極的に行うことが労働生産性向上には不可欠である」と結論付けている。

日本の産業にとってインダストリー4.0が意味するもの

これまで、日本の製造業はIT投資で世界に遅れをとり、グローバル化でも遅れをとった。その結果、これまで日本の製造業は、じり貧を続け、国際競争力の劣化を招いてきた。だが、今起きているIoT/Industrie4.0の大きな波は、日本の製造業を反転攻勢させる絶好の機会である。ぜひ、日本の製造業は、この大きな波に乗り、世界に大きく羽ばたいて欲しい。

『機械設計』(日刊工業新聞社)2016年4月号「インダストリー4.0はモノづくりをどう変えるか」に掲載