ドイツ経済を支える中小企業

ドイツ人は自分の国を「中小企業の国」と呼ぶ。ドイツには古くから「マイスター」と呼ばれる高い技能を待った職人がいて技術力の高いドイツ製品を作り、ドイツ経済を支えてきた。かつては、家内制手工業であったが、近代になると中小企業へと発展していった。彼らは社会からの尊敬を受けるだけでなく、ギルドと呼ばれる組合を作り、政治的発言力も持ち、自らの地位向上を図ってきた。ドイツの教育システムは、「デュアルシステム」と呼ばれ、世界的にも有名であり、職人養成コースが設けられ、充実した教育訓練を受けている。

戦後、西独市場が拡大していたので中小企業は国内市場を対象としていればよかったが、1989年の東西統一により、西独に比べて生産性が約1/3の東独2000万人を抱え込み、経済がガタガタになり、「欧州の病人」と呼ばれた。そこでドイツは国を挙げて製造業、得に中小企業の輸出振興に取り組み、輸出主導による経済成長が定着した。当時、中小企業は生き残りをかけて外国市場に積極的に進出していった。国際化に成功して売上げを伸ばした中小企業は「隠れたチャンピオン(Hidden Champion)」と呼ばれ、競争力をさらに高めたが、国際化に対応できなかった中小企業は淘汰されていった。

ドイツでは競争力のない中小企業は「ソンビ企業」と呼ばれ、国民のなかにソンビ企業を永らえさせようという発想自体がないため、銀行はとても冷たく、淘汰されていく。今、ドイツの中小企業の黒字化率はほぼ100%に近いと言われている。

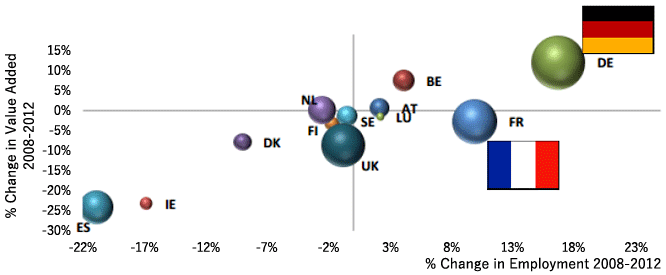

ドイツの中小企業は、大企業を凌ぐペースで成長し、欧州の他国と比べてもドイツの中小企業は付加価値および雇用者数の双方で大きく伸びている。雇用を吸収し、失業率低下に大きく貢献したのも大企業よりむしろ中小企業である。このためドイツにおいで中小企業は国の経済の屋台骨を支えるという意味を込めて「ミッテルシュタンド(Mittelstand)」と呼ばれている。

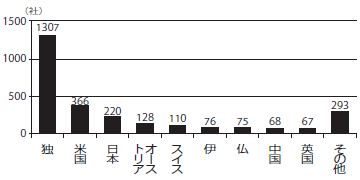

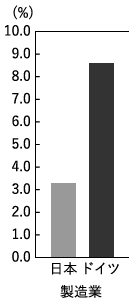

ドイツの中小企業の特徴は、(1)外国指向が強い「隠れたチャンピオン」が圧倒的に多いこと、(2)それが大都市に集中せずに全国各地に点在していること、(3)そのROA(総資産利益率)が高いこと、(4)Family owned company(家族経営、同族経営)が95%と多いこと、である。全輸出額に占める中小企業の割合は日本は2.8%であるが、ドイツは19.2%である(2010年)。ドイツ経済における中小企業の役割の大きさが、この数字からもわかる。

今、「独り勝ち」と言われるほど強いドイツの経済力は、「隠れたチャンピオン」と呼ばれる強い中小企業があってこそ可能である。そのため、中小企業にもインダストリー4.0を普及させることが必須要件なのである。

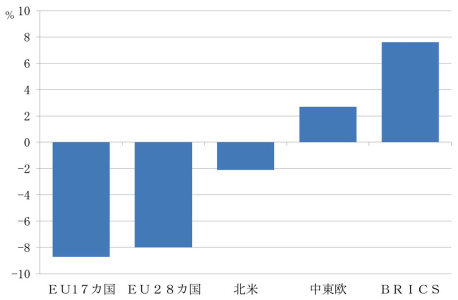

EUは陸続きなのでEU域内への輸出を増やすことはさほど難しいことではないと言う人がいるが、統計データを見ると、EU域内向け輸出はむしろ減少し、BRICS向け輸出が増えている。ドイツの中小企業はBRICSまで出かけていって果敢に市場開拓をしたのである。

日本の中小企業の多くは大企業の下請であるため、ROAは低いが、ドイツには系列がなく、中小企業は高付加価値商品を販売するため、ROAが高いとされている(図1〜6)。

縦軸;付加価値の変化率 横軸;雇用者数の変化率

| 日本 | ドイツ | フランス | イタリア | スペイン | |

|---|---|---|---|---|---|

| 輸出を行う企業の割合 | 2.8% | 19.2% | 19.0% | 27.3% | 23.8% |

| 対外直接投資を行う企業の割合 | 0.3% | 2.3% | 0.2% | 1.6% | 2.1% |

| (出典)経済産業省「2012年版中小企業白書」(経済産業省「工業統計」、総務省「経済センサス」を再再編加工)、欧州委員会(2015)「Internationalisation of European SMEs」から作成。 | |||||

| (備考)本表の中では、日本の中小企業は従業員数300以下。UEの中小企業は従業員250人未満。 | |||||

| (出典)通商白書2012 | |||||

| ドイツ | 日本 | 米国 | |

|---|---|---|---|

| 企業数 | 99.6% | 99.7% | 99.7% |

| 被雇用者数 | 61% | 62.8% | 49.1% |

| 付加価値 | 52% | 49.3% | 43.9% |

(備考)

|

|||

| (資料)中小企業庁「平成24年版中小企業白書」、ドイツ経済技術省資料、BonnIfM研究所、米国通商代表部、米国センサス局、OECD「Science, Technology and Industry Scoreboard 2011」から作成 | |||

| (出典)通商白書2012 | |||

中小企業へのインダストリー4.0の導入方法

ドイツのインダストリー4.0関係者によれば、大企業・中堅企業は、インダストリー4.0に大いに関心を有し、自主的に導入するであろうことはほぼまちがいないものの、大部分の中小企業は、インダストリー4.0の存在すら知らないという企業が多く、インダストリー4.0の重要性を啓蒙するところから始めなければならない。大企業は自社で抱える優秀で多くのシステムエンジニアの力でインダストリー4.0をオーダーメイドで導入できる実力を持っているが、中小企業には難しい。中小企業が、インダストリー4.0を導入するためにはどうすればよいか、ドイツでもまだ議論中であるが、現在、議論されている内容は、以下の2通りである。

第1に、大企業を中心として、日本の「系列」のような企業グループ(サプライチェーン、バリューチェーン)を作り、その中に中小企業に入ってきてもらい、大企業のサポートを受けて、同じ企業グループ内で同じインダストリー4.0を導入するという考え方である。日本には既に「系列」が存在しているため、ドイツ以上に中小企業にインダストリー4.0を導入しやすい環境が整っているといえる。

第2に中小企業が自分の力でインダストリー4.0のシステムを組み立てなくとも、「モジュール化」された低価格の機械を買ってきて接続さえすれば、原理はわからなくても、とりあえずインダストリー4.0が使える、というもの。例を挙げて説明するなら、ステレオを買うとき、経済力があり、かつ耳に自信のある人は、スピーカ、プリアンプ、メインアンプ、プレーヤーなど1つ1つ自分の耳で確かめながら、自分の好みの音を作り上げていくことができるが、資金力が余りなく、耳に自信のない人は、とりあえずメーカーが用意したミニコンポ一式をセットで購入するようなものである。それぞれの機械の役割や原理がわからなくても、とりあえず音楽は聞けるという最低限の機能だけは持っている。だが、ステレオの例を挙げるまでもなく、「モジュール化」されたインダストリー4.0市場の方が、実は格段に市場規模が大きい可能性があるため、企業の勝敗を決するのは、実はモジュール事業であるかもしれない。それは例えて言うなら、自動車分野では、エンジニアとしてはフェラーリのような先端技術を織り込んだ機械を作ることに魅力を感じるだろうが、フェラーリ市場よりも小型車市場の方がはるかに巨大であるため、小型車市場が日本の自動車メーカーの収益を支えていることに似ている。

プラグ・アンド・プレイ方式

ドイツのスマートファクトリーKLのデトレフ・ツュールケ教授(写真1)は、中小企業に導入されるインダストリー4.0は、モジュール化され、LEGOブロックのように、簡単にばらしたり、組み立てたりできなければならない、と主張する。電化製品をコンセントに差し込めばすぐに使えるのと同様、インターネットの接続プラグに差し込めば、直ちに使用できる、という意味で、「プラグ・アンド・プレイ」(Plug and Play)方式と呼ばれる。すなわち、中小企業への導入を目指すインダストリー4.0は、全体的性能は大企業が自社ニーズに合わせて特注で設計導入するシステムには及ばないものの、基本機能は揃っていて低価格であり、かつ、原理がわからなくても、機械を取り替えて簡単に接続でき、すぐにインダストリー4.0を使えるものであるべきと主張する。

ハノーバーメッセでは2011年以降、インダストリー4.0に関する展示を行っており、2015年で5年目である。 2015年は、4月13〜17日、'Integrated Industry-Join the Network!'をテーマに開催された(写真2〜4)。そこでデトレフ・ツュールケ教授はPILZ、FESTO、Rexroth、HARTING、PHOENIX、CONTACT、LAPPKABEL、MiniTecなど各社の機械を、モジュールを介してネットワークで接続したデモ工場を展示した。モジュールにはプラグを差し込むだけの状態となっており、「Plug and Play 3 Minutes Swap」のキャッチフレーズで、機械を入れ替えてプラグを差し込めば直ちに接続されて機械を使用でき、それに要する時間は3分間というプラグ・アンド・プレイ方式を体現したデモ工場であった。上述した各企業は、スマートファクトリーKLでの開発に参加している企業である。

日本の中小企業への導入

日独の中小企業について、企業数、被雇用者数および付加価値を比較すれば、ドイツを「中小企業の国」と呼ぶのであれば、日本も立派な「中小企業の国」である。そのため、日本でも中小企業にインダストリー4.0を導入しないなどということは考えられない。だが日本の大手メーカーが開発するシステムは中小企業にとって高価格、高機能であり、使いこなせない。今のままでは、大企業数十社に富士通、日立製作所、三菱電機などの数十億円のシステムが導入されて、ハイ終わり、となりかねない。日本企業全体への広がりがない状態になってしまう。日本には風土的に「プラグ・アンド・プレイ方式」が適しているのかどうかわからないが、低価格・簡易機能版を開発しないと、中小企業への導入が進まない。

日本の大手メーカーは、中小企業向けの利幅の薄いシステムは、ニッチ市場であり、関心がない。そのため、民間企業の活動だけではない何らかの仕組みが必要である。ドイツにあっても、スマートファクトリーKLには公費が役人され、参加企業が一定の負担を負っている。

『機械設計』(日刊工業新聞社)2016年1月号「インダストリー4.0はモノづくりをどう変えるか」に掲載