3年に及ぶ岸田文雄内閣の後、石破茂内閣が発足し、間もなく衆院選を迎える。

この間の日本経済を振り返ると、緩やかなデフレが終了し、消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)は2022年4月以降、前年比2%以上の上昇率を示している。金融政策では異次元緩和が終了し、金利のある世界が戻ってきた。このように名目値でみれば、日本経済の姿はコロナ禍以前と以後では大きく異なる。

他方、実質国内総生産(GDP)伸び率の長期的な趨勢は低下傾向が続いており、実質金利もマイナスのままだ。財政面でも、社会保障基金を含む一般政府の基礎的財政収支(GDP比)はいまだコロナ禍前の水準を回復していない。アベノミクス以降積み残されている構造改革の多くが進展していないことを示唆する。新内閣に望まれる経済・財政政策を検討したい。

◆◆◆

経済政策については、物価変動の影響を除いた実質賃金の持続的な上昇を目指すべきだ。実質賃金は24年6月に27カ月ぶりに前年同月比プラスに転じたが、その後一進一退の状況だ。今後労働供給の増加がなければ実質賃金には上昇圧力がかかるだろうが、上昇を持続、加速することが重要だ。それには、(1)労働者の分け前(労働分配率)を増やす(2)賃金(貨幣)の購買力を高める(3)経済全体の所得(GDP)を増やす――のいずれかあるいはこれらの組み合わせが考えられる。

労働分配率は、長期的には生産技術や財市場・労働市場の競争度により決まる。日米などでは1980〜2000年ごろにかけて、IT(情報技術)化の進展に伴い労働分配率は低下した。米国ではその後も無形資産(顧客データ、ブランド、ソフトウエア、革新的技術など)への投資が増えたことや、それに伴い財市場の集中度が高まったことなどから、労働分配率は低下傾向にある。

他方、日本では無形資産投資は停滞し、財市場はより競争的になっており、労働分配率は近年低下傾向にはない。従って政策的に労働分配率を引き上げる余地は小さい。大幅な最低賃金引き上げは労働分配率を上昇させる可能性はあるが、企業が採用時の選考基準を厳しくするなどの副作用も懸念される。賃上げ促進税制が賃上げを促したというエビデンス(証拠)はない。

では、賃金の購買力を高めるための物価対策はどうか。岸田政権下で実施された定額減税やガソリン補助金などは一時的な効果はあったものの、対象者を絞らなければ多額な費用がかかり、持続可能な政策ではない。為替相場が円高に推移すれば物価安定を通じて購買力の増大に寄与するが、為替相場の動向は内外の金融政策に依存して変動するため、不確実である。

結局、重要なのは長期的にGDPを増やすことであり、経済全体の生産性を高めることに尽きる。イノベーション(技術革新)の促進、デジタル化、グリーン化などの施策を着実に実施することに加え、既存のヒト、モノ・サービス、カネといった資源が最大限活用されるよう、市場メカニズムを生かす政策が重要だ。

ヒトについては、雇用の流動化をいかに円滑に進められるかがカギとなる。併せて失業時の十分な補償や職探しが迅速になされるよう、リスキリング(学び直し)を含めた制度設計が必要だ。そのための費用を官民でどのように分担すべきか、早急な議論が望まれる。

流動化が円滑に進めば、正規と非正規の賃金格差も縮小するだろう。また転職によるキャリアアップの可能性が高まれば、スキルを身につけたいという労働者が増え、企業もこれに応える必要が出てくるので、米国などと比べ少なかった日本の人的資本投資が増えることが期待できる。効率的な人材の配置と人的資本の蓄積が進めば、実質賃金は持続的に上昇するだろう。

カネについては岸田政権下で、新たな少額投資非課税制度(NISA)などを通じて、家計の資産運用で預貯金から株式や投資信託などへのシフトが進んだ。

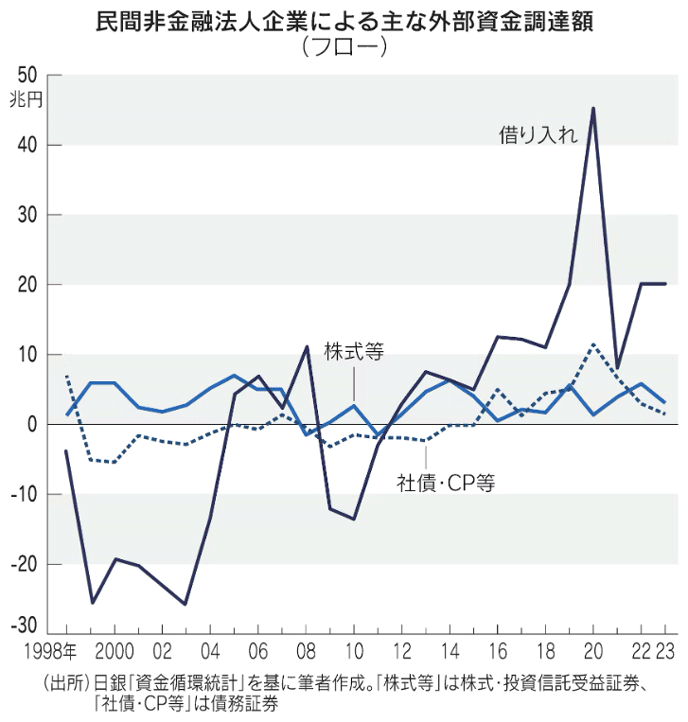

加えて企業による資本市場を通じた資金調達のさらなる拡大を図ることも重要だ。アベノミクス以降、低金利で銀行借り入れや社債などの負債性資金による調達は増えたが、株式による資金調達はほとんど増えていない(図参照)。だが担保となる資産が少ないスタートアップやベンチャー企業の成長、無形資産への投資には、株式による資金調達が適している。ベンチャー企業のガバナンス(統治)の改善やベンチャーキャピタルの人材育成などを通じた一層の拡充が必要だ。

モノ・サービスについては、主な担い手である中小企業向け政策の見直しが欠かせない。中小企業は経営者の高齢化や後継者難、人手不足などの問題を抱えており、これを従来の一律の税制優遇や幅広い補助金で解決するのは限界がある。市場メカニズムを生かす形での支援が効果的だ。

例えば中小企業の財務や人的資本に関する信頼性のある情報開示を促進し、そのために補助金などを活用すれば、資金調達、事業継承、M&A(合併・買収)、人材獲得にも効果が期待できる。中小企業の分野で資源配分が効率化されれば、裾野の広い持続的な実質賃金の上昇が期待できる。

◆◆◆

新政権の財政政策はどうあるべきか。まず金融政策が異次元緩和から金利、量の両面で正常化の過程にあるなかで、財政の自由度は狭まりつつあることを認識する必要がある。岸田政権下では定額減税などの大盤振る舞いがなされたが、景気拡大に伴い税収も増える一方、政府支出を直接の原因として急激なインフレや円安は生じなかった。こうした「成功」体験は、新政権にさらなる支出増加の誘因を与えるかもしれない。

だがこれは超金融緩和に支えられたものであり、今後金利が名目成長率を上回るようになれば、財政赤字の増大は危険なギャンブルになる。まずは政府が目標とする25年度の国と地方の基礎的財政収支の黒字化を着実に実現すべきだ。防衛費や少子化対策などの財源の具体化も急がれる。

政府は市場では対応できないことに集中すべきだ。大規模地震や水害などの自然災害、パンデミック(感染症の世界的大流行)など大規模な負のショックは民間の保険だけでは対応できず、財政が保険機能を発揮することが求められる。被害を受けた家計・企業は所得の多くを支出に回すので、対象を絞った措置は経済的な効果も大きい。危機時に備えるため、平時には財政余力を確保しておき、危機から回復した後は速やかに補助を停止すべきだ。

筆者が本田朋史・神戸大特命准教授らと実施した中小企業向けコロナ支援措置の効果検証からも明らかなように、広範囲な施策が長期間継続されると、非効率な企業の温存につながりかねない。これは結局、実質賃金の低迷を招くことになる。自然災害については、被害想定に基づき財政支出を予測し公開することも一案だ。エビデンスに基づいた政策の決定とタイムリーな廃止が求められる。

2024年10月11日 日本経済新聞「経済教室」に掲載