日銀以外の多くの中央銀行がインフレ抑制のために金融引き締めに動く中で、金融・為替市場が不安定になっている。本稿ではやや長期的な観点から、金融政策のあり方を考えたい。

日銀が初めて消費者物価指数(CPI)の上昇率に目標値を導入したのは、2001年3月に量的緩和策を導入したときだ。当初は0%以上となるまで政策を継続するとしたが、その後1%程度をめどとするよう変更し、量的・質的緩和策を導入する直前の13年1月に2%の目標を設定した。

物価上昇率の目標値を決めて金融政策を運営する目的の一つは、目標達成までその政策を継続することをあらかじめ決める(コミットする)ことで、将来の金融政策や物価に関する人々の予想に働きかけることにある。人々が金融緩和のコミットメントを信じれば、長期金利が低下し、実体経済の回復が早まることが期待される。特にデフレ下で、短期金利が0%に近い流動性のわなに陥っているときに有効だと考えられた。

目標が2%に引き上げられたのは主に2つの理由からだ。まず物価上昇率の目標を0%にすると、短期金利も0%近傍で安定してしまい、将来、金利の引き下げ余地がなくなる。「のりしろ」を作るためには2%の方がよい。また世界の主要中銀が2%の目標を掲げる中で、日本だけが低い目標を掲げると、金融緩和に消極的だと受け止められて円高になる危険があった。

2%目標の下での量的・質的緩和策は円高を是正し、設備投資や輸出などの総需要を下支えした。18年にはCPI上昇率は1%程度に達し、デフレからの脱却を果たしたが、最近まで2%には届かなかった。人々の物価予想は想定された以上に硬直的で、物価予想を通じた実体経済の浮揚効果は十分に働かなかった。

また、企業の価格設定には資金繰りも影響する。資金繰りが厳しい企業は在庫を減らして現預金を確保するために、資金繰りが楽な企業よりも低い価格をつけるだろう。実際、経済産業研究所で筆者が滝澤美帆・学習院大教授と山ノ内健太・香川大准教授と実施した研究では、現預金などの流動性資産が少ない企業ほど低い価格を設定することが確認されたが、金融緩和はこうした価格設定の違いに影響していなかった。

◆◆◆

最近では世界的な資源価格上昇と大幅な円安の影響により、生鮮食品を除くCPI上昇率(前年同月比)は2%台に達した。日銀の緩和継続姿勢が円安を招いており、諸外国との物価水準の違いを調整した実質実効為替レートはこの50年間で最低水準となっている。

大幅な円安は輸出企業やインバウンド(訪日外国人)関連企業に恩恵をもたらす一方、物価上昇を通じて実質所得の減少をもたらす。物価上昇の影響は、特に低所得者層で大きい。

数年から10年程度の長期でみれば、為替レートはいずれ購買力平価に沿った水準にまで修正されると考えられる。だがこの修正が緩やかに進むとは限らない。円キャリー取引の巻き戻しなどにより、急激かつ過度に進む(オーバーシュートする)リスクがある。

日銀が緩和政策を維持するもう一つのリスクは財政赤字の膨張だ。筆者は宮川大介・一橋大准教授と渡邉修士・日大教授と共同で、国債の発行市場での民間の需要関数と政府による供給関数を、国債の満期までの年限別に推計し、日銀の国債購入の効果を分析した。

日本では機関投資家が特定年限の債券を選好する度合い(特定期間選好)が強いこともあり、日銀による国債購入は比較的大きな利回り低下効果を持つことが分かった。他方、政府が全体としての発行年限を長期化しつつ、利回りの低下した年限の発行を柔軟に増やしているため、日銀による国債購入の効果の一部は相殺されていることが明らかになった。政府は国債の利払い費の節約という国債管理上の恩恵を受けており、赤字削減へのインセンティブ(誘因)は弱まっている。

低金利の長期化が非効率企業の温存につながるリスクも無視できない。低金利は企業の参入を容易にする効果もあるが、前者の効果が大きければ資源配分は非効率となり、生産性は停滞し実質賃金も上がらない。

さらに長短金利操作、特に日銀が指定した利回りで国債を無制限に購入する指し値オペは市場機能を失わせている。例えばインフレは日銀が言うように一過性なのか、本来なら市場参加者の意見が集約される債券市場から情報を読み取れるはずだが、それができない。

国債価格(利回り)を長期間固定すると投機を引き起こし、これに対抗するためさらに大量の国債購入が必要になるリスクもある。投機に対抗できても国債価格のボラティリティー(変動率)低下で裁定取引の機会が減り、市場の厚みが低下する。市場機能はさらに悪化し、市場からの警告が発せられないまま、国債発行が膨張し続けかねない。

◆◆◆

2%目標を政策継続の条件として追求した結果、長期的なリスクが累積した。ただ物価目標自体は人々の物価予想を安定させ、不確実性を減らす効果がある。長期的にある程度の物価上昇率を維持することで、名目成長率が高まり、生産性が高まる可能性もある。

前述の宮川氏および早稲田大学の及川浩希教授と上田晃三教授の研究は、高い名目成長率がイノベーション(技術革新)を活発に行う企業のシェアを高めることを示した。ただし、こうしたメリットは企業間の労働移動などが円滑に進むことが前提であり、その実現には時間がかかる。

そこで2%の旗自体は降ろさずに、その位置づけを、現状の政策を維持するためのターゲットから、長期的に追求するゴールとしてとらえ直し、短期的なかい離を許容することを提案したい。そのうえで当面、長短金利操作から国債購入額などを操作目標にする量的政策に戻してはどうか。価格(利回り)の決定を市場に任せた方が、市場機能も財政規律も働きやすい。

短期金利の操作では、長期的に望ましいインフレ率を設定したうえで、実際のインフレ率と需給ギャップに応じて短期金利を調整する運営方針(テイラールール)が望ましいとされるが、量的政策も同様に考えればよい。資源高などのインフレ圧力があり、コロナショック後の需給ギャップも縮小しつつある。海外の金融引き締めの影響や国内の感染状況など不確実性はあるが、まずは量的緩和の縮小を目指すのが妥当だろう。

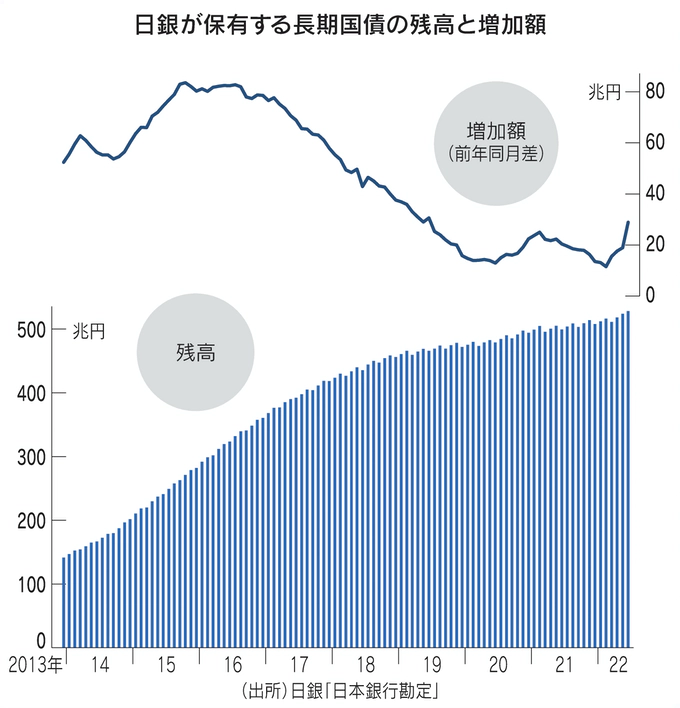

日銀が保有する長期国債の増加額は最近のコロナ対応を除き、長短金利操作を導入した16年9月以降、減少傾向にある(図参照)。コロナ前のように徐々に緩和の程度を縮小していくのが一案だ。無論、この政策変更自体が急激な円高や長期金利の急上昇を招くリスクもある。景気を冷やしてしまっては元も子もない。政策変更は丁寧な説明の下に進めるべきだ。ただ政策変更に伴うリスクに目を奪われ、現行の政策を継続することで累積するリスクから目を背けてはいけない。

2022年7月7日 日本経済新聞「経済教室」に掲載