言うまでもなく、創業者は企業の誕生と成長に不可欠な存在だ。創業者は、自身の信念や時には思い込みから事業を始め、それが競合他社の模倣を許さないイノベーション(革新)や迅速な事業化につながることもある。

強い事業へのコミットメントが、困難な状況を打開するレジリエンス(回復力)を生み出す。時には周囲の同意を得ることなく独断で意思決定を行う。こうした創業者のもつ特性や行動、すなわちアントレプレナーシップ(起業家活動)こそがスタートアップ企業(創業間もない企業)の原動力と言える。

スタートアップ企業の誕生は、創業者が他の選択肢ではなく起業(創業)を選ぶことから始まる。国際的な調査プロジェクト、グローバルアントレプレナーシップモニター(GEM)によると、アントレプレナーシップの水準は、多くの先進国よりも発展途上国で高い傾向が見られる。

その理由の一つが、代替となる魅力ある就業機会が乏しいことだ。かつての日本も、これに近い状況だった。第2次世界大戦後、安定した就業機会が限られ、井深大と盛田昭夫(ソニー、当時、東京通信工業)、稲盛和夫(京セラ、当時、京都セラミック)ら、多くの優秀な人材が起業の道を選んだ。

ところが、高度経済成長期を経て既存企業への安定した就職が浸透すると、状況は一変した。新卒一括採用、年功序列、終身雇用、生え抜き人事、定年制などの伝統的な日本型雇用システムが確立し、優秀な人材が既存の大企業に流入した。こうした企業における就職の安定化は、起業をよりリスクの高い選択肢へと追いやった。さらに、終身雇用や生え抜き人事といった慣習は、優秀な人材を組織内に囲い込む効果をもたらした。

日本型雇用システムのもとでは、ファミリー企業などを除き、次期経営者は社内での出世競争を勝ち抜くことが求められる。そこでは、リスクを取って新しい事業を生み出すアントレプレナーシップを持つ者が勝者になるわけではない。

出世のトーナメント競争では、むしろ組織内での広範な支持が不可欠だ。そして経営者の座を射止めた者は、合意形成を図る調整役としての手腕が試される。その結果、既存事業の維持を優先し、新しい事業への意欲や市場の変化に対応する意識が希薄になる。組織の秩序を優先する日本の経営者が陥りやすい点だ。

もっともスタートアップ企業であっても、成長して組織が拡大すれば、必然的に組織内のマネジメントが求められる。それまでの創業者の独断的な意思決定も、いつしか組織的・民主的な方法に改められる。時には組織内の政治的活動や組織外のロビー活動も必要になる。組織の拡大に伴って、本来持ち合わせていたアントレプレナーシップの発揮が困難になる。いうなれば「成長のわな」だ。

こうした限界を考えると常にスタートアップ企業が登場する環境が必要だ。企業の誕生と成長には人材、資金、技術といったリソース(経営資源)が欠かせない。また、組織の人材には経営、技術、財務といった専門能力が求められる。

これらのリソースを市場に効率よく循環させる仕組みとして、起業エコシステム(生態系)、あるいはスタートアップエコシステムが注目されている。起業エコシステムでは、市場から多様で優秀な人材を獲得し、資金や技術といったリソースを潜在的創業者に循環させる。

企業の成長サイクルの中で、経営者に求められる能力は変化する。創業間もない企業と一定規模まで成長した企業とでは、求められる能力は同一でない。特に海外では、スタートアップ企業を次々と生み出すシリアルアントレプレナー(連続的起業家)が活躍している。優秀な人材のスピンアウトに加えて、各ステージを担う人材が重要となる。

創業者の中にはIPO(新規株式公開)やM&A(合併・買収)を通じて株式を他社へ売却する、いわゆる出口戦略を目指す者が少なくない。出口戦略によって、創業者は経営権を失う代わりに株式の売却で多額の富を得る。その資金を次の潜在的創業者に出資することで循環的な創業メカニズムを創り出す。創業の成功と資金の循環こそが起業エコシステムの神髄だ。

ただし、日本は諸外国と比較して創業者から後継者への交代が少なく、創業者によるリーダーシップが継続する傾向が強い。筆者と科学技術・学術政策研究所の池田雄哉氏との共同研究では、日本の新興市場ではIPO後まで創業者が経営トップにとどまる割合が5割を超え、他国と比較して高い傾向が見られるが、その継続が必ずしも時価総額や利益率の向上に結び付いていない。

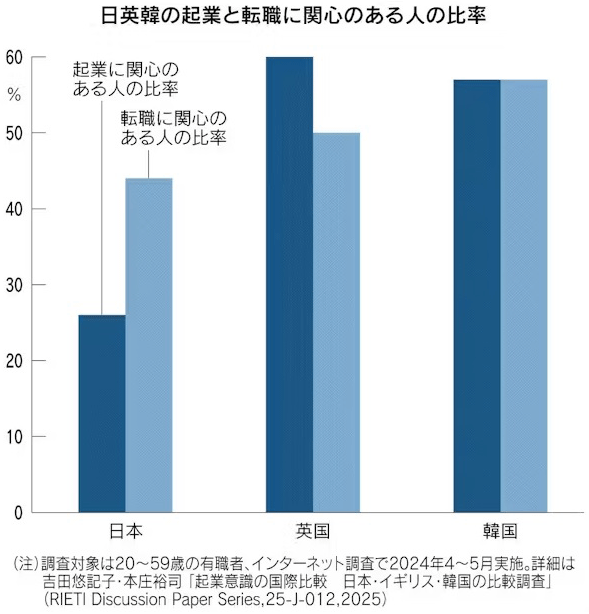

さらに、経済産業研究所で実施した調査によると、日本(有識者)では、転職を望んでも、起業(創業)を望む比率は低い(図参照)。これらの結果から、日本では人材の流動性が低く、起業への関心が低いと推察できる。

◆◆◆

バブル景気崩壊以降の30年間、日本経済は成長力を失い、かつて時価総額ランキング上位を占めていた日本企業はその存在感を大きく低下させた。2025年8月末時点で上位に並ぶのはエヌビディア(1993年設立)をはじめ、GAFAMなど米国のテック大手であり、トップ50に入る日本企業は、トヨタ自動車(1937年設立)が唯一だ。比較的若い企業が台頭する米国や中国の企業とは対照的に、日本では若い企業の存在感が乏しい。いまの日本で急成長するスタートアップ企業が誕生していない一つの証左だ。

高度経済成長やバブル景気を支えた日本型雇用システムは、その後の新しい事業創出にプラスに作用したとは言い難い。新卒一括採用や終身雇用は、若年層を含む雇用の安定に一定の役割を果たしてきた一方、その安定が低い人材の流動性につながり、結果としてスタートアップ企業の誕生と成長を停滞させた側面は否めない。ではどうすればよいのか。多くの人材がリスクを取って新たに挑戦できるよう、セーフティーネットをはじめとした政策の検討がその一つだろう。また、未上場株式市場の整備や規制緩和など、新たな事業に挑む人材に十分に資金を供給できる制度設計も欠かせない。

もはや、戦後でも、高度経済成長でも、バブル景気でもない。既存の大企業であっても、新たな挑戦を目指さなければ市場で生き残ることは難しい。これからの時代では、これまでリスクと無縁だった既存企業の人材にも挑戦を促すことが求められる。

優秀な人材が流動化し、新たな事業に挑む人材への出資が機能すれば、それがスピンアウト創業者の誕生につながる。こうした創業者の生み出すスタートアップ企業が、既存企業との健全な競争を通じて、日本の産業や経済に再び活力を与えることを期待したい。

2025年10月15日 日本経済新聞「経済教室」に掲載