「多様性」(diversity) は、生態系だけでなく人間社会にとって重要な概念だ。多様性が新たな価値を生み出すならば、これを積極的に維持すべきだ。創業(スタートアップ)について、近年、従来の株式会社に加えて、多くの合同会社が誕生している。

日本版LLC誕生と当時の状況

2006年5月、会社法の施行に伴い、新たな会社の組織形態として合同会社の設立が始まった。合同会社は、有限責任の下で人的資産を重視する組織形態として誕生した。米国のLLC (liability limited company) に倣ったこともあって、しばしば「日本版LLC」と呼ばれる。合同会社の誕生に伴って、それまで認められていた有限会社の設立は認められなくなり、会社の組織形態は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つが中心になった(注1)。4つの組織形態の特徴は、表1に示す通りである。

| 株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 | |

|---|---|---|---|---|

| 出資者名称 | 株主 | 社員 | 社員 | 社員 |

| 構成・責任 | 有限責任 | 有限責任社員 | 無限責任社員 | 有限責任社員と 無限責任社員 |

| 意思決定 | 株主総会 | 社員総会 | 社員総会 | 社員総会 |

| 出所:みずほ証券「お金のキャンパス」などを参考に筆者作成。 https://money-campus.net/archives/1300 [2021年12月1日アクセス] |

||||

日本版LLCとして注目を集めた合同会社だが、当初、設立件数はまったく振るわなかった。有限会社の設立件数が2005年に78,293社に対し、合同会社の設立件数は2006年に3,392社、2007年に6,076社だった(注2)。合同会社は新たな組織形態として期待されたが、まったく期待外れだった。

合同会社の設立が振るわなかった理由の1つに株式会社の最低資本金制度の廃止が挙げられる。1991年4月以降、株式会社1000万円、有限会社300万円といった最低資本金が課された。しかし、資本金の大きさが創業を阻害する考えから、例外的に「1円創業」を認めたこともあって、会社法の施行を契機に、株式会社の最低資本金制度が廃止された。その効果もあって株式会社の選択が増加した。実際に、株式会社の設立は2005年に23,228社であったが、翌2006年に76,570社と大幅に増加した。

増加する合同会社

合同会社の設立件数は低調に推移したことから、会社の組織形態は、実質的に株式会社に集約される印象を与えた。しかし、この予想を覆すかのように、新たな合同会社が登場した。有名なところでは、楽天の創業者が所有するクリムゾングループが株式会社から合同会社に変更した。また、アップル・ジャパンなど、海外の日本法人のいくつかは、合同会社として誕生している。人的資本を中心とした小規模企業にとどまらず、こうした企業が合同会社を選択している。

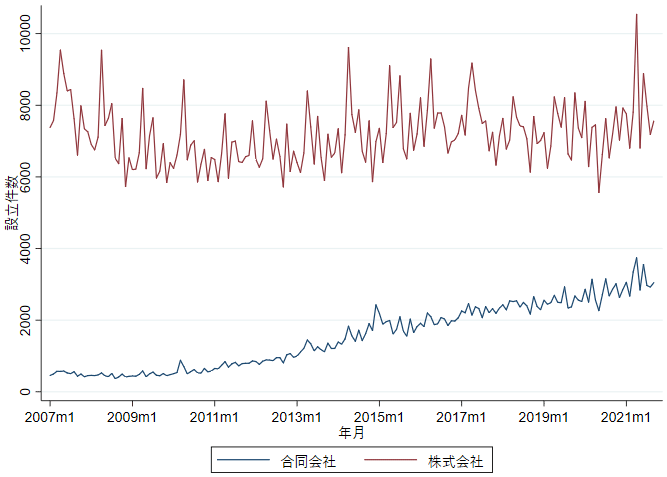

図1は、月次データに基づいて合同会社と有限会社の設立件数を表す。株式会社の設立件数が一定範囲にとどまる一方、当初低調だった合同会社は、2010年10月ごろから右肩上がりで増加した(注3)。2020年ごろから3,000社を超える月が見られている。この傾向は、合同会社の浸透の表れといえる(注4)。ちなみに、新型コロナウイルス感染拡大に伴っての合同会社の設立件数(2020年3月以降)に大きな落ち込みは見られていない。

合同会社の増加をとらえるために、ここで簡単な回帰式で合同会社の設立件数を推定する。2010年10月から2021年9月までの合同会社の設立件数を従属変数、トレンド項(1次項のみ)を独立変数として回帰式を推定し、そこから得られた回帰式で設立件数の予測値を推定する(注5)。回帰式によれば、今から5年後の2027年1月に、月あたり4,379社の設立件数となる。

もし、株式会社の設立がこれまでの平均で推移すると仮定すれば、今から17年後の2039年5月に合同会社の設立が株式会社を上回る。また、2007年1月から2021年9月までの株式会社の設立を従属変数、トレンド項を独立変数として推定した回帰式に基づけば、2043年2月、合同会社の設立が株式会社を上回る。現在のペースで増加すると、将来的に合同会社が組織形態の中心になると予想される。

地方に浸透する合同会社

新しい企業の誕生に地域間の差異があるかもしれない。2000年代前後に、IT (information technology) ブームに伴って、渋谷などの一部の都市にIT系スタートアップ企業の集積が見られた。こうした状況に鑑みると、合同会社は、都市部に限った現象かもしれない。

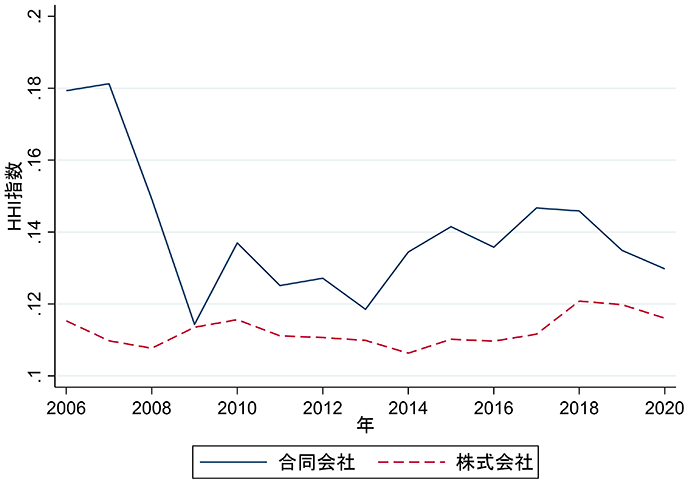

実際に、年次データに基づいて、都道府県ごとの設立件数のシェアを求めてみる。予想どおり、東京都のシェアがもっとも高く、2007年、合同会社の設立は全体の40%以上が東京都であった(注6)。しかし、その後、東京都などの特定の地域に集中したわけではない。

一例を示すために、都道府県別のシェアを計算したうえで、地域間の設立の集中度を表すハーシュマン・ハーフィンダール指数(以下、「HHI指数」と呼ぶ)を算出する。図2は、合同会社と株式会社ごとに年別のHHI指数を示す。合同会社の誕生当初の2006, 2007年に一部の地域に高い集中が見られたが、その後低下している。確かに株式会社と比較すると合同会社の設立の集中度は高いが、合同会社の誕生当初と比較すると特定の地域への集中は見られない。これは合同会社が多くの地域で浸透しはじめたことを示唆している。

合同会社の特徴

合同会社では、株式会社と同様、社員(合同会社の役員)は有限責任だ。出資額を超える責任を負わないことから、リスクあるビジネスであっても個人資産を保護できる。他方、合同会社は、株式会社と異なり、設立時に定款認証を必要としない。また、合同会社の登録免許税は株式会社より小さい。こうした点は合同会社のメリットだ。

合同会社と株式会社との最も大きな違いは、所有と経営に対する考えだろう。株式会社では、所有者である株主と経営との分離を前提するが、合同会社では「社員」と呼ばれる人たちが所有と経営の双方を担う。この所有と経営の分離は、いくつかメリットをもたらす。株主に経営を付与する必要がなく、新株発行を通じて株式による資金調達(増資)を行える。また、所有の移転も株式売却を通じてスムーズに行える。

しかし、中小企業やスタートアップ企業の多くは、所有と経営の分離を必要としない。資金調達や所有の移転を必要としなければ、株式会社にこだわる必要はない。逆に、買収や転売を防ぐ点で所有と経営を分離しないほうがよい。また、合同会社は、あらかじめ社員で定めれば出資額と関係なく利益を分配できる。所有や利益の分配の変化は新たな紛争の火種につながりかねない。資産管理会社や日本法人では、こうした変化を望まない。

多様な企業の誕生に向けて

日本では、人だけでなく企業の高齢化が進む。米国企業では、メタ・プラットフォームズ(フェイスブック)、テスラなど、まだ20歳に満たない世界の時価総額ランキング上位に位置する一方で、日本企業最上位のトヨタ自動車はすでに80歳を過ぎている。将来の担い手を考えると、経済にインパクトを与える急成長スタートアップ企業の登場への期待は大きい。経済効果からいえば、こうした企業を政策的に支援すべきだ。しかし、すべての企業が必ずしも成長を実現できるわけではない。新規株式公開 (initial public offering; IPO) まで到達する企業は実際にわずか一握りにすぎない (Honjo, 2021)。

社会の多様化が進む中、多様な企業が誕生する環境は必要だ。何もすべてのスタートアップ企業(新規開業企業)に成長を強いる必要はなく、同じ政策効果の視点で論じる必要もない。むしろスタートアップ企業を選別する視点が重要だ。これまで企業の成長に必要と考えられてきた所有と経営の分離は、資金調達や成長を必要としない企業にとって無用な制度かもしれない。

合同会社以外にも有限責任事業組合 (limited liability partner; LLP) やフリーランスといった多様な形態を通じてビジネスが誕生している。制度の維持に多額の費用が発生しない範囲で、多様性を維持する環境は望ましい。「企業多様性」を通じた新たなビジネスの創造に期待したい。