最近の経済記事をみると、独立性という言葉をみかけることが多くなった。とくにトランプ米大統領による、米連邦準備理事会(FRB)の理事解任騒動、パウエル議長へのあからさまな金融緩和圧力など、中央銀行の独立性が危ぶまれる事態が起きている。

また、国内では少数与党という環境のもと、財政の膨張圧力が止まらない状況にある。それに歯止めをかける切り札として、経済学者や令和臨調などからは、政府から独立し、財政政策およびその実績を非党派的に監視・分析し、助言を行うことを任務とする公的機関である独立財政機関の創設が提言されている。

政府には、政治的な思惑から拡張的な金融・財政政策を志向するバイアスがあるため、政府からの介入を防いだり、政府に規律を与えたりという意味で、こうした機関の独立性が求められているのである。

民間に目を転じても、独立性が強調されてきた機関がある。企業の取締役会だ。取締役は代表取締役の「子分」ではなく、株主の意を体して業務執行の監督を行い、時には、代表取締役を解職する権限を持つ。

したがって、そうした役割を遂行するため、取締役には、代表取締役となれあい関係に陥りやすい内部昇進者や企業との密接な利害関係者ではなく、社外かつ独立性のある人物が一定数選定されることが重要となる。独立社外取締役の導入は、過去10年以上にわたって進められてきた日本のコーポレートガバナンス(企業統治)改革の中心的テーマであった。

中央銀行、独立財政機関、取締役会という、3つの機関が十分な独立性を持つべきであることは、経済学でも確立されており、筆者も異論を挟むつもりはない。その機関が本来持つ目標を達成するために行うべき職務遂行が、上記のように第三者から介入を受けやすいことは明白だからだ。しかし、独立性が金科玉条のように過度に強調されすぎてはいないだろうか。

◆◆◆

例えば、独立性を高める制度・仕組みを導入しさえすれば、成果を高めることができるといった考え方である。筆者は、独立性を高めるとされる形式的な制度・仕組みには、もともと限界や抜け穴があるとの認識を持っている。

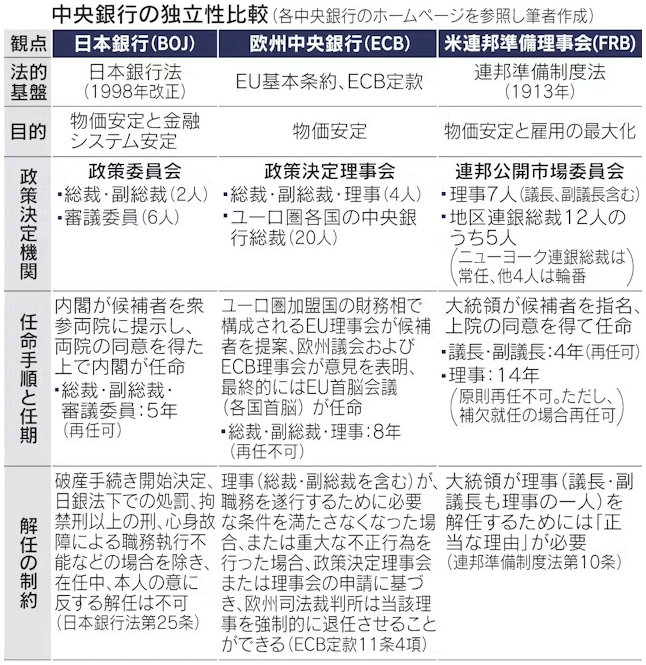

まず、中央銀行の場合を考えてみよう。独立性確保のために、達成すべき目標や政府への資金提供の制限などを明文化するとともに、介入を受けにくいように、中銀の総裁や理事などの任命手順・任期・解任の仕組みを整備することが行われてきた。日米にみられるように、中央銀行のトップは、政府の指名だけで決定するのではなく、必ず、議会の承認を得なければならないという仕組みはその一例である(表参照)。

また、政府が簡単に総裁らを解任できないようその条件をより厳格化するとともに、総裁や政策決定機関のメンバーの任期については原則再任を認めない。また、政権のサイクルよりも長く設定されることが、政権の介入を防ぎ、独立性を高めると認識されている。

総裁らを政府が指名したとしても、議会での承認が必要であるということは、政府の都合のよい人物が勝手に選ばれたのではなく、国民の総意が反映された議会で承認されることで独立性を担保しようとする仕組みとみなされている。

しかし、与党が両院とも過半数を占めているような場合、政府の指名が議会で承認されるのが通常であるため、もし、政府が偏った政策理念を持つ場合、それを自ら信念として遂行するような政府寄りの総裁を任命することで、中央銀行の独立性は容易に損なわれることになる。

さらに問題なのは、いったん、そのような総裁が任命されてしまうと、総裁の長い任期、解任の困難さといった事後的に独立性を担保する制度が、かえって問題を悪化させる恐れがあることだ。総裁に求められる資質・能力などの要件を事前に細かく明文化することは難しく、多くの場合、中央銀行の独立性の行方は誰が指名されるかにかかっている。首相、大統領といった行政府のトップの胸三寸で決まるといっても過言ではないだろう。

同じ議論が米国のCBO(議会予算局、1974年設立)や英国の予算責任局(OBR、2010年設立)に代表される独立財政機関にも当てはまる。経済協力開発機構(OECD)がまとめた「独立財政機関の原則」(14年)では、明確な任務と法的根拠、政府からの人事・財政的独立、議会への直接的説明責任、分析の透明性、専門性に基づく採用・運営が独立性の要件として挙げられている。

人事の独立性の要件をみると、財政機関の所長については中央銀行の総裁と同様、政治に左右されない長期任期や解任の制限などが挙げられている。任命要件については、議会の関与の強さが重視されている。

CBOの局長は両院の予算委員会の推薦のもと、下院議長と上院仮議長(議長は副大統領)が共同で任命し、大統領は関与できない。一方、OBRの場合、財務大臣が任命権者だが、財務省が候補者を指名し、両院の財務委員会が事前審査、勧告というプロセスをとっている。CBOの場合、予算も議会予算に計上され、局長の解任も議会だけが行えるなど完全に議会の機関であり、世界で最も独立性の高い財政機関の一つとして認識されている。

しかし、財政機関の場合も中央銀行と同じ問題を抱えている。議会型機関で政府から独立していたとしても、政府をコントロールする与党が議会の多数派であれば、政府・与党の財政政策を支持するような所長を任命し、送り込むことは可能であるからだ。制度的に評価の高いCBOも、米国で財政赤字が特に問題となった80年代において、政府へ財政規律を与える存在にはとてもみえなかった。

韓国のNABO(国会予算政策処、03年設立)もCBOと同様、議会型機関であり、処長の任命は国会運営委員会の同意を得て国会議長が行い、予算も含め政府から完全に独立している。ただし、政治的に中立な専門家で構成された推薦委員会が設置され、処長候補者のリストアップと絞り込み、国会議長への推薦といった細かい手順が定められており、日本で独立財政機関を創設する際には参考となろう。

◆◆◆

結局、上記で挙げた機関の独立性の命運を握るのは、任命される人物の資質である。そして、適切な人材が選ばれるかどうかは、多くの場合、指名を行う政治や企業のトップの資質にかかっている。

これは、独立性に資すると解釈されている形式的な制度・仕組みをいくら整えても、独立性の十分条件にはならないことを意味する。「仏作って魂入れず」という形骸化の愚を犯さぬよう肝に銘じるべきである。政治における民主主義の限界とあわせて再考すべき課題であろう。

2025年9月15日 日本経済新聞「経済教室」に掲載