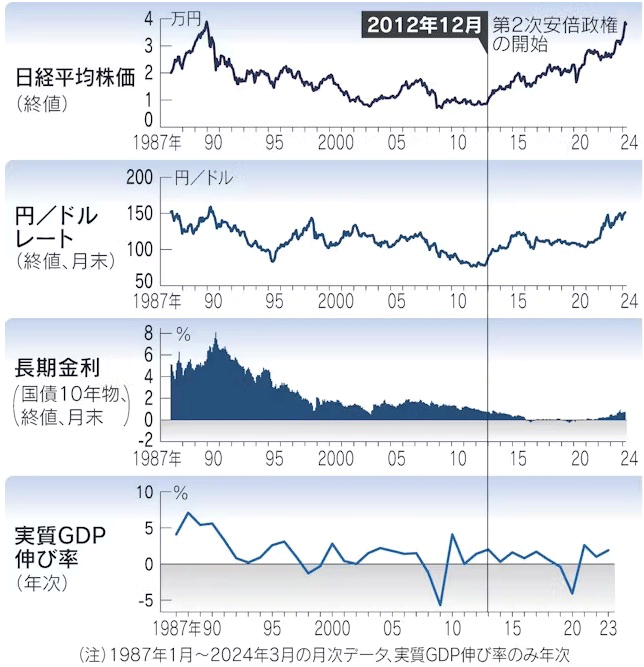

過去数カ月のいくつかの経済ニュースは、日本のマクロ経済が1つの節目を迎えたことを象徴している。日経平均株価のバブル期の最高値超え、日本銀行の異次元の金融緩和策の見直し、34年ぶりの円安更新などである。こうした動きを踏まえ、日本経済が「失われた30年」といわれてきた長いトンネルをやっと抜け出したようにもみえる。

しかし今後の経済の先行きを考えるためには、第2次安倍政権以降のマクロ経済政策の基本的枠組みを再検討する必要がある。

その枠組みの原点は通常、金融政策・財政政策・成長戦略という3本の矢からなる「アベノミクス」と理解されている。しかし筆者は、後講釈という批判は覚悟の上で、それは「株価ターゲティング政策」と解釈すべきだと考えている。

もちろん株価は個々の企業の指標であり、政権が注目すべき指標は一国の経済成長率というのが通常の見方であろう。しかし株価は2013年初めから一本調子で上昇しているのに対し、実質成長率はならしてみれば同時期に高まったという証左はない。安倍政権以降の3代の政権は、意識したかどうかはともかく結果的に「株価ターゲティング政策」を実行し、大成功を収めたといえるのだ。

株価ターゲティング政策の具体的手段としてポイントとなるのは金融政策である。通常、株価の理論値はその保有により将来得られる配当を足し合わせたものと考える。もちろん1年後の1万円は現在の1万円より価値が低いため、割り引いて考える必要がある。

割引率として通常使用されるのは安全資産の金利だ。そうなると、理論株価は配当が将来も一定と仮定すれば、配当÷金利と簡単に表すことができる。配当が収益の一定割合ならば、株価は収益に比例すると考えてもよいだろう。

ここで金利が分母にあることは大きな意味を持つ。金利水準が低ければ株価は高くなるが、それは線形の関係ではない。金利水準がゼロに近づくほど、その変化の株価への影響は甚大となる。例えば金利が0.2%から0.1%になるとわずか0.1%の低下幅にもかかわらず、理論株価は2倍になる。長年の異次元の金融緩和策で、長期金利でさえもゼロ近くに張り付くような状況は、実体経済よりも株価に大きなプラス効果を与えたといえる。

◆◆◆

異次元金融緩和の2つ目の大きな役割は円安を生んだことである。これまでも日本経済は何度も円高局面を経験し、産業界は大きな痛みや調整を強いられてきた。だからといってあからさまな円安政策が行われてこなかったのは通常、それが「近隣窮乏化策」と捉えられてきたからである。

円安時に輸出相手国における現地価格を下げ、輸出数量を拡大する行為は相手国の産業の需要を減らすことになる。1980年代まではこうした輸出ドライブが国際的な批判を受け、貿易摩擦の要因にもなった。

一方、近年の日本企業は円安局面でも現地価格を下げないかわり、輸出数量も現状維持で、円安部分は円建て輸出価格の上昇を通じてそのまま収益増加に反映される傾向が強くなってきている。理論株価は企業収益に比例するので、円安は輸出大企業を中心に株価を押し上げる要因になる。

問題は円安による輸入物価の上昇である。円安で輸入物価がそのまま上昇しやすいのは、同質的で代替がきかない原油や穀物が中心である。ロシアのウクライナ侵略などの世界情勢の変化も加わり、日常生活に一番身近な財への影響が顕著だ。その一方で、差別化され、代替的なものが存在する財については、少しでも価格が安い財に輸入需要がシフトすることで物価上昇が緩和される面もあろう。

異次元の金融緩和はこのように「株価ターゲティング政策」に大きく貢献したと予想されるのと同時に、時の政権に対し財政政策のフリーハンドを与えたようにもみえる。

新型コロナ期の大盤振る舞いで財政規律は根絶やしのような状況だが、異次元の金融緩和が膨大な債務の利払いを抑制した。日銀による直接引き受けは原則禁止されているが、民間金融機関からはいくらでも長期国債を買うというコミットメント(約束)はそれを決定的にしたようにみえる。

金融政策を起点とした「株価ターゲティング政策」とフリーハンドの財政政策を持つ日本はまさに、マクロ経済政策のファンタジーランドだ。隔絶された環境下で現実離れの持続不可能なマクロ経済政策が行われ、世界経済の動きからは何周も後れをとっている。

ファンタジーランドの居心地の良さを捨てるのは時の政権にとって容易ではないであろう。そもそも2%という物価目標が日本経済にとっては高すぎたのであれば、ファンタジーランドは予想以上に継続するかもしれない。

◆◆◆

しかし、見過ごせない問題もいくつかある。第1は、放漫財政をいつまでも続けることができるという共有化された予想のまん延、すなわち財政バブルだ。

政府の債務残高が国内総生産(GDP)比2.5倍までに達し、その比率自体、先進諸国の2倍以上と突出している日本で財政の維持可能性が問われにくいのは、ひとえに金利水準が名目成長率を大きく下回るという状況が長期にわたり継続してきたからだ。

この関係が逆転、正常化していけば、いずれ財政バブルは終焉(しゅうえん)を迎えることになる。

第2は、日本の途上国化である。物価の超安定と円安で、日本の物価水準は国際的にみても異例の低さになっている。

英エコノミスト誌が発表するビッグマック指数(各国のマクドナルドのビッグマックの値段を比較した指数)をみると、日本は1月時点でドル表示価格は55カ国中45位。米国は5.69ドル(1月時点の為替レートで841円)だが、日本では450円と半額に近く、順位で日本の前後に位置する国はほとんどが途上国だ。

現在の為替レート水準が日本の実力に沿ったものであるなら、文句なしに日本は途上国だ。それが旺盛なインバウンド需要を生んでいることは経済にはプラスかもしれないが、日本人の海外への出稼ぎも新たな社会問題となっている。

過去の政権の中でも安倍政権の経済政策の根本は、霞が関・日銀のエリートが「組織の論理や常識にしがみついている」と見立てた上で徹底否定したというのが筆者の主観的印象だ。為政者が経済を好転させることができるという一種のパターナリズム(父権主義)ともいえるかもしれない。

「できないといっていたこともやればできるじゃないか」という繰り返しが日本経済にどういう影響を与えたのか、直視すべき時にきている。それは、蹂躙(じゅうりん)されてきたテクノクラートが最後の砦(とりで)を守るべく、再び誇りと矜持(きょうじ)を胸にする時でもある。

2024年5月8日 日本経済新聞「経済教室」に掲載