トランプ革命が世界を席巻している。米国の大統領が本能の赴くまま、あらゆる秩序をぶち壊し、やりたい放題という印象を持つ向きは多いだろう。

しかし彼が去れば、米国は元に戻るのだろうか。残念ながら否と言わざるを得ない。我々は歴史的な転換点に位置し、不可逆的なレジームチェンジに直面している。そこにたまたま、この人物がいたということだけなのかもしれない。

格差社会が極端な形で進むなか、東海岸、西海岸のエリート層ではなく、中部の白人労働者階級の利害を代表するという立場だけで、彼の行動を理解するのは難しい。その根底には、戦前まで米国がとってきた、世界の争いごとには首を突っ込まない=孤立主義(相互不干渉)のリバイバルがあるのは明らかだ。

また、単に気まぐれな「いじめっ子」にしかみえないトランプ氏であるが、実は大変正直で、つつみ隠さず本音の議論をしているともいえる。口先では高邁(こうまい)な理想論を説き、裏で何をやっているかわからないような政治には我慢ならないのだろう。

「これ以上米国に頼るのはやめてくれ」「米国のスネをいつまでもかじるのはやめてくれ」「輸出をテコに米国市場で搾取するのはやめてくれ」というトランプ氏の、そして米国庶民の「本音の叫び」を受け止める必要がある。

◆◆◆

例え話をすれば、これまで一家の大黒柱であった「父親」(米国)は家族の精神的な支柱であり、「子どもたち」(日本などの同盟国)を養い、支え、守ってきた。子どもは父親の教えを守り、成長してきた。

しかし、ある日突然、父親が変ないいがかりをつけてくる。「父さんをこれ以上頼るのはやめてくれ、お前たちを守り続けることはもうできない」と言われ、ぼうぜんとする子どもたち。父親は長いあいだ「やせ我慢」を続けてきたのだ。ついに限界がきて爆発してしまった父親に対し、「昔のお父さんに戻って」といっても無理な話だろう。

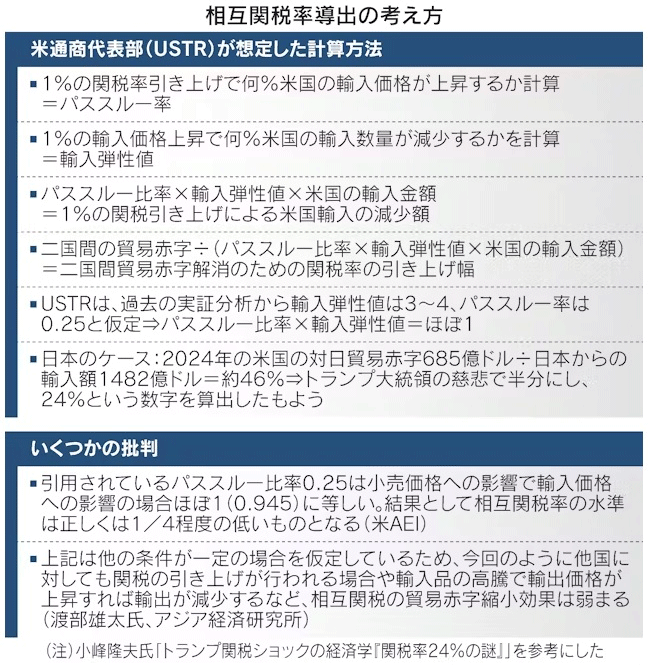

比較優位と分業の反映でもある貿易不均衡の問題視から始まり、関税という政策手段の有効性や、その引き上げ幅の根拠も、経済学的には突っ込みどころ満載である(表参照)。しかし、SNSで証拠に基づかない主張を全面展開するトランプ氏に対しては、無意味な反論だ。唯一、金融市場からの反旗が彼へのささやかな歯止めとなっている。

1980年代の日米貿易摩擦は、その現場を垣間みた立場で振り返れば、どれだけ立派な大義名分をつけたところで、米国を凌駕(りょうが)する恐れがでてきた国を力技で押さえつけるいやがらせでしかなかった、という思いが強い。朝、校門の前で、赤の帽子(貿易赤字)をかぶった番長が、黒の帽子をかぶって登校してきた生徒に、「お前はなんで黒の帽子(貿易黒字)をかぶっているのか」といいがかりをつけるようなレベルの話ではあった。

ただし、そうした手法は日本には通用したが、中国に対しては通じなかったというのは、米国の大誤算であった。だからこそ、今回、世界に向け、もっともらしい理由をつけ、とんでもない脅しをかけてくるのも「米国に頼るな、スネをかじるな」ということを本気で要求し、分からせるための方策と解釈すべきだ。

それでは、突き放された子どもたちは、どういう対応をとるべきなのか。

一つはそんな父親とでも「一つ屋根の下で暮らし続ける」ことであろう。その場合、今度は子どもたちが父親を守る番だし、父親へ援助をすることも考える必要がある。ひょっとして、父親の要求を丸のみすることになるのかもしれない。

もう一つは、子どもたちは父親の庇護(ひご)を離れ、子どもたち同士で協力し合いながら自活・自立する道を選ぶことである。

このように考えると、トランプ氏は「引き続き同じ屋根の下で暮らすか」――つまり、同盟関係のあり方についての判断をつきつけているといえる。欧州はいち早くレジームチェンジを悟り、自立の方に動きだしたといって良いだろう。しかし日本は、同盟・安全保障関係が根本的な揺さぶりを受けていることすら、気が付いていない状況ではないだろうか。

もちろん、核を持たないにもかかわらず、ロシア、中国、北朝鮮という核保有国に囲まれ、台湾有事が即、自国の有事になる日本がいきなり「家」を飛び出すことは不可能だ。だからといって、米国の要求を丸のみすべきである、ということにはならない。父親の「本音の叫び」に対してどのように対応するのか。いま、日本が目指すべき将来像、すなわち、グランドデザインが問われているのだ。

まず、短期的な視点ではどうか。足元でできることは、トランプ氏の関心品目における輸入拡大に尽きよう。自動車の安全基準などの非関税障壁は、80年代の摩擦時の経験からいえば、どこまでいっても「玉ねぎの皮をむく」ようで、終わりがみえてこない。

米国の要求を丸々のんだところで、トランプ氏が望むように、日本で「アメ車」が走る姿が目に見えて増えるとは到底思えない。

終わりがみえないという意味であれば、「思いやり予算=在日米軍駐留経費負担」の増額も同じだ。輸入拡大の本丸は、大幅に減少するだろう米国の中国向けの農畜産物輸出の、時限的な肩代わり輸入であろう。

次は、数年を想定した中期の視点である。自動車については、カナダやメキシコにおける現地生産および米国への輸出を全廃し、米国での現地生産に全面的に切り替える必要があろう。米国で商品を売りたければ米国に工場を建てろ、ということが要求の本質であるからだ。議題になるとされる、空洞化した米造船業の復活支援も選択肢だ。

◆◆◆

最後は、大局的・長期的な視点である。世界秩序、理念という大きな枠組みでいえば、戦後の米国が主導してきた、牧歌的ともいえるグローバルな自由貿易体制や、それに依存した経済合理的かつ精緻なサプライチェーン(供給網)の時代が終焉(しゅうえん)したことを、はっきりと認識すべきだろう。

また、世界貿易機関(WTO)が機能不全になってかなり久しい。貿易の利益や自由貿易の精神を真に理解できる国や地域同士で、リージョナルな自由貿易体制を推進していくしか道はないだろう。そのなかで日本は、中長期的に、マクロでみた米国への輸出比率(米国の競合国内生産へ配慮するために数量ベース)を着実に引き下げることを検討すべきである。

戦後、米国の広大な市場に進出し、輸出促進型成長をテコに経済発展を遂げてきたのは日本だけではないが、もうその時代には戻れない。また、日米関係では経済と安全保障は切り離せない。手遅れかもしれないが、まずは自主防衛への意識を高めることから始めるべきだろう。

2025年5月13日 日本経済新聞「経済教室」に掲載