グローバルに延びたサプライチェーン(供給網)は、トランプ第2期政権による急激な関税引き上げおよびその脅しに直面している。当面の課題に対応することは当然だが、とらえにくい趨勢の変化を見据えて長期的な対応を地道に進めることも重要だ。本稿では世界のサプライチェーンを取り巻く課題について、見えにくい点に着目して考えるきっかけを提供したい。

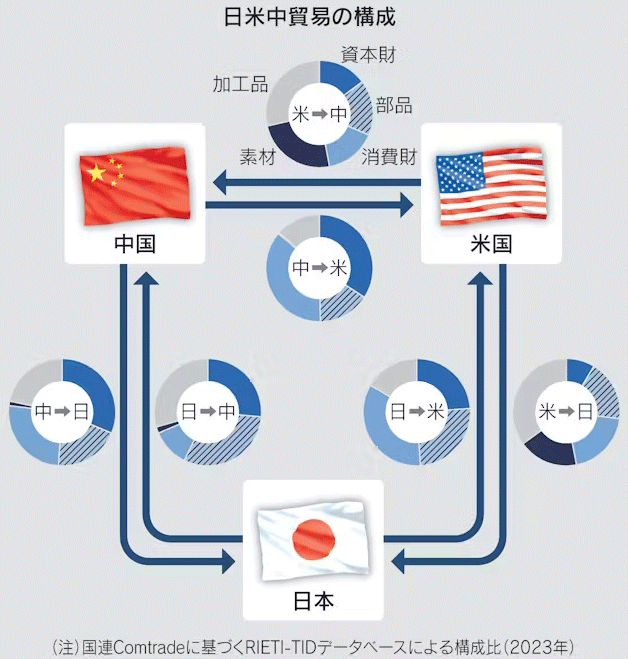

まず、我が国を巡る世界のサプライチェーンを議論する基礎として、日米中3国間の貿易構造を確認しておこう。日本からの輸出が部品や資本財を中心とする構造に移ったことは既に知られているが、中国からの輸出も、日本向けだけでなく、米国向けにおいても、部品と資本財を合わせるとおよそ半分を占めるに至っている(図参照)。

これらの財は差別化が進み特定の用途に適合し代替が難しいことが多いことから、関税の引き上げによって国産に切り替えるには長期を要する。サプライチェーンの組み替えには新しいサプライヤーの探索や契約・調整にかかわるコストを要するので、すぐに取り消されたり延期を繰り返したりする関税政策の下では、企業は様子見になる。

長期的な判断には信頼に基づく予測可能性を高めることが重要で、予測を困難にして機会主義的に取引を有利に導こうとする短期的視点とは相いれない。この点で、短期的な不確実性とサプライチェーンの再構築の問題は相反する。

◆◆◆

国際貿易の標準的な理論モデルにおいて経済厚生を決める重要な数値は、当該財のシェアと代替の弾力性である。前者は、ある時点で測られるが、業種レベルから、企業、財、取引別へとミクロに解像度を上げていくことが求められる。この点で、2次、3次と遡ってサプライヤーを把握している企業が少ないことは懸念される。

後者については、技術的代替可能性と経済的に実際に代替が進むかを分けて、どの程度のタイムスパンを想定するかを明確にする必要がある。なお、これらの経済学の概念を最近の経済安全保障の用語に対応させると、前者はチョークポイント(要所)、後者はレジリエンス(復元力)の議論に関係する。

関税引き上げの影響については間接的な面も含めて議論する必要がある。関税により輸入品価格が上昇すれば消費者の負担は避けられないが、グローバル化により中間財貿易の比重が高まったことが関税の影響を見えにくくしている。

古くからの「有効保護率」の議論をグローバルサプライチェーンに適用すると、輸入中間財に課される関税が輸出最終製品の国際競争力に間接的に響く。より限定的だった第1期政権の関税引き上げでさえ、米国からの2019年における輸出に2%を超える税を課したのと同等の影響があったとの試算がある。鉄鋼や半導体など「産業のコメ」的な中間投入の場合に、この問題は深刻である。

もう一つ、サービス貿易やデジタルデータの越境移転を忘れるべきではない。近年停滞してきた財の貿易に対し、サービス貿易やデータ流通は拡大を続け、グローバル化の主役は財から交代したように見える。税関を通過する財の貿易に比べ目につきにくいが、人工知能(AI)などの広がりもあり、グローバルサプライチェーンはもはや部品や素材などの中間財だけでなく、サービスやデータの流れと一体でとらえなければならない。

このため、中間財貿易のデータだけでは、製造業の比率が下がった先進国における対外依存度や、国際分業の全貌を把握することは困難になっている。また個人情報の保護には細心の注意を払う必要があるが、データの越境移転を規制するデジタル保護主義は、グローバル展開する企業に負担を強いている。

我が国でも、財の貿易については通関取引ミクロデータを用いた詳細な分析が本格的に始まったところだが、サービス貿易については、公開された国際収支統計から得られる情報は解像度が粗く、データ移転に至っては公的統計で把握もされていない。これら新たな側面に視野を広げたグローバルサプライチェーンの多面的計測が必須である。

見えにくいもう一つの点として、長期的な趨勢の変化にふれておきたい。今世紀に入ってからは、最近のトランプ政権による関税引き上げだけでなく、リーマン・ショック、コロナ禍、ウクライナ戦争と次々に災厄に見舞われ、世界貿易はそれまでの持続的拡大から一転、縮小や停滞を続けてきた。つまり、世界貿易は関税引き上げ以前に歴史的転換期に入っていたと見るべきであろう。

米ソ冷戦後に世界に市場経済が広がったグローバル時代から、米中対立が軸の時代に転じた。世界の工場として膨大な低賃金労働力を提供した中国では、世界貿易機関(WTO)加盟時に非市場経済として取り決められた改革の約束が果たされないまま、賃金の高騰、国有企業の優遇、外資企業への技術移転の強制、市場の統制と介入が目立つようになっている。

トランプ政権による日々の政策変更に目を奪われるあまり、こうした長期的な変化を忘れてはならない。ベルリンの壁以降の米ソ冷戦、その後のグローバル化時代もおよそ30年。市場経済の根本を巡る対立も、そのぐらいのタイムスパンで続くと覚悟して、長期的な戦略が求められている。

◆◆◆

米国の関税率が戦前の世界大恐慌並みの高さに戻ったとはいえ、世界の貿易構造はすでに様変わりしている。中間財貿易だけでなく、海外直接投資・海外生産、国境を越え企業の境界も越えるオフショアアウトソーシング、サービス貿易やデジタルデータの越境移転により、各国の経済は複雑に絡み合うようになった。サプライチェーンの中で海外に切り分けられる業務が高度化するほど、単に生産コストの低さではなく、法制度の透明性、予測可能性、信頼性が現地国に求められるようになっている。

したがって、関税という目につきやすい問題だけでなく、長期的取引関係が重要な中間財や目につきにくい無形のサービスやデータの国際取引を円滑化しなければならない。最低限、関税貿易一般協定(GATT)並みの国際ルールをデジタル時代に適合させて維持するとともに、知的財産、個人情報、所有権の保護、さらに遡れば法の支配の原則といった市場経済を支える制度的基盤を、長期を見据えて各国が協調して整備していく必要があろう。

ルールによる国際秩序形成の経験豊富な欧州連合(EU)が、巨大市場間の「ディール」に向かわないよう、また国内の分断により保護主義的政策が当面は続くと予想される米国がルール尊重に回帰した時に合流できるよう、包括的・先進的環太平洋経済連携協定(CPTPP)加盟国を中心に、ルールに基づく市場経済の同志国が構想力を持って、きめ細かく連携していくことが求められる。

2025年7月17日 日本経済新聞「経済教室」に掲載