参院選前に、物価高や米国の関税措置への経済対策として与野党で消費税の減税が議論されている。立憲民主党や日本維新の会は時限的に食料品への消費税率を現行の8%から0%に下げることを公約にする。国民民主党は一律5%への減税を掲げる。期間は1年間、あるいは経済状況を見て判断するなど様々だ。

◆◆◆

消費税の時限的減税による景気対策は「非伝統的財政政策」の一つといえる。一時的な減税と将来的な増税(現行税率への回帰)が現在の物価を将来の物価に比して割安にするならば、異時点間の代替を通じて現在消費を喚起する。

欧州で試みられてきたが、理論通り消費者物価が低下したかは議論が分かれるところだ。新型コロナ流行下のドイツでの消費税(付加価値税)減税は特に耐久財消費に大きな成果を発揮し、減税の多くが消費者に還元され、消費支出の増加につながったという。

一方、リーマン・ショック時に標準税率を下げた英国では物価への減税の効果は数カ月で消滅した。同時期にフランスはレストラン飲食の付加価値税を減税したが、恩恵の多くは事業主に回ったとされる。

一般に減税の効果は、需要増に対する生産量拡大の程度や市場の競争性など様々な要因による。経済学者は総じて減税に懐疑的だ。我が国の経済はインフレ基調に転じて久しい。インフレで制約になるのは需要ではなく、人手不足を含む供給力だ。減税による消費喚起は生産量拡大を伴わない限り、物価高をさらに悪化させかねない。

減税が時限的にとどまるとも限らない。仮に減税が短期間であれば税収上振れや政府基金の取り崩しなどが財源の選択肢になるかもしれない。赤字国債という意見もあるかもしれない。しかし過去に消費税率の引き上げが二度延期されたことを踏まえると、元に戻すにも相当な政治的エネルギーを要することになろう。

食料品の軽減税率を0%とした場合、国と地方の減収は5兆円程度と試算される。消費税は年金・医療等の社会保障の財源だ。減税期間が長期化あるいは実質的に恒久化するようなら、代替財源が必須となる。

減税が景気を押し上げておのずと税収が増えるというのは楽観が過ぎる。歳出見直しでワイズスペンディング(賢い支出)を徹底させるにしても、兆円規模の金額を確保するには社会保障の給付削減などに踏み込まざるを得ないだろう。

日本の財政状況は厳しい。国債残高は累積の一途をたどり1千兆円を超えた。石破茂首相は日本の財政状況を「ギリシャよりもよろしくない」と発言した。批判もあるが、ギリシャの財政危機は対岸の火事では済まされない。

デフレ経済下での家計・企業のカネ余りもあり、我が国の国債は国内で安定的に消化(購入)されてきたが、状況は変わりつつある。日銀は金融政策を転換して国債購入量を減じる一方、国内金融機関の国債購入余力は乏しい。こうした中、海外投資家の国債保有割合は12%(2024年12月)まで増えてきた。

しかし、日本国債の格付けは主要7カ国(G7)でイタリアに次いで低い。市場からの信認を損なえば国債金利が急騰するリスクがある。国債金利の上昇は財政だけではなく、市場金利全体を高めることで企業や家計にも悪影響を及ぼす。

◆◆◆

経済対策は消費減税一択ではない。財政的な制約を意識した上で有効な政策を打ち出す必要がある。本稿では生産力強化による持続的な経済成長と、勤労者を対象としたセーフティーネットの構築を提言したい。それをもって目先の景気だけではなく、成長率の低迷や格差拡大など我が国の構造的な課題に対処する。

デフレ経済が続いた我が国では、需要が供給を下回る「デフレギャップ」を解消するよう、需要喚起に財政出動が偏ってきた。これを改めて、サプライサイドを重視した財政政策に転換すべきである。

1%程度の実質賃金上昇を目指すにしても、労働生産性向上は不可欠だ。内閣府によれば25年1〜3月期の需給キャップがマイナス0.2%と推計されるなど、デフレ懸念が完全に払拭されたわけではない。とはいえ持続的な成長には需要創出にとどまらず、供給力を高める投資の増加が必要となる。

成長志向の社会資本の整備、半導体や蓄電池の生産拡大に向けた投資、新たなイノベーション創出につながる研究開発への支援、経済のデジタル化推進などがあるだろう。

経済産業省の「産業構造ビジョン」は40年を目標に国内民間投資を200兆円に引き上げることで名目国内総生産(GDP)を975兆円、平均名目賃金を1時間当たり5366円まで増加させるシナリオを描く。財政政策と合わせて規制改革を通じ、雇用流動化や新陳代謝の促進を図る。

トランプ関税で輸出が減少するとの懸念もある。国内消費を増やすことによる埋め合わせへの期待もあろう。24年は米国への輸出品の約3割(金額にして約6兆円)が自動車関連だった。消費税の減税対象とされる農林水産物・食料品では米国向け輸出が近年増えているが、2千億円にとどまる。むしろ輸出事業者への緊急支援を講じるとともに、高関税が当面続くことを念頭に、新たな市場開拓や業種転換を含む構造転換を進めることが望ましい。

いわゆる減税ポピュリズムの背景には国民、特に勤労者の不満がある。自民党は一律2万円の給付を公約に掲げるが、インフレ期の財政政策は供給力拡大と合わせて、ターゲットを絞った生活支援が常道だ。

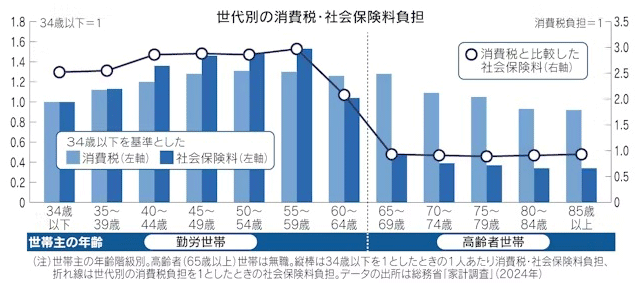

図は34歳以下を基準とした消費税・社会保険料負担の世代間比較、及び各世代の消費税に対する社会保険料支払いの割合を示した。勤労者の負担が重いのは消費税ではなく社会保険料だ。また総じて消費税に比べ勤労者に社会保険料負担が偏っている。年金生活で収入は低くても高齢者(70歳以上)の貯蓄は平均2400万円あまりある一方、50歳未満の家計の平均は1140万円ほど(24年「家計調査」)。世代間で負担が公平になっていない。

理念上、社会保険料は給付への対価とされるが、実態は再分配的で税に近い。勤労者の払う健康保険料の4割は(前期・後期)高齢者医療に支出されている。また年金改革での基礎年金底上げの原資は厚生年金の積立金だ。勤労者に対する生活援助ならば、社会保険料を軽減すべきだろう。

例えば、厚生年金・国民年金の保険料を定額か定率(上限付き)で日本年金機構から還付する。保険料は一旦、支払ったことになり将来の年金受給額には影響しない。ただし年金財政を悪化させないよう一般会計から公費で補塡を行う。

財源は相続税など資産課税や金融所得課税の強化、所得控除見直しを含む個人所得税の抜本改革によるのが一案だ。将来的にはこの保険料還付を給付付き税額控除のような勤労者への新たなセーフティーネット構築につなげていくことだ。

2025年7月1日 日本経済新聞「経済教室」に掲載