2025年のノーベル経済学賞は、米ノースウエスタン大のジョエル・モキイア教授と仏コレージュ・ド・フランスのフィリップ・アギヨン教授、米ブラウン大のピーター・ホーウィット教授に授与されることが決まった。授賞理由は「新しい技術がどのように持続的経済成長を引き起こすかを解明したこと」である。

より具体的には、経済史研究者のモキイア氏については技術進歩による持続的成長の前提条件を特定したこと、経済成長理論の研究者であるアギヨン、ホーウィット両氏については創造的破壊に基づく持続的成長の理論を開発したこと、が挙げられている。

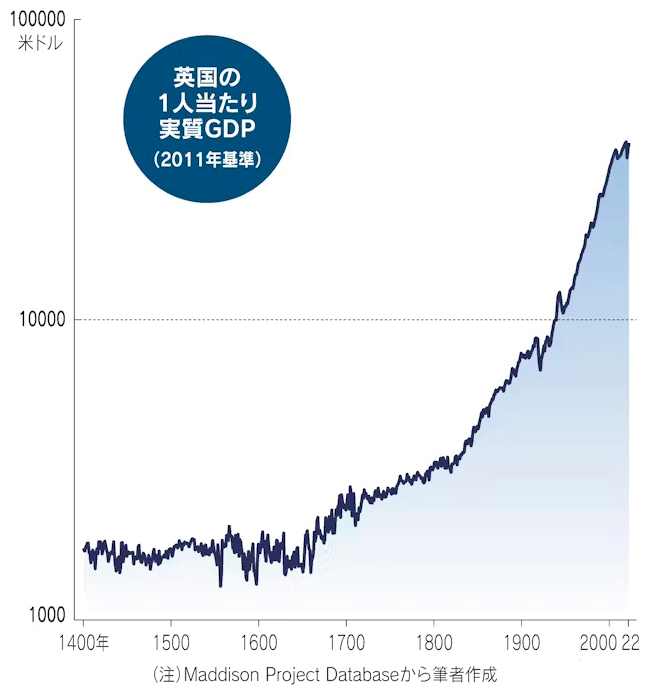

キーワードである持続的成長に関する事実を確認しよう。図には1400年以降の英国の1人当たり実質国内総生産(GDP)の推移を示した。縦軸は対数目盛りなので、グラフの傾きが成長率を表す。

17世紀半ばまで1人当たりGDPはほぼ停滞していたこと、17世紀後半に成長率が上昇するが、18世紀初め以降に低下したこと、19世紀初めに成長率が上昇し、現在まで約200年持続してきたことが読み取れる。持続的成長とは、この19世紀初め以降の長期の成長過程を指す。

以下、モキイア氏と、アギヨン、ホーウィット両氏に分けて、その研究の貢献を説明する。

◆◆◆

モキイア氏の授賞理由になった研究の主な対象は産業革命、特に18世紀末〜19世紀初めの英国の産業革命である。産業革命はカール・マルクスやアーノルド・トインビー(同名の20世紀の歴史学者の叔父)らの古典的研究で、経済社会システムの文字通り「革命」的な変化と捉えられた。

一方、1980〜90年代に進んだ数量経済史研究では、産業革命期の経済成長の加速が限定的であること、技術変化の影響を受けた産業部門のウエートが大きくないこと等を理由に、革命的性質が否定的に捉えられることが多かった。

しかし図に示したように経済成長率の上昇が持続的であれば、上昇幅が小さくても影響は長期でみれば非常に大きなものになる。モキイア氏は産業革命が技術革新に基づく持続的成長への転換の画期であったことを強調し、この転換が生じた原因を探究した。

膨大な歴史研究を踏まえて出した結論は、産業革命に先立って17〜18世紀に欧州で生じた「産業的啓蒙」と呼ぶ知的変化が、転換の原因とするものである。

産業的啓蒙は、知識によって経済的進歩が可能でありかつ望ましいという見方を指す。モキイア氏は、自然に関する有用な知識を、ある現象が生じる理由を原理的に説明する「命題的知識」と、理由を問わず、あることを実現するためにどうすればよいかを示す「規範的知識」に区別する。

産業的啓蒙によって両者が結びついてその間にフィードバックが生じ、有用な知識全体の累積的な増加とさまざまな分野への応用が進んで、技術革新の継続的連鎖に基づく持続的成長が生じた、というのがモキイア氏の見解である。

モキイア氏の研究は産業革命と技術革新に関する歴史研究を前進させただけでなく、経済成長理論の研究にも大きな影響を与えた。技術革新に基づく持続的成長は、経済成長理論が説明すべき「様式化された事実」とされ、現代の成長理論研究の多くは同氏の歴史研究を動機の一つとする。

◆◆◆

アギヨン、ホーウィット両氏は、次の点で経済成長理論の発展に貢献した。「ハロッド=ドーマー・モデル」等に代表される初期の経済成長モデルでは、資本蓄積すなわち機械設備、工場等の物的資本の増加が成長の原動力と考えられていた。これに対してロバート・ソロー氏(1987年ノーベル経済学賞受賞)は、物的資本に加えて労働力を生産要素として導入したモデルを構築し、その含意の一つとして、1人あたりGDPの持続的成長のためには技術進歩による労働生産性上昇が不可欠であるという重要な論点を導いた。

しかしソロー・モデルでは、技術進歩率が所与とされており、技術進歩率がどのように決定されるかが解明すべき問題として残されていた。この問題を最初に解決したのがポール・ローマー氏による内生的成長理論である。氏はこの研究によって2018年にノーベル経済学賞を受賞した。

ローマー・モデルにおける成長の原動力は企業による新製品開発である。企業が利潤追求を目的に新製品を開発し、新製品は既存製品と相まって労働生産性を上昇させる。さらに企業による新製品開発の経験蓄積が一層の新製品開発を導くという好循環のメカニズムが生じ、その中で技術進歩の速度と労働生産性の成長率が内生的に決定される。

アギヨン、ホーウィット両氏は、創造的破壊の要素を導入することで内生的成長理論に革新をもたらした。創造的破壊は経済学者シュンペーターが経済発展のメカニズムとして強調した現象で、革新的な技術や企業によって古い非効率な技術や企業が淘汰されていくことを指す。この要素を組み込んでいるためアギヨン、ホーウィット両氏による成長理論はシュンペーター的成長理論と呼ばれる。

アギヨン=ホーウィット・モデルは、企業が研究開発で生み出す新製品が既存製品と補完的ではなく代替的であるとする点でローマー・モデルと大きく異なる。既存の製品を提供する企業は、より高品質あるいは低コストの新製品開発に成功した企業に競争を通じて市場を奪われ、利潤率が低下し、市場からの退出を迫られる場合もある。あるいはそれを避けるために、自ら高品質・低コストの新製品を開発することへの絶え間ない努力を強いられる。

アギヨン=ホーウィット・モデルから、競争が激しい市場環境の下では利潤率低下の一方、企業間の製品開発競争が活発になり、技術革新が促進されるという含意が導かれる。産業組織に関するミクロ的な実証研究により、新規参入や退出による企業の入れ替わりの激しい業界ほど生産性上昇率が高いことが知られる。アギヨン=ホーウィット・モデルはこうした研究結果を理論的に説明可能である。同時に、高い参入障壁が経済のダイナミズムと成長に負の影響を与えることから競争促進の重要性という政策的含意が導かれる。

さらに特筆すべきは、アギヨン=ホーウィット・モデルはミクロ的なエビデンスと整合的な形で、彼ら自身を含む多くの研究者により様々な方向に拡張、応用されている点である。例えば企業規模の分布の理論や、近年、先進諸国で進んでいる労働分配率の低下と生産性上昇率低下の因果関係に関する研究等がある。

同モデルの様々な含意と応用は、アギヨン氏と共著者による一般向けの書物「創造的破壊の力」(邦訳22年)で知ることができる。

2025年10月31日 日本経済新聞「経済教室」に掲載