1945年8月15日、連合国のポツダム宣言を受諾する旨の詔書が昭和天皇自身の声でラジオ放送を通じて国民に伝えられた。37年の日中戦争開戦に始まる約8年間の戦争は全ての交戦国に深刻な人的被害をもたらし、日本には経済的にも大きな打撃を与えた。日本の都市の多くは文字どおり焦土となり、経済安定本部による49年の推計では物的国富の約4分の1が戦災により失われた。

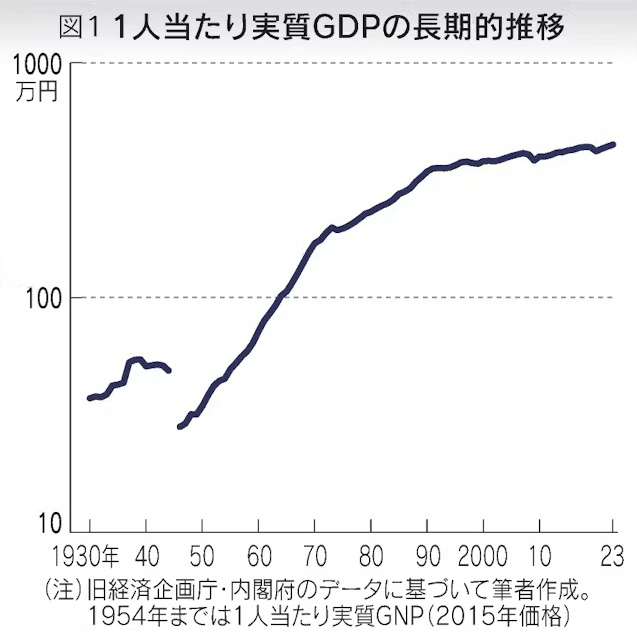

図1には、2015年価格で評価した日本の1人当たり実質国内総生産(GDP)=1954年まで国民総生産(GNP)=の推移を対数軸で示した。1945年はデータが得られないが、46年の1人当たりGDPは戦前(34〜36年平均)の66%に低下した。

工業生産の縮小はさらに大きく、旧通商産業省の鉱工業生産指数(1955年基準)によると、46年の生産は戦前のわずか26%。生産が縮小する中で財政を通じて通貨が膨張したため、インフレが急速に進行し、46年の卸売物価上昇率は364%に達した。日本経済の戦後の出発点はこのような状態であった。

◆◆◆

一方でその後の日本経済の復興・成長はめざましかった。終戦直後と今日を比較すると、2023年の1人当たり実質GDPは1946年の16.7倍である。この数値が示す経済的な豊かさの向上は、人々の厚生水準を反映する平均寿命の上昇と対応する。1947年に52.0歳だった男女平均の平均寿命は2023年に84.1歳となった。

1人当たり実質GDPは、豊かさの指標であると同時にマクロ的な労働生産性の指標でもある。生産性上昇はいくつかの産業について特に顕著にみられた。

鉄鋼業の労働生産性を従業員1人当たり粗鋼生産量で測ると、1946〜2022年に309.0倍になった。自動車は部品産業を含む従業員1人当たりの生産台数が同じ期間に63.3倍になっている。個々の産業の生産性上昇に加え、生産性が相対的に低い産業から高い産業への資源再配分の効果も大きかった。

この間の日本経済の成長は単調ではなく、成長率の高さで3つの局面に分かれる。年平均の1人当たり実質GDP成長率は(1)1946〜73年が7.2%(2)73〜90年が3.2%(3)90〜2023年が0.8%である。

それぞれ(1)経済復興・高度成長期(2)安定成長期(3)バブル崩壊後の長期停滞期にあたる。(3)に実現した1人当たり実質GDPの増加は1.3倍にとどまる。先に見た1946〜2023年の成長の大部分は(1)(2)の期間に生じたことになる。

経済成長が続いた(1)(2)期と停滞した(3)期の間には産業政策にも大きな相違がある。終戦直後の「傾斜生産」は経済危機を克服するために、戦時期から継承された統制的手段を用いて石炭・鉄鋼等の戦略産業に資源を集中した政策である。

市場経済に移行し国際競争が再開した1950年代、通産省は老朽化・陳腐化した生産設備を近代化する「産業合理化」を重点政策とした。新設された日本開発銀行による融資、設備新設・更新に対する租税特別措置、外貨予算制度を用いた優先的な外貨割当など多様な手段が用いられた。

また既存産業の設備近代化の他に、合成繊維・石油化学等の新産業の育成や、石炭・天然繊維など比較優位を失った産業からの撤退支援も課題となった。

ニクソンショックと石油危機を経て安定成長に移行した1970〜80年代の産業政策の重点は、エネルギー集約的な基礎素材産業からの撤退支援に置かれた。

◆◆◆

一方、90年代以降、産業政策の性格は大きく変化した。これには3つの背景があった。第1は米国からの外圧である。80年代、経常収支赤字と製造業衰退に直面した米国は日本の産業政策、特に個別産業を対象とする産業政策を批判した。89年に始まった日米構造協議・日米包括協議では米国は日本の経済システム全体に批判対象を拡大した。

第2は91年のバブル崩壊に始まる経済停滞の長期化である。長期停滞から脱却するため、米国からの批判とは別に、日本でも何らかの経済構造改革の必要性が認識されるようになった。

第3は日本経済の成長のステージに関する認識である。通産省の審議会による80年の「80年代の通産政策ビジョン」はすでに日本の1人当たり国民所得が欧州共同体(EC)諸国平均を超え、世界のフロンティアに到達したことを指摘した上で、今後は新しい成長パターンに進む必要があるとする認識を示した。

これら3つの事情を背景に90年代以降、通産省・経済産業省による産業政策は個別産業に対する政策介入から規制改革・経済構造改革に重点を移した。基本的な考え方は市場の機能を制約する規制を撤廃するとともに、市場を補完する制度を導入して市場の機能を高め、それにより新たなパターンの経済成長を軌道に乗せるというものであった。

注意すべきことは、市場機能重視の一方で、技術革新・イノベーションに対する政策的な支援の必要性は一貫して強調されてきた点である。「80年代の通産政策ビジョン」は新しい成長のスローガンとして「技術立国」を掲げ、研究開発費の増額と、研究開発費における政府負担割合の引き上げを提言した。

技術革新の促進はその後の「成長戦略」においても強調され、今日、経産省が掲げる「経済産業政策の新機軸」でも、人工知能(AI)等の新技術の発展を前提に、その1つの柱として取り上げられている。

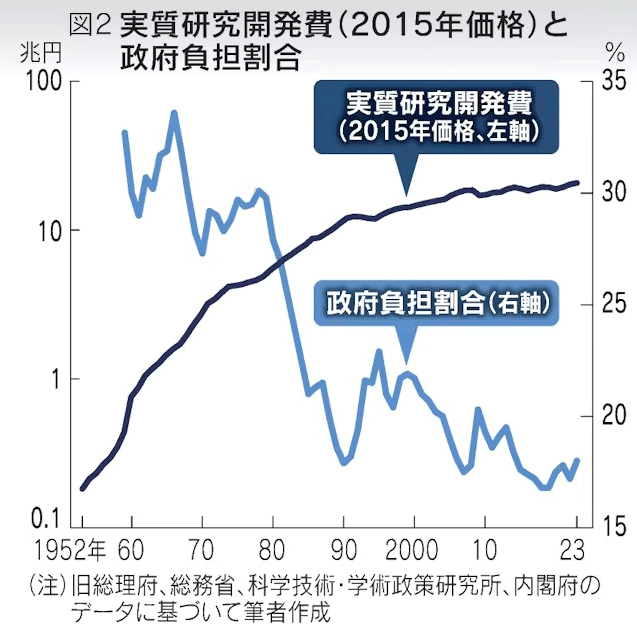

しかし、現実はこれら一連の政策文書が目指した状態と異なっている。図2は旧総理府・総務省が1950年代から調査してきた日本の研究開発費をGDPデフレーターで実質化した値(対数軸)、および研究開発費のうちの政府負担部分の比率を示す。

興味深いことに、研究開発費の動きは図1の1人当たり実質GDPの動きと軌を一にしている。すなわち経済成長が停滞した90年代以降、実質研究開発費もまた停滞的となった。さらに「80年代の通産政策ビジョン」が政府負担割合の引き上げを提言した直後の80年代前半、政府負担割合が逆に大きく低下し、その後も回復していない。

この「ビジョン」には、「追いつき型近代化の100年が終わり、80年代からは未踏の新しい段階が始まる」という印象的な一文がある。1956年版「経済白書」の「もはや『戦後』ではない。我々はいまや異なった事態に当面しようとしている。回復を通じての成長は終わった。今後の成長は近代化によって支えられる」という文章を想起させる。いずれも経済成長の新しいステージに足を踏み入れるにあたって、政策当局の決意を表明し、国民の自覚を促したものである。

1950年代以降の日本は見事に近代化の課題を達成した。一方、90年代以降の日本は認識されながらも30年以上にわたって達成されない課題を抱える。戦後80年を迎えた現在、日本はこの課題に本格的に取り組む必要がある。

2025年8月14日 日本経済新聞「経済教室」に掲載